3つのポイントで分かりやすく解説する日本史シリーズ。

今回のテーマは、「倭の五王」。

倭の五王は、5世紀の中国の歴史書『宋書』倭国伝に登場します。

倭の五王は、たぶん日本史に詳しい人以外はあんまり知らない結構マイナーな存在だと思います。でもこの時代のことは、まだはっきりと分かっていないことも多いので、謎も多くて知れば知るほど面白い時代でもあるんですよ。

倭の五王について分かりやすく理解するための3つのポイントはこれ。

- 鉄の武器を使った武力の時代であり、鉄を求めて朝鮮半島へ進出していた

- 讃・珍・済・興・武

- 倭王武 = 雄略天皇 = ワカタケル大王

の3つです。

それではさっそく、倭の五王について3つのポイントで解説していきます。

鉄の武器を使った武力の時代。鉄を求めて朝鮮半島へ

倭の五王が登場する時代は5世紀のこと。この時代は、時代区分でいうと古墳時代中期にあたります。

ヤマト政権

この時代はどういう時代かというと、やはり戦争の時代です。

邪馬台国のことが書かれた3世紀の『魏志』倭人伝以降、しばらくの間日本について書かれた史料は残っておらず、4世紀の日本は「謎の4世紀」とも呼ばれています。

ですが、3世紀の中頃から造られるようになった古墳の分布や、副葬品の変遷などをみると、強大な武力をもった「大王(おおきみ)」と呼ばれる支配者が力をのばしていたことが分かります。

この大王を中心とする政権を「ヤマト政権」といいます。

鉄資源を求めて朝鮮半島へ

邪馬台国の卑弥呼の時代は、呪術的な性格をもつ支配者が民を治めていましたが、倭の五王の時代は、強大な武力をもつ武人的な性格をもつ支配者が勢力を広げた時代です。

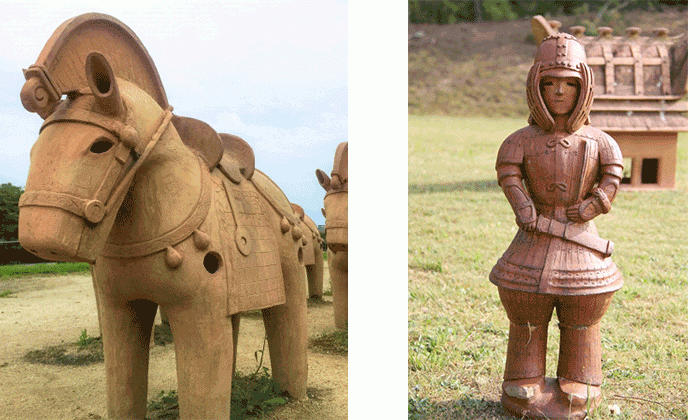

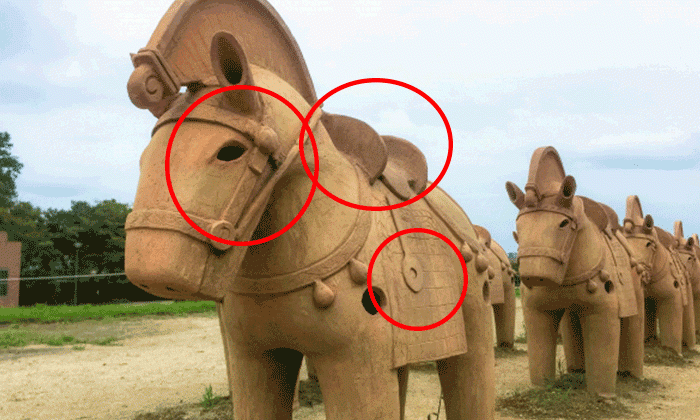

では、大王の武力のもととなった、この時代の日本での最先端の武器は何かというと、「鉄」と「馬」なのです。

この時代は、それまでの青銅器の時代から鉄の時代へ移り変わる時代です。この時代の偉い人は、みんな鉄の武器や製鉄の技術が欲しいわけです。

ドラクエでいうと、「どうのつるぎ」が攻撃力13くらいだとすると、「てつのつるぎ」は攻撃力20くらいですよね。つまり、銅と鉄では強さがぜんぜん違うわけです。

最近の研究では、この時代の日本でも製鉄を行っていた形跡も見つかっているのですが、おそらくそれほど大規模なものではありません。この時代の鉄製品の多くは、朝鮮半島で作って日本に持ってきたものであると考えられています。

現代の日本人にはあまりイメージしにくいのですが、朝鮮半島には実は鉱山が多くて大量の資源が埋まっているんですね。

実は北朝鮮も、レアメタルやウラン、金などの鉱物が眠っている資源国であるといわれています。

4世紀~5世紀ごろの朝鮮半島でも、鉄鉱石を産出していて、製鉄の技術が発達していたわけです。

朝鮮半島の三国時代

当時の朝鮮半島の南端には、「加耶(かや)」という小国連合がありました。この加耶はヤマト政権と密接につながっていました。ヤマト政権は加耶とつながることで、朝鮮半島から鉄資源を手に入れていたのです。

ところが、このころ朝鮮半島に力を持った統一国家がいくつか出現し始めます。高句麗、百済、新羅という3つの国です。朝鮮半島における三国時代の始まりです。

これらの国は、他の国と戦って朝鮮半島を統一したいわけです。そのため、日本と結び付いていた加耶もピンチになってしまいます。そうした情勢を受けて、日本(倭)も朝鮮に出兵。加耶・百済・倭の連合軍は高句麗と戦ったりもしています。

このような情勢が、倭の五王の時代の背景です。

ちなみに、さきほどこの時代の日本での最先端の武器は鉄と馬だと書きましたが、日本が騎馬技術を習得したのは、騎馬民族である高句麗との戦いをとおしてだとされています。

上の埴輪の写真を見れば分かるように、馬には鞍(くら)と鐙(あぶみ)と手綱(たづな)が付けられています。この3つの道具が揃うことによって、馬に乗りながら踏ん張ることが可能になり、馬上で武器をもって戦うことが可能になるのです。

こういう騎馬に関する技術は、世界の歴史を見ても、馬と馴染みがある騎馬民族以外は案外自力では気付かないもののようです。

讃・珍・済・興・武

倭の五王とは、讃(さん)・珍(ちん)・済(せい)・興(こう)・武(ぶ)という5人の大王のことです。

「讃・珍・済・興・武」というのは分かりにくいですが、人名です。

『宋書』倭国伝

倭の五王は、5世紀の中国の歴史書『宋書』倭国伝に登場します。

倭の五王のころ、中国は南北朝時代といって、北と南に国が分かれていました。その南側にあった国が宋という国です。

倭の五王は、相次いでこの宋に朝貢しています。朝貢とは、貢物を捧げる代わりに返礼を受けるという形の外交です。

では倭の五王が宋に朝貢した目的は何かというと、やはり力を持った宋という国からお墨付きをもらって、朝鮮半島や日本国内で有利な立場に立ちたいということです。

倭王武の上表文

倭の五王のなかで重要なのは、最後の「武」です。

武は、宋の皇帝に上表文を送っています。上表文の内容は、簡単にいうと、「自分や先祖たちは国内や朝鮮半島でいろいろ活躍しているので、それにふさわしい称号をください」ということです。

この上表文のことを、「倭王武の上表文」と呼びます。

結果的に武は、「使持節 都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事 安東大将軍 倭王」という長い称号を宋の皇帝から与えられます。

倭の五王は、このような外交手段で自分たちの優位性を高めていったのですね。

倭の五王とは何者か

ちなみに、倭の五王とは何者かということについては、いくつかの説があります。

現在の通説としては、倭の五王は畿内にあったヤマト政権の大王であり、天皇家の祖先であるという説が有力です。

もう一つの有力な説が、「讃・珍・済・興・武」というのが中国風の変な名前であることなどを理由に、ヤマト政権の大王ではなく、地方の有力豪族であるという説なんかもあります。(九州王朝説)

ただ、現在は倭の五王はヤマト政権の大王であるというのが通説で、教科書や大学受験でもその説を採用しているので、この記事でも通説どおりの解説をしています。

倭王武 = 雄略天皇 = ワカタケル大王

倭の五王は、ヤマト政権の大王であると考えるのが通説です。となると、中国の史書である『宋書』倭国伝に書かれた「讃・珍・済・興・武」という中国風の呼び名のほかに、日本での呼び名もあったと考えられます。

8世紀に書かれた日本の歴史書である『古事記』『日本書紀』や、古墳の副葬品などの考古学的な資料と照らし合わせて、済は允恭天皇、興は安康天皇・武は雄略天皇であると考えられています。讃と珍については諸説あって誰であるかは特定できていません。

ただし、「○○天皇」という呼び名は、倭の五王の死後の8世紀ごろにつけられた呼び名です。倭の五王が生きているときに呼ばれていた呼び名は別にありました。

特定できているのは倭王武のみで、その呼び名は「ワカタケル大王(獲加多支鹵大王)」です。

つまり、「武 = 雄略天皇 = ワカタケル大王」というわけです。

ヤマト政権は畿内に成立した政権ですが、「ワカタケル大王(獲加多支鹵大王)」という文字は、埼玉県行田市の稲荷山古墳や、熊本県玉名郡の江田船山古墳から出土した鉄の剣や刀に刻まれているのが発見されています。

これはどういうことかというと、1つの考え方としては、ヤマト政権が熊本や埼玉あたりの同盟者である地方豪族に、銘が刻まれた剣を与えていたということですよね。

このようなことから、倭の五王の時代は、大王を中心とするヤマト政権が日本国内で強い影響力を持ちはじめた時代であると考えられるのです。

受験生がおさえておきたいポイント

大学受験で日本史を勉強している受験生へ向けて、おさえておきたいポイントをピックアップします。

受験日本史での「倭の五王」の重要度は★★★★★です。(5段階中の5)

倭の五王がなぜ中国に朝貢したのかをおさえておくと良いでしょう。

また、「倭王武の上表文」の「武」が雄略天皇であり、埼玉県の稲荷山古墳出土の鉄剣銘「獲加多支鹵大王(わかたけるのおおきみ)」と同一人物であるというのも覚えておくと良いでしょう。

- 倭の五王は5世紀頃に存在した5人の倭王のこと。

- 『宋書』倭国伝に記録されている。

- 倭の五王の名は「讃・珍・済・興・武」。

- 「武」は雄略天皇。

- 「倭王武の上表文」では、朝鮮半島での軍事権、支配権の正当性を要求。

- 朝貢によって、武は安東大将軍倭王という称号を得た。

- 「武」は雄略天皇であり、埼玉県の稲荷山古墳出土の鉄剣銘「獲加多支鹵大王(わかたけるのおおきみ)」と同一人物。

おわりに

以上、倭の五王について3つのポイントで解説しました。

この時代も多くの謎につつまれた時代ですので、様々な解釈や説が存在します。

この記事では、高校で勉強する通説に沿って解説しましたが、この時代のことは知れば知るほど面白いですよ。

本文中の黄色いアンダーラインは、大学受験で抑えておきたいキーワードやポイントです。

コメント