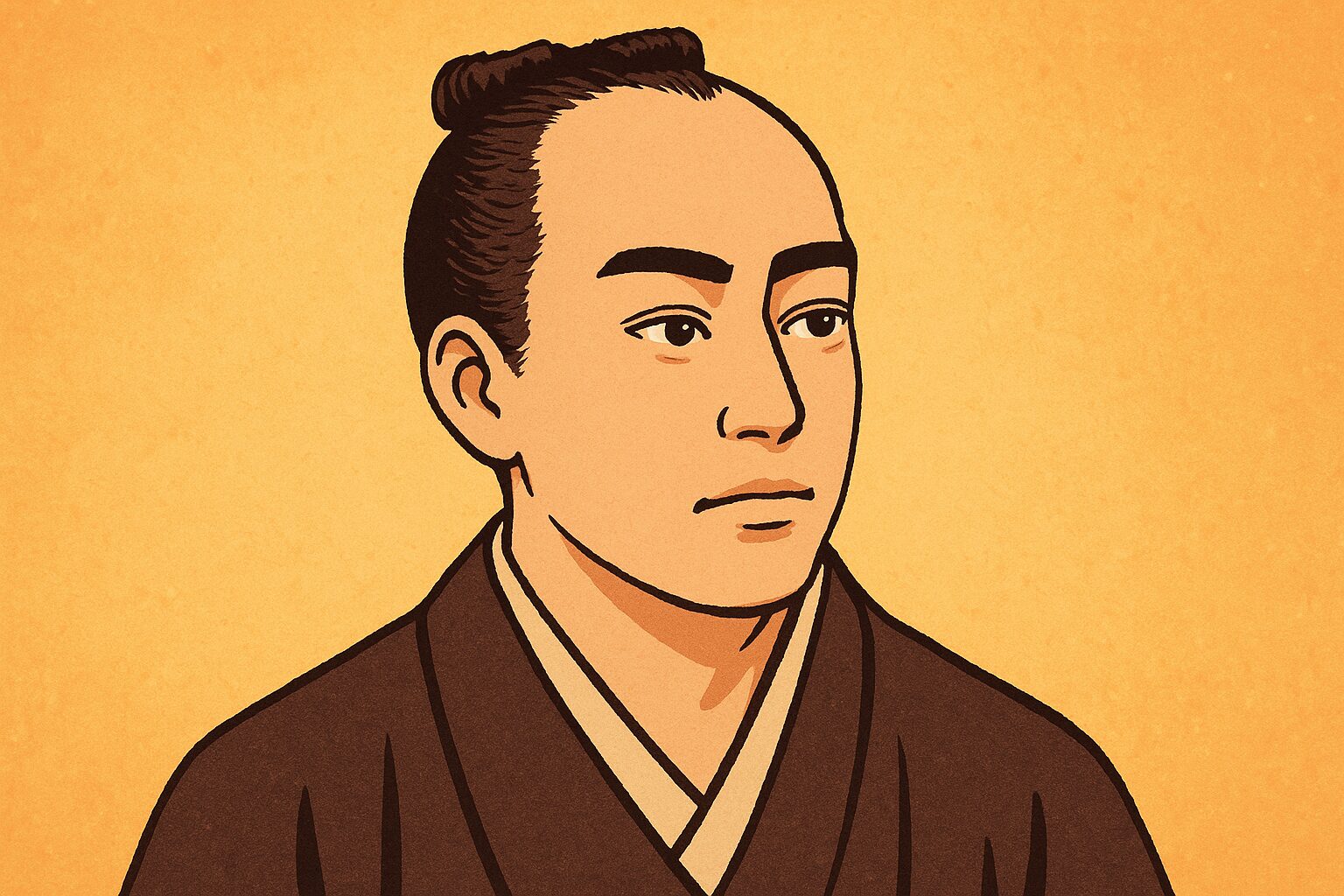

幕末の志士として名を残す武市半平太について知りたいと感じたあなたは、もしかすると坂本龍馬との関係に興味を持ったのかもしれません。

あるいは、武市の壮絶な最期である切腹や、その中でも特に異例とされる三文字割腹という言葉が気になって調べているのではないでしょうか。

武市半平太は、ただの攘夷志士ではありませんでした。

土佐勤王党の結成や政治活動の裏には、藩内の身分制度や思想の対立といった複雑な背景がありました。

そして、そうした動乱の中でも一途に夫を支え続けた妻との絆は、現代人の心にも深く響く逸話として語り継がれています。

この記事では、武市半平太の人物像を多角的に紹介しながら、「武市半平太はどんな人?」という疑問に対して、史実とエピソードをもとに丁寧に解説していきます。

坂本龍馬との関係や、切腹に至るまでの過程、妻との感動的な逸話、そして「三文字」と呼ばれる特異な最期についても触れながら、彼の生き方をひもといていきましょう。

- 武市半平太の出身や家柄、土佐藩内での立ち位置

- 尊皇攘夷に傾倒した思想と土佐勤王党の結成背景

- 坂本龍馬との関係や政治的な違い

- 切腹の経緯と三文字割腹に込められた武士の誇り

武市半平太はどんな人かを簡潔に解説

- 武市半平太の出身と家柄について

- 幼少期から剣術に秀でた武士道精神

- 攘夷と勤王に傾倒した思想背景

- 土佐勤王党を結成した理由と目的

- 吉田東洋暗殺との関係とその影響

武市半平太の出身と家柄について

武市半平太は、現在の高知県高知市仁井田にあたる土佐国吹井村に生まれました。

彼の家である武市家は、もともと裕福な豪農でしたが、江戸時代中期に郷士として取り立てられた経緯があります。

享保11年(1726年)、五代前の武市半右衛門が土佐藩から正式に郷士として認められ、その後、文政5年(1822年)には「白札格」という身分に昇格しました。

この「白札」は、表向きは郷士でありながら、待遇としては上士に準じる特別な立場を意味します。

こうした背景から、武市家は下級武士でありながらも藩内では一目置かれる存在でした。

半平太自身も、父・武市正恒の長男として家を継ぎ、剣術や学問に打ち込む環境を与えられて育ちます。

つまり、彼の生まれ育った家柄は、土佐藩内でも上士と下士の中間に位置するやや特殊な階級にあり、後に政治的に重要な役割を果たす上での基盤となっていました。

一方で、同じ土佐出身の坂本龍馬は「郷士」の中でも白札に至らない身分だったため、半平太は龍馬よりも格上の家柄とされていました。

この微妙な身分差が、土佐藩内の人間関係や政治構造に大きな影響を及ぼしていたことも見逃せません。

実際、土佐では上士と下士の間に厳格な身分の壁があり、白札格であったことが武市にとって武士道を体現しつつも政治的野心を抱ける背景となったと考えられます。

このように、武市半平太の出身と家柄は、彼の思想形成や後の行動に大きな影響を与えた土台だったと言えるでしょう。

幼少期から剣術に秀でた武士道精神

武市半平太は、少年時代から剣術に並々ならぬ情熱を注いでいました。

剣の道に入ったのは天保12年(1841年)頃、一刀流の千頭伝四郎に入門したことが始まりです。

その後も複数の師について修行を重ね、最終的には中西派一刀流の麻田直養から皆伝を授かるまでに至ります。

若くして自身の道場を開き、後に幕末の重要人物となる中岡慎太郎や岡田以蔵といった門弟を育てたことからも、彼の剣術の腕前が非常に高かったことがうかがえます。

しかし、武市の剣術に対する姿勢は単なる武力の追求ではありませんでした。

剣を通じて己を律し、精神性を高めることを重視していたのです。

これは武士道の根本である「義」を重んじる姿勢とも一致します。

武市はその厳格な性格からも知られており、道場の風紀をただすなど、規律を重んじる指導を徹底していました。

さらに、安政3年(1856年)には江戸に出て、当時有名だった桃井春蔵の鏡心明智流に学び、わずか数年で塾頭という地位に上り詰めています。

塾頭とは、道場内で最も優れた人物に与えられる役職であり、教養や人格も兼ね備えた存在でなければ務まりません。

つまり、武市の剣術修行は技の鍛錬にとどまらず、精神的な成熟を伴ったものであったということです。

このような厳しくも誠実な修行の日々を通じて、武市は武士道精神を体現する人物へと成長しました。

武士であることを誇りとし、ただ剣を振るうのではなく、国家や主君のために己の信念を貫く覚悟を育んでいったのです。

攘夷と勤王に傾倒した思想背景

武市半平太が攘夷(外国勢力の排除)と勤王(天皇中心の政治)という思想に傾倒していった背景には、幕末という時代特有の不安定な政治状況があります。

特にペリー来航による黒船騒動(1853年)以降、日本国内では開国を推進する勢力と、伝統を守ろうとする攘夷派との対立が激化していました。

武市はこの動乱の中で、国家の根幹を守るためには、まず朝廷の権威を高め、外敵に対しては断固たる態度を取るべきだと考えるようになります。

彼の思想形成に大きく影響したのが、長州藩の久坂玄瑞や吉田松陰の「草莽崛起(そうもうくっき)」という思想です。

これは、下級武士や庶民であっても国家の危機に立ち上がるべきという考えであり、武市はこれに深く共鳴しました。

また、国学者・平田篤胤の思想にも傾倒し、「日本は神国である」とする尊皇思想を強く抱くようになります。

ただ、武市の思想には理想主義的な一面もありました。

藩主をはじめとする上層部が開国や公武合体を進める中、彼は「一藩勤王」という独自の理念を掲げ、藩全体を尊皇攘夷の方向に導こうとします。

この試みは一時的に成功を収めましたが、やがて政局が逆転し、過激な行動もあって土佐藩内外で孤立を深めていく結果となりました。

このように、武市半平太の攘夷・勤王思想は、単なる反幕府のスローガンではなく、国家の未来と文化の独立性を本気で守ろうとする誠実な思いに基づいていたのです。

しかし、その実直さと不器用さがかえって政治的な柔軟さを欠き、結果として自らの命を賭しても信念を曲げないという、悲劇的な最期へとつながっていきました。

土佐勤王党を結成した理由と目的

土佐勤王党は、幕末の動乱期において土佐藩の藩論を尊皇攘夷へと転換させることを目的として、武市半平太によって結成されました。

この団体の最大の特徴は、「一藩勤王」というスローガンを掲げて、藩全体を天皇中心の政治へと導こうとした点にあります。

つまり、勤王という思想を個人や一部の志士による活動ではなく、藩全体の方針として確立させようとしたのです。

このような組織をつくる必要があった背景には、土佐藩の中枢を掌握していた吉田東洋が進めていた開国政策と公武合体路線に対する強い反発がありました。

東洋は上士層を中心に支持を得ており、下士や郷士出身の武市らは政治的に不利な立場に置かれていました。

その中で、藩の将来を真剣に考える下級武士たちは、尊皇攘夷の旗印のもとに結束しようとしたのです。

また、土佐勤王党の結成は、他藩における尊王攘夷運動の影響も見逃せません。

武市は江戸で長州藩の久坂玄瑞や桂小五郎と交流し、尊王思想の深さと影響力を体感していました。

彼は「草莽崛起(そうもうくっき)」という、身分を問わず有志が国を救うべきという吉田松陰の教えにも共鳴し、それを土佐に持ち帰ったのです。

こうして文久元年(1861年)、江戸にいた武市は剣術修行の名目で渡航し、密かに少人数の同志とともに「土佐勤王党」を結成しました。

その後すぐに帰国し、坂本龍馬をはじめとする若き志士たちを次々と勧誘していきました。

最終的には192名が加盟する一大勢力となり、土佐藩内で一定の影響力を持つようになります。

このように、土佐勤王党の結成は単なる政治的野心ではなく、時代の流れに取り残されつつあった下士層が、自らの手で時代を動かそうとした真剣な試みでした。

藩という単位で尊皇攘夷に向かうという思想は、当時としては革新的であり、同時に現実的な政治的行動でもあったのです。

吉田東洋暗殺との関係とその影響

吉田東洋暗殺は、土佐藩内での政変の引き金となった重大事件です。

そして、その暗殺を主導したのが、他ならぬ武市半平太でした。

公には関与を否定し続けたものの、多くの史料や関係者の証言から、暗殺の指令を出したのは武市であったとされています。

では、なぜ武市はこのような極端な手段に訴えたのでしょうか。

その背景には、吉田東洋が藩の参政として絶大な権限を持ち、公武合体や開国政策を強力に推進していたことが挙げられます。

これに対し、尊皇攘夷を掲げる武市ら勤王派は、東洋の政策が天皇を軽視し、藩の独立性を損ねていると感じていました。

また、土佐藩は上士が強い権力を握る構造であったため、郷士や下士出身の武市にとって、政権中枢に食い込むためには東洋の排除が避けられないと判断した可能性があります。

暗殺は文久2年(1862年)に実行されました。

実行犯は土佐勤王党の那須信吾・大石団蔵・安岡嘉助の3名で、東洋が参勤交代の準備中に自宅へ帰る途中を狙って襲撃しました。

その後、犯人たちは脱藩して逃亡しますが、事件は土佐藩内に大きな衝撃を与えました。

この暗殺の直後、武市は連枝(藩主の親戚)や守旧派の上士と連携し、藩内の人事を一気に刷新します。

吉田東洋の派閥を要職から排除し、土佐勤王党やそれに協力する勢力が政権を握ることに成功しました。

これは武市にとって一時的な勝利であり、土佐藩が尊皇攘夷へと方針を転換する契機にもなりました。

ただし、このやり方には危うさもありました。

藩内外に不穏な空気を生み、過激な思想と暴力的手段を肯定するという印象を与えてしまったのです。

また、この暗殺を境に、武市らの活動は次第に藩主・山内容堂の反感を買い、後の勤王党弾圧へとつながっていきます。

結果的に、吉田東洋の暗殺は一時的に土佐勤王党を台頭させる契機となった一方で、長期的には武市自身を追い詰めるきっかけともなったと言えるでしょう。

武士としての誇りと政治的な理想の狭間で、武市が取った選択は、功罪両面を持つ歴史的転機となったのです。

武市半平太はどんな人かを歴史で読み解く

- 坂本龍馬との関係とその違い

- 妻との絆と感動的な夫婦の逸話

- 切腹に至る経緯と藩政の背景

- 三文字割腹の意味と武士の誇り

- 投獄中の逸話と人格の評価

- 維新後の評価と名誉回復の歩み

坂本龍馬との関係とその違い

武市半平太と坂本龍馬は、ともに土佐藩出身の志士であり、青年期には深い交流がありました。

両者は藩内での身分制度に悩まされながらも、時代を変えたいという志を共有していました。

ただし、その政治的な方向性や行動スタイルには、明確な違いがありました。

まず、関係性について触れると、武市は土佐勤王党を組織した際、龍馬を筆頭加盟者として迎え入れています。

これは、龍馬の行動力と人望に期待してのことでした。

実際、若き日の龍馬は武市を慕い、江戸での剣術修行時代にもたびたび助言を受けていたことが伝えられています。

また、2人は親戚関係にもあり、互いを信頼し合う間柄でした。

一方で、政治観には大きな差がありました。

武市は「一藩勤王」を掲げ、土佐藩全体を尊皇攘夷へ導こうとしたのに対し、坂本龍馬は早い段階で土佐藩の限界を見極めて脱藩し、全国規模の動きに身を投じていきます。

特に開国に対する姿勢が対照的で、武市は攘夷に強くこだわったのに対し、龍馬は開国を前提に新しい国家のあり方を模索していました。

龍馬がのちに亀山社中を結成し、薩長同盟の実現へと動いたことを考えると、彼の行動は藩という枠を超えた広い視野に基づくものでした。

それに対し、武市は土佐という地域にこだわり続け、藩の改革を通して日本全体を変えようとした、まさに内からの改革派だったのです。

このように、武市と龍馬は出発点は同じでも、思想と戦略においてはまったく異なる道を歩むようになります。

最終的に武市は土佐にとどまって処刑され、龍馬は暗殺されるまで全国を飛び回る活動家となりました。

それぞれの生き様には、志士としての多様な在り方が凝縮されていると言えるでしょう。

妻との絆と感動的な夫婦の逸話

武市半平太と妻・富子の関係は、幕末の激動の中にあっても変わることのない深い信頼と愛情に包まれていました。

多くの史料や証言から、2人がいかに強く結びついていたかが読み取れます。

とくに、武市が投獄されてから切腹に至るまでの1年9か月におよぶ期間には、富子の献身的な支えが光ります。

富子は、武士の娘らしくしっかりとした気性を持ちつつも、おおらかで優しい性格の持ち主でした。

子供に恵まれなかったことを気にした仲間が、富子を実家に帰して若い女性を武市の家に送り込んだことがありました。

しかし、武市はその女性たちに一切手を出さず、富子を呼び戻したという逸話があります。

この一件からも、武市が妻一筋であったことが明らかです。

また、武市が獄中にいる間、富子は毎日欠かさず食事を届けました。

しかも、自らも過酷な生活を選び、冬でも布団を使わず板の間で寝起きし、夫の苦しみを少しでも共有しようとしました。

牢番に賄賂を渡して面会する機会があっても、夫に迷惑がかかることを恐れ、申し出を断ったとも伝えられています。

さらに、武市は獄中から富子に手紙を送り、たらいの水に映した自分の顔を見ながら描いた自画像を添えて「男ぶりがよすぎて笑ってしまった」とユーモアを交えて書いています。

苦しい状況の中でも、富子を安心させたいという配慮が感じられる言葉でした。

このような夫婦のあり方は、ただの忠実な妻と志士という関係を超え、互いに深く思い合う人間同士の理想像を描いているようにも見えます。

現代においても、このような絆を持つ夫婦は稀であり、多くの人の心を打つエピソードとして語り継がれています。

切腹に至る経緯と藩政の背景

武市半平太が切腹に追い込まれた背景には、土佐藩内の政治対立と幕末の急速な情勢変化が深く関わっています。

とくに、尊皇攘夷を掲げる土佐勤王党の勢力拡大と、それに対する旧体制側の反発が、最終的に武市の処遇を決定づける要因となりました。

武市は吉田東洋暗殺を経て、勤王党の勢力を一時的に藩内で強めましたが、1863年の「八月十八日の政変」によって長州藩が中央政界から追放されると、時代は一気に公武合体派へと傾きます。

これに伴い、かつて失脚していた前藩主・山内容堂の影響力が再び強まり、勤王党への圧力が次第に強まっていきました。

こうした中、土佐藩内では平井収二郎・間崎哲馬・弘瀬健太ら勤王党の幹部が容堂により次々と逮捕され、最終的に切腹を命じられます。

武市自身も、藩政改革を進言するために土佐へ戻ったところを逮捕され、獄中での厳しい取り調べを受けることになりました。

武市は一貫して吉田東洋暗殺への関与を否認し続けましたが、拷問に耐えかねた岡田以蔵の自白や、他の同志の証言などによって状況は不利に傾きます。

その過程で、武市の弟や同志が拷問死・服毒自殺するなど、勤王党に対する弾圧は熾烈を極めました。

武市自身にも拷問の可能性が迫り、自殺用の毒を外部に依頼したという記録も残っています。

最終的に、山内容堂は証拠の有無にかかわらず「主君に対する不敬行為」という名目で武市に切腹を命じました。

慶応元年閏5月11日、武市は南会所にて、未だ誰もやり遂げたことのないとされる「三文字割腹」という形式で腹を三度切り裂き、介錯人によって命を絶たれました。

享年37。

この切腹は、武士としての誇りを最後まで貫いたものとして後世に語り継がれています。

同時に、それは政治的な犠牲であり、時代の転換期に翻弄された一人の志士の終焉でもありました。

藩主に従うという忠義と、時代を変えようとする理想の狭間で命を落としたその姿は、幕末という時代の複雑さと非情さを象徴する出来事でもあります。

三文字割腹の意味と武士の誇り

武市半平太の最期を語るうえで欠かせないのが、「三文字割腹」と呼ばれる極めて特殊な切腹法です。

これは、腹を横一文字に切る一般的な切腹に対し、横・縦・斜めと三度にわたって切り開く非常に過酷な方法で、身体的にも精神的にも極限の覚悟を要します。

この切腹様式を選んだことは、武市の武士としての矜持を象徴していると言えるでしょう。

当時、切腹は名誉ある死とされていましたが、実際にはほとんどが形式的に行われ、腹をかすり傷程度に切ったあとで介錯人が首を落とすというのが通例でした。

しかし、武市はこの儀式を形式で終わらせることなく、本来の意味を貫こうとしました。

つまり、自らの信念と潔白を最後まで証明するため、命を懸けて己の腹を切ったのです。

この三文字割腹には、「死に様で己の生き様を語る」という意味が込められていたとも言われています。

それほどまでに武市は自らの行動に責任を持ち、同志や藩に対して潔白を訴えたかったのでしょう。

介錯人が武市の心臓を突いてとどめを刺したとされるほど、彼の覚悟は揺るぎないものでした。

もちろん、このような切腹が行われること自体が異例であり、後世の多くの武士や歴史家が武市の死に様に驚嘆と敬意を示しています。

皮肉にも、その死によってこそ彼の人格と信念が改めて認められることとなりました。

三文字割腹は単なる拷問的な苦行ではなく、幕末の混乱の中で自らの誠意と志を世に示すための、最後の手段だったのです。

投獄中の逸話と人格の評価

武市半平太が投獄されたのは、八月十八日の政変によって尊皇攘夷派が失脚し、土佐藩でも勤王党の取り締まりが始まった直後のことでした。

彼は政敵の陰謀や藩の方針転換に巻き込まれる形で捕縛され、南会所という藩の施設に1年9か月もの間、幽閉されることになります。

この期間中、武市の人格や人間性が浮き彫りになる数々の逸話が残されています。

特筆すべきは、彼が獄中でも一貫して冷静かつ誠実であったという点です。

たとえば、牢番との関係において、武市は自らを律しながらも相手に敬意を払い、心からの信頼を得ていました。

差し入れの品を丁寧に受け取り、礼状を欠かさず出す姿勢からは、権力を失ってもなお周囲に敬意を示す武士らしい品格が感じられます。

牢番たちは次第に彼に心を開き、特別に食事や季節の花を届けるなど、親身に接するようになっていきました。

また、富子との文通を通じて見せた優しさも忘れられません。

自身の安否だけでなく、富子の健康を案じる言葉や、たらいに映した自分の顔を描いた自画像を添えるなど、苦境の中にもユーモアを交えた気遣いを示していました。

こうした細やかな心配りは、剣術一辺倒の武士ではない、多面的な人格を持つ人物だったことを物語っています。

他の志士たちからも、武市は「至誠の人」「真に君子」と称されることが多く、実際、彼を尋問した敵対的立場の人物でさえ、その人格に敬意を表しています。

投獄されてなお一貫した態度を貫いたことで、彼は単なる政治犯ではなく、信念の人として記憶されることとなりました。

維新後の評価と名誉回復の歩み

武市半平太は、幕末において自らの信念に殉じた人物として死を遂げましたが、その評価は死後しばらくの間、必ずしも好意的なものばかりではありませんでした。

土佐藩内では正式に罪人とされ、武市家の家禄も没収されるなど、名誉は完全に失われていたのです。

しかし、明治維新の成功とともに、武市が追い求めた「尊皇攘夷」や「一藩勤王」といった思想が再評価されるようになります。

維新の立役者たちの中にも、かつての武市の志に共感していた者は多く、とくに板垣退助や田中光顕といった元土佐藩士たちが中心となって、武市の名誉回復に尽力しました。

明治10年には正式に名誉が回復され、さらに明治24年には坂本龍馬や中岡慎太郎らとともに正四位が追贈されました。

この追贈に際しては、靖国神社で盛大な奉告式が行われ、多くの旧藩関係者や政府高官が列席しました。

とくに富子夫人の出席とその涙は、会場にいた多くの人々の心を打ったと記録されています。

その後も武市の顕彰活動は続き、大正時代には瑞山会という組織が設立され、伝記の編纂や記念碑の建立が進められました。

彼の旧宅は国の史跡に指定され、現在では記念館や資料館において、その生涯や思想が詳しく紹介されています。

現在の視点から見ると、武市は近代日本の形成期における「誠実な改革者」として位置づけられます。

政治的な駆け引きに長けたわけではありませんが、その純粋な志と行動が後の時代の人々に深い感銘を与えたことは間違いありません。

彼の死は無念であったかもしれませんが、その後の名誉回復は、まさに武士としての誠を後世が証明した出来事だったといえるでしょう。

武市半平太はどんな人かを総括

記事のポイントをまとめます

- 土佐国の白札郷士という中間的身分の家に生まれた

- 幼少期から剣術に秀で、道場を開いて門弟を育成した

- 剣術修行を通して武士道精神と人格を磨いた

- 攘夷と勤王に傾倒し、尊皇思想に強く共鳴した

- 土佐藩を尊皇攘夷へ導くため土佐勤王党を結成した

- 吉田東洋の暗殺を指示し、藩内の権力構造を変えた

- 坂本龍馬とは盟友でありながら思想的には対照的だった

- 妻・富子との強い絆が投獄中も支えとなった

- 投獄中も規律と誠実さを保ち、人々に敬意を持たれた

- 弟や同志の犠牲にも直面しながらも信念を貫いた

- 土佐藩の藩政転換により最終的に切腹を命じられた

- 三文字割腹という極めて苦しい切腹を自ら選んだ

- 維新後に名誉が回復され、国家から追贈を受けた

- 彼の生涯は武士の誠と時代への理想に貫かれていた

- 現在も記念館や書籍を通じてその志が語り継がれている

コメント