織田信長の名前は知っていても、「具体的に何をした人なの?」「なぜ『大うつけ』と呼ばれていたの?」と聞かれると、意外と説明が難しいと感じていませんか。

この記事では、「織田信長が何をした人か」を歴史が苦手な方にも簡単に理解していただけるよう、その生涯と主要な出来事を時系列に沿ってわかりやすく解説します。

この記事を読むと、以下のことがわかります。

- 信長が「大うつけ」と呼ばれた理由

- 桶狭間や長篠など有名な戦いで何をしたのか

- 「楽市・楽座」や「天下布武」といった政策の内容

- なぜ天下統一目前で最期を迎えたのか

織田信長が何をした人か簡単に知ろう

- 「大うつけ」と呼ばれた少年時代

- 桶狭間の戦い:今川義元を破り台頭

- 天下布武:足利義昭と京都へ(上洛)

- 比叡山焼き討ちと信長包囲網

- 長篠の戦い:鉄砲で武田軍に勝利

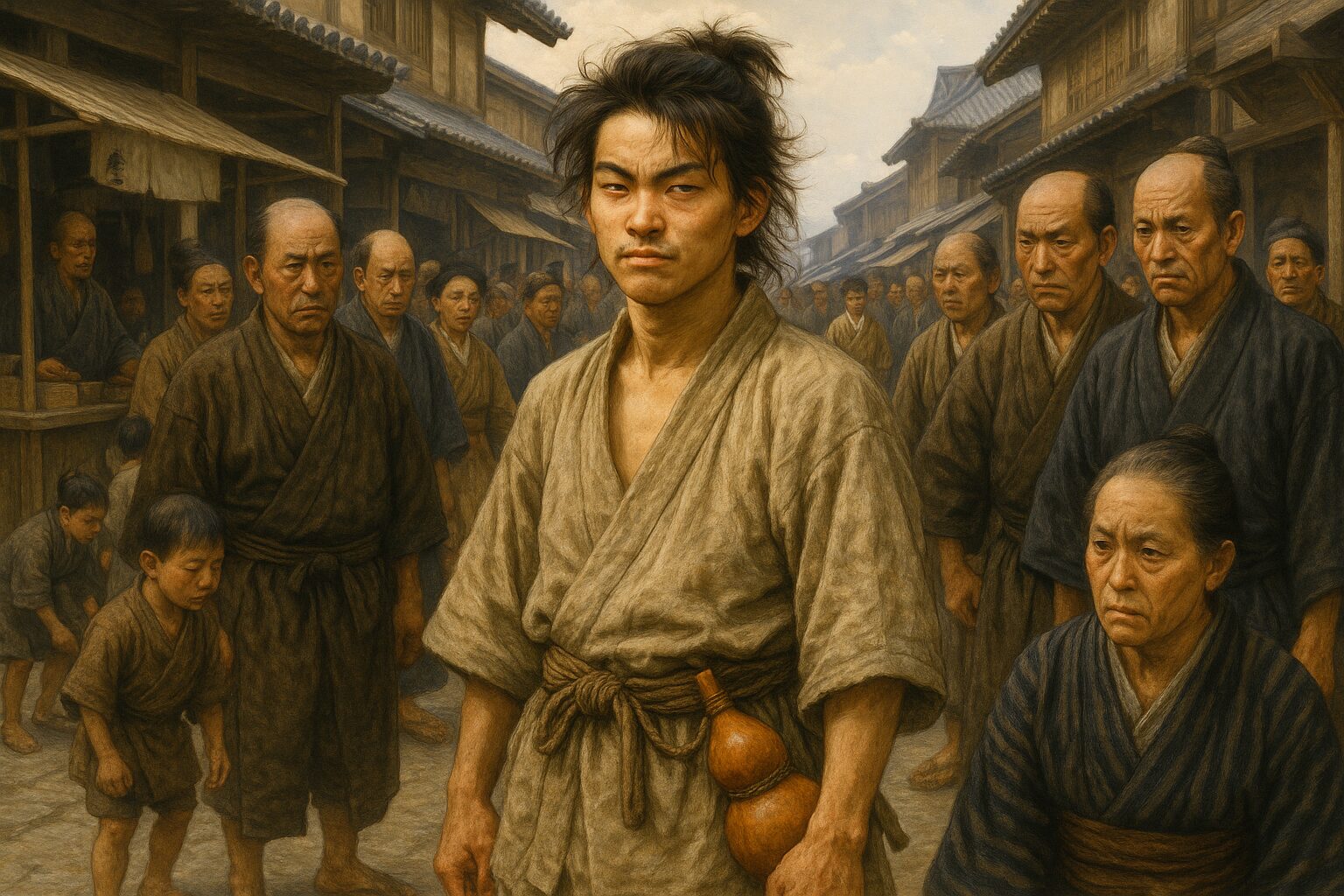

「大うつけ」と呼ばれた少年時代

織田信長は、少年時代「大うつけ(大ばか者)」と呼ばれていました。

これは、彼の服装や行動が、当時の常識から大きく外れていたためです。

尾張(現在の愛知県西部)を治める武将・織田信秀の嫡男(ちゃくなん=後継ぎ)として生まれた信長は、本来ならば立派な武士として、周囲の期待に応える行動を取るべき立場でした。

しかし、実際の信長は、身分の高い武士の子とは思えないような奇抜な格好で街を歩き回っていたと伝えられています。

髪の結び方も通常とは異なり、腰にひょうたんをぶら下げたり、栗や柿、瓜などを食べながら歩いたりしました。

さらに、身分に関係なく町の子どもたちと一緒になって遊ぶなど、常識外れな行動が目立ったのです。

こうした行動から、周囲の人々は「織田家もあの人が後継ぎでは終わりだ」と噂し、彼を「大うつけ」と呼んで侮(あなど)りました。

この「うつけ」ぶりを象徴する最も有名なエピソードが、1552年頃に起きた父・信秀の葬儀での出来事です。

『信長公記(しんちょうこうき)』という信長の一代記によれば、信長は葬儀にふさわしくない格好で遅れて現れました。

そして、あろうことかお香(抹香)を掴むと、父の位牌(いはい)に向かって投げつけたというのです。

この前代未聞の無礼な行動に、葬儀に参列していた家臣たちは呆れ果て、信長の将来をますます不安視しました。

信長の教育係であった平手政秀(ひらてまさひで)という重臣が、信長の行動を諌(いさ)めるために自害したという話も伝わっています。

ただし、自害の理由については様々な説があり、信長の奇行だけが原因ではなかったとも考えられています。

いずれにしても、信長がこの忠臣の死を深く悲しみ、菩提(ぼだい)を弔うために「政秀寺(せいしゅうじ)」という寺を建立したことは事実です。

一方で、信長はただ奇行を繰り返していただけではありませんでした。

馬術や弓術、鉄砲、さらには水泳といった武芸の鍛錬にも人一倍熱心に取り組んでいました。

また、幼い頃に人質として織田家にいた松平竹千代(まつだいらたけちよ)、後の徳川家康と出会っていた可能性も指摘されています。

(ただし、二人が幼少期に知り合いだったことを直接証明する史料は見つかっていません)

こうした事実から考えると、信長の「うつけ」の姿は、周囲の敵を油断させるための演技だったのではないか、という見方もあります。

あるいは、古いしきたりや常識にとらわれない、信長の革新的な感性が、周囲には「奇行」として映っただけなのかもしれません。

いずれにせよ、この型破りな少年が、後に日本の歴史を大きく塗り替える風雲児(ふううんじ)となっていくのです。

桶狭間の戦い:今川義元を破り台頭

織田信長の名前を、尾張の一地方領主から一気に全国区の武将へと押し上げた戦い、それが1560年(永禄3年)に起きた「桶狭間の戦い(おけはざまのたたかい)」です。

この戦いで信長は、当時「海道一(かいどういち)の弓取り」と呼ばれ、最も天下に近いとされた大大名・今川義元(いまがわよしもと)を討ち取りました。

この戦いが歴史的に重要視されるのは、当時の誰もが「信長に勝ち目はない」と考えていた、圧倒的な兵力差を覆(くつがえ)した奇跡的な勝利だったからです。

今川義元は、駿河(するが)・遠江(とおとうみ)・三河(みかわ)の三国(現在の静岡県中部・西部、愛知県東部)を支配する、まさに巨大な勢力でした。

その義元が、尾張を征服するために2万5千とも4万5千とも言われる大軍を率いて侵攻してきたのです。

対する織田軍が動員できた兵力は、数千人程度に過ぎませんでした。

今川軍は織田方の砦(とりで)を次々と攻略し、信長の居城・清洲城(きよすじょう)に迫ります。

織田家の家臣たちは、「もはや城に籠(こ)もって守り抜くしかない」と絶望的な雰囲気に包まれていました。

しかし、信長の考えは違いました。

1560年5月19日早朝、彼は重臣たちの反対を押し切り、出陣を決意します。

その際、幸若舞(こうわかまい)の『敦盛(あつもり)』の一節、「人間五十年、下天(げてん)の内をくらぶれば、夢幻(ゆめまぼろし)のごとくなり」と舞い歌ったと伝えられています。

これは「人の一生は天界の時間に比べれば、儚(はかな)い夢のようなものだ」という意味で、死を恐れず戦う覚悟を示したものでした。

信長はわずかな手勢だけを連れて城を飛び出すと、熱田神宮で戦勝を祈願し、善照寺砦(ぜんしょうじとりで)で軍勢を集結させました。

その頃、今川義元は桶狭間山(またはその周辺)で本隊を休ませ、勝利の宴(うたげ)を開いているという情報が信長のもとに入ります。

信長は、敵の本陣に的を絞って奇襲をかけるという、非常に危険な賭けに出ました。

幸運なことに、織田軍が今川本陣に迫ったとき、空がにわかに暗くなり、激しい暴風雨が両軍を襲います。

この天候の急変が、織田軍の接近を今川軍から隠しました。

そして雨が止んだ直後、信長は全軍に突撃を命じます。

油断しきっていた今川本陣は大混乱に陥りました。

兵士たちは義元を守ろうとしましたが、数の上で勝る織田軍の猛攻を受け、ついに総大将である今川義元の首が討ち取られました。

大将を失った今川軍は総崩れとなり、駿河へと敗走していったのです。

この桶狭間の戦いの勝利がもたらした影響は、計り知れません。

まず、今川氏の支配力が急激に弱まりました。

そして最も重要なのが、今川氏の人質となっていた三河の松平元康(まつだいらもとやす)、後の徳川家康が独立を果たしたことです。

信長は、この独立したばかりの家康と、1562年頃に「清洲同盟(きよすどうめい)」と呼ばれる軍事同盟を結びました。

これにより、信長は東側(背後)の安全を確保することができ、西に位置する美濃国(みののくに)の攻略に全力を注げるようになったのです。

桶狭間の戦いは、信長の「天下統一」への道を開いた、まさに運命の戦いでした。

天下布武:足利義昭と京都へ(上洛)

桶狭間の戦いで劇的な勝利を収めた信長は、次に「天下布武(てんかふぶ)」というスローガンを掲げ、中央の政治へと進出していきます。

この「天下布武」という言葉が刻まれた印を信長が使い始めたのは、美濃国(現在の岐阜県)を攻略した1567年(永禄10年)頃からです。

そして翌年、信長は足利義昭(あしかがよしあき)という人物を奉(ほう)じて、大軍を率いて京都へ上る、いわゆる「上洛(じょうらく)」を果たしました。

この「天下布武」という言葉は、長い間「武力をもって日本全国(天下)を征服する」という意味だと解釈されてきました。

しかし、近年の歴史研究では、この解釈が見直されつつあります。

当時の「天下」という言葉は、日本全国を指すのではなく、京都を中心とした五畿内(ごきない=山城・大和・河内・和泉・摂津)と呼ばれる近畿地方の主要部を指す場合が多かったのです。

また、「布武」の「武」も、単なる軍事力を意味するのではなく、中国の古典にある「七徳の武(しちとくのぶ)」という言葉から取られたと考えられています。

「七徳の武」とは、戦いを止めて世の中に平和をもたらすための徳治(とくち=徳による政治)を意味します。

つまり「天下布武」とは、「武力で全国を支配する」という宣言ではなく、「京都を中心とした地域に、室町幕府による正しい政治を取り戻し、平和な世の中を実現する(天下静謐=てんかせいひつ)」という、信長の政治的な意志表示だった可能性が高いのです。

信長が美濃を攻略した際、それまでの地名「井ノ口(いのくち)」を「岐阜(ぎふ)」と改めたことも、この意志と深く関係しています。

「岐阜」という名は、中国の周(しゅう)王朝が「岐山(きざん)」という山から起こり天下を平定したという故事と、孔子(こうし)の出身地である「曲阜(きょくふ)」から一字ずつ取ったとされ、ここから平和な世を始めるという決意が込められていました。

この信長の動きと時を同じくして、京都の政治情勢が大きく動いていました。

1565年(永禄8年)、室町幕府の第13代将軍・足利義輝(あしかがよしてる)が家臣に殺害されるという「永禄の変(えいろくのへん)」が発生します。

義輝の弟であった足利義昭は、幕府を再興するために、自らを将軍の位に就けてくれる強力な大名(保護者)を探していました。

義昭は、まず越前(えちぜん=現在の福井県)の朝倉義景(あさくらよしかげ)を頼りましたが、義景はなかなか京都へ向かおうとしません。

そこで義昭は、明智光秀らの仲介を経て、美濃を手に入れたばかりの信長に協力を求めたのです。

信長はこの要請を承諾し、1568年(永禄11年)、義昭を奉じて京都へ向けて進軍を開始します。

途中で信長の上洛に抵抗した南近江(みなみおうみ)の六角義賢(ろっかくよしたか)親子を、わずかな期間で「観音寺城の戦い(かんのんじじょうのたたかい)」で破り、その圧倒的な軍事力を見せつけながら京都に入りました。

信長は、対立する勢力を京都から追い払い、足利義昭を第15代将軍に就任させることに成功します。

これにより、信長は室町幕府の再興者として、中央の政治に大きな影響力を持つことになりました。

当初、信長は幕府の運営を義昭に任せ、自らはその後見人として振る舞おうとしました。

しかし、次第に政治の主導権を巡って義昭と対立を深めていくことになります。

比叡山焼き討ちと信長包囲網

足利義昭を将軍に就け、京都の秩序回復を進める信長でしたが、その急激な台頭は、既得権益(きとくけんえき)を持つ古い勢力や、信長の力を恐れる他の大名たちとの間に、深刻な対立を生み出しました。

やがて、信長の存在を快く思わない人々が、将軍・足利義昭を中心に結びつき、信長を滅ぼそうとする一大勢力「信長包囲網(のぶながほういもう)」が形成されます。

信長はこの包囲網によって生涯最大の危機に陥り、この戦いの中で、1571年(元亀2年)に「比叡山(ひえいざん)焼き討ち」という、日本の歴史上でも類を見ない衝撃的な事件を引き起こしました。

この包囲網は、信長と対立するようになった将軍・足利義昭が、諸国の大名に「信長を討て」と密かに手紙を送ったことで始まりました。

信長のやり方に不満を持つ大名や寺社勢力が、これに次々と応じたのです。

包囲網の主なメンバーは、越前の朝倉義景、北近江の浅井長政(あざいながまさ)、甲斐(かい)の武田信玄(たけだしんげん)、そして強大な力を持つ石山本願寺(いしやまほんがんじ)の一向一揆(いっこういっき)勢力など、錚々(そうそう)たる顔ぶれでした。

信長にとって最初の大きな試練は、1570年(元亀元年)に訪れます。

信長が、上洛の命令に従わなかった朝倉義景を討伐するために越前へ出兵したところ、同盟を結び、妹のお市(おいち)が嫁いでいたはずの浅井長政が、突如として裏切ったのです。

浅井氏は古くから朝倉氏と深い同盟関係にあり、信長との板挟みになった末、朝倉氏を選びました。

これにより、信長は朝倉軍(正面)と浅井軍(背後)から挟み撃ちにされるという絶体絶命の危機に陥ります。

この時、殿(しんがり=最後尾で敵の追撃を防ぐ部隊)を務めた木下秀吉(きのしたひでよし=後の豊臣秀吉)や明智光秀らの命がけの奮戦によって、信長は命からがら京都へ逃げ帰りました。

これが世に言う「金ヶ崎の退き口(かねがさきののきくち)」です。

京都に戻った信長は、すぐに軍を立て直し、徳川家康の援軍を得て、浅井・朝倉連合軍と近江国の姉川(あねがわ)で激突します(姉川の戦い)。

この戦いには辛くも勝利しましたが、連合軍に決定的な打撃を与えることはできませんでした。

浅井・朝倉軍は、京都の北東に位置する比叡山延暦寺(ひえいざんえんりゃくじ)に逃げ込み、そこを拠点として抵抗を続けたのです。

比叡山延暦寺は、古くから「聖域」として絶対的な権威を持つ場所であり、天皇でさえ手出しができないとされていました。

また、当時は「僧兵(そうへい)」と呼ばれる武装した僧侶たちを多数抱え、一つの軍事勢力としても機能していました。

信長は延暦寺に対し、浅井・朝倉軍に味方するのをやめ、中立を保つよう何度も要求しました。

しかし、延暦寺は「聖域」としてのプライドからか、信長の要求を拒否し続けます。

再三の警告を無視された信長は、ついに非情な決断を下しました。

1571年9月、信長は「山にいる者は一人残らず切り捨てよ」と命じ、大軍で比叡山を包囲。

根本中堂(こんぽんちゅうどう)をはじめとする数々の由緒あるお堂や経典に次々と火を放ち、山全体を焼き尽くしました。

『信長公記』によれば、この焼き討ちによって、僧侶や学僧はもちろん、逃げ遅れた女性や子どもたちを含む数千人(三千から四千人とも)が殺害されたとされています。

この「比叡山焼き討ち」は、当時の人々に大きな衝撃を与えました。

神仏をも恐れぬ信長のこの行為は、彼の残虐性を示すものとして、後世まで「魔王」と呼ばれる一因となります。

しかし、信長からすれば、延暦寺はもはや「聖域」ではなく、敵に味方する「武装勢力」の一つに過ぎませんでした。

自らの政権樹立を妨げる者、敵対する者は、たとえそれが伝統的な宗教的権威であっても、徹底的に排除するという信長の冷徹な合理主義と強い意志が示された事件でした。

長篠の戦い:鉄砲で武田軍に勝利

信長包囲網の一角であり、信長を最も苦しめた強敵が、甲斐(かい=現在の山梨県)の大名・武田信玄でした。

しかし、その信玄は1573年(元亀4年)に病気で亡くなります。

信長は、この最大の脅威が去ったことを好機と捉え、包囲網の打破に乗り出しました。

同年、将軍・足利義昭を京都から追放して室町幕府を事実上滅亡させ、さらに浅井氏・朝倉氏も攻め滅ぼしました。

信長包囲網は、信玄の死によって大きく崩れたのです。

しかし、信玄の跡を継いだ息子の武田勝頼(たけだかつより)も、父に劣らない勢いを持つ武将でした。

彼は、父が果たせなかった西への進出を目指し、信長の同盟者である徳川家康の領地(三河・遠江)へ激しく侵攻します。

特に1572年(信玄の存命中)の「三方ヶ原の戦い(みかたがはらのたたかい)」では、織田・徳川連合軍は武田軍の圧倒的な強さの前に大敗を喫(きっ)し、家康は命からがら浜松城へ逃げ帰るという最大の屈辱を味わいました。

そして1575年(天正3年)、武田勝頼は1万5千の大軍を率いて、家康の家臣・奥平貞昌(おくだいらさだまさ)が守る三河国の長篠城(ながしのじょう)を包囲しました。

長篠城は武田軍の猛攻にさらされ、落城はもはや時間の問題でした。

徳川家康は信長に必死の救援を要請します。

これに対し、信長は自ら3万という大軍を率いて出陣。家康の軍勢8千と合流し、織田・徳川連合軍は武田軍を迎え撃つため、長篠城の手前にある設楽原(したらがはら)という場所に進軍しました。

この「長篠の戦い」で、信長は日本の合戦の歴史を塗り替える画期的な新戦術を実行します。

当時、武田軍は「戦国最強」と恐れられる騎馬隊を擁していました。

この強力な騎馬隊の突撃に対抗するため、信長はまず、設楽原を流れる川を背にして陣を敷き、自軍の前に「馬防柵(ばぼうさく)」と呼ばれる、馬の突撃を防ぐための簡易的な柵を何重にも設置させました。

そして、この戦いのために用意した大量の鉄砲(3,000丁とも、1,000丁程度だったとも言われます)を、馬防柵の後ろに配置したのです。

この戦いについては、長らく「鉄砲三段撃ち」という戦法が有名でした。

鉄砲は、当時は火縄銃(ひなわじゅう)であり、一発撃つと次の弾を込めるまでに時間がかかるのが最大の弱点でした。

そこで信長は、射撃手を3つの列に分け、1列目が撃っている間に2列目が準備し、2列目が撃っている間に3列目が準備する…というように、途切れることなく連続して鉄砲を撃ち続ける戦法(三段撃ち)を考案した、とされてきました。

武田の騎馬隊は、この絶え間ない鉄砲の集中砲火の前に次々と倒れ、壊滅したというものです。

しかし、この「三段撃ち」については、当時の史料にはっきりとした記述がなく、実際には行われなかったのではないか、という見解が近年では有力になっています。

この戦法自体は後世の創作である可能性が高いのです。

ただ、信長が大量の鉄砲を戦場に持ち込み、馬防柵と組み合わせて、騎馬隊という当時の「最強兵器」を打ち破るための組織的な戦術を編み出したことは間違いありません。

武田軍は、信長の狙い通りに馬防柵に突撃し、鉄砲隊の一斉射撃の格好の的となりました。

この戦いの結果、武田軍は山県昌景(やまがたまさかげ)や馬場信春(ばばのぶはる)といった、信玄の時代から武田家を支えてきた多くの優秀な武将たちを失い、再起不能とも言えるほどの壊滅的な打撃を受けました。

長篠の戦いでの勝利によって、信長は武田氏という大きな脅威をほぼ取り除き、天下統一への道をさらに大きく前進させたのです。

そして、この戦いは、鉄砲が合戦の主役であることを天下に示し、日本の戦い方を根本から変えるきっかけとなりました。

織田信長がしたことの影響を簡単に解説

- 楽市・楽座:自由な経済活動の推進

- 関所の撤廃と道路整備の重要性

- キリスト教の保護と南蛮文化の受容

- 天下統一の拠点、安土城の築城

- 本能寺の変:家臣の裏切りと最期

楽市・楽座:自由な経済活動の推進

織田信長は、戦(いくさ)に強いだけの武将ではありませんでした。

彼は、日本の経済システムを根本から変えるような、非常に革新的な政策も実行しています。

その代表例が「楽市・楽座(らくいち・らくざ)」と呼ばれる経済政策です。

これは、簡単に言えば「ビジネスを自由化する」政策であり、信長の支配地域、特に城下町を大きく発展させる原動力となりました。

この政策を理解するためには、まず、それまでの日本の商売の仕組みを知る必要があります。

信長の時代より前、中世の日本では、「座(ざ)」と呼ばれる組織が商業や工業を独占していました。

「座」とは、現代で言うところの「同業者組合」や「ギルド」のようなものです。

例えば、「油を売る商人」は「油座」に、「木綿を織る職人」は「木綿座」に所属する必要がありました。

これらの「座」は、公家(くげ=貴族)や大きな寺社(じしゃ)を「本所(ほんじょ)」として保護してもらう代わりに、営業税(冥加金=みょうがきん)を納めていました。

その見返りとして、「座」のメンバーだけが、特定の地域で特定の商品の製造や販売を独占する権利(特権)を与えられていたのです。

この「座」の仕組みは、所属する商人たちにとっては安定した商売が保証されるというメリットがありましたが、社会全体で考えると大きな問題も抱えていました。

第一に、新しい商人が市場に参入することが非常に困難でした。

第二に、「座」による独占のため競争が起こらず、商品の価格が高止まりしたり、品質が向上しにくかったりしました。

第三に、経済活動の利益が、「座」を通じて寺社や公家といった古い権力に流れていく仕組みになっていました。

信長は、こうした古い特権や規制が、経済の発展を妨げていると考えました。

そこで彼が導入したのが「楽市・楽座」です。

「楽市」とは、市場での営業税(市銭=いちせん)を免除すること。

「楽座」とは、「座」に所属しなくても誰でも自由に商売ができるようにすること、つまり「座」の独占権を廃止することです。

信長は、自らの城下町(例えば岐阜や、後に築く安土)でこの政策を実行し、「商売をしたい者は、税を免除するから、誰でも自由に集まって商売をしなさい」と宣言しました。

この政策がもたらした効果は絶大でした。

これまで「座」の特権に入れずに商売ができなかった新しい商人たちや、優れた技術を持つ職人たちが、信長の城下町に「ビジネスチャンス」を求めて全国から集まってきました。

人々が集まれば、町は活気に満ち溢れ、モノの流通が活発になり、経済は急速に発展します。

この政策には、二つの大きな狙いがありました。

一つは、もちろん城下町を繁栄させ、そこから上がる利益によって自らの経済力、ひいては軍事力(鉄砲の購入費用や兵士の雇用費)を強化することです。

もう一つは、「座」を保護していた古い権力である寺社や公家の経済基盤を弱体化させ、経済のコントロールを自らの手に握る狙いもありました。

ただし、注意点もあります。

「楽市」という政策は、信長が日本で初めて発明したものではありません。

信長よりも前に、近江国(現在の滋賀県)の六角氏(ろっかくし)などが、同様の法令(楽市令)を出していたことが確認されています。

しかし、信長の革新性は、この「楽市」と「楽座(座の廃止)」を組み合わせて、安土城下町のような大規模な都市計画の中で、徹底的に実行した点にあります。

信長は、全ての「座」を無差別に破壊したわけではなく、自らの支配に役立つと判断した「座」は保護・再編することもありました。

信長の「楽市・楽座」は、中世的な独占から、近世的な自由競争へと経済を移行させる、大きな一歩となったのです。

関所の撤廃と道路整備の重要性

織田信長が「楽市・楽座」と並行して力を入れた経済政策が、「関所の撤廃」と「道路整備」です。

これらは、現代社会で言うところの「物流改革」であり、信長の経済発展と軍事行動を支える重要な基盤となりました。

信長は、モノや人が自由に行き来することの重要性を、誰よりも深く理解していたのです。

当時の日本では、国内のいたる所に「関所(せきしょ)」が設置されていました。

関所とは、街道の途中に設けられた検問所のようなものです。

戦国大名や寺社、公家などが、自らの領地を通行する人々や物資(荷物)に対して、通行税(関銭=せきせん)を徴収するために設置しました。

これらは領主たちにとって安定した収入源(財源)でしたが、商売を行う商人たちにとっては、非常に大きな負担となっていました。

例えば、京都から東国へ荷物を運ぶ場合、わずかな距離の間に何カ所もの関所があり、その都度、高い通行税を支払わなければなりませんでした。

これでは輸送コストが商品価格に上乗せされ、モノの値段は高くなり、自由な流通が妨げられます。

まさに、経済発展の「足かせ」となっていたのです。

信長は、この関所がもたらす弊害(へいがい)に早くから気づいていました。

彼は、自らが支配下に置いた尾張、美濃、伊勢、近江といった領国内で、こうした不必要な関所を次々と撤廃するよう命じました。

もちろん、全ての関所をなくしたわけではなく、軍事的に重要な地点などは残しましたが、経済活動を妨げる関所の多くは廃止されました。

これにより、商人は通行税の負担から解放され、より安く、より速く、より遠くまで商品を運ぶことが可能になりました。

「楽市・楽座」によって商売の「自由」が生まれ、関所の撤廃によってモノを運ぶ「自由」が確保されたのです。

さらに信長は、モノや人が通る「道」そのものの整備、つまりインフラ整備にも着手しました。

1574年(天正2年)頃から、信長は坂井利貞ら4人の奉行(ぶぎょう=担当責任者)に命じて、領国内の主要な街道の大規模な改修工事を行わせています。

具体的には、道の幅を広げ、曲がりくねった道をできるだけ真っ直ぐにし、道の両脇には旅人の目印や日よけのために木(松や柳)を植えさせました。

これにより、人や馬、荷物を運ぶ牛車(ぎっしゃ)などの通行が、格段にスムーズになりました。

この道路整備には、二つの大きな目的がありました。

第一の目的は、もちろん「物流の活性化」です。

道が良くなれば、関所撤廃の効果と合わせて、商業はますます発展します。

そして第二の、しかし非常に重要な目的は「軍事的な理由」でした。

道が広く、真っ直ぐであれば、大軍を迅速(じんそく)に移動させることが可能になります。

信長の軍隊は、他の戦国大名の軍隊に比べて、驚異的なスピードで長距離を行軍したことで知られています。

例えば、1569年(永禄12年)の「本圀寺の変(ほんこくじのへん)」では、京都で将軍・足利義昭が三好三人衆(みよしさんにんしゅう)に襲われたという知らせを聞いた信長は、豪雪にもかかわらず、岐阜から京都までの約130kmの距離を、わずか2日で駆けつけています。

こうした常識外れの機動力は、信長の卓越した指揮能力だけでなく、彼自身が整備した道路網によって支えられていた側面が強いのです。

「楽市・楽座」「関所撤廃」「道路整備」という一連の政策は、経済と軍事を一体のものとして捉え、両方を同時に強化しようとした、信長の合理的な思考と先見性(せんけんせい)を如実(にょじつ)に示しています。

キリスト教の保護と南蛮文化の受容

織田信長は、当時の日本人としては非常に珍しく、海外の文化や技術に対しても開かれた姿勢を持っていました。

特に、ヨーロッパ(当時の日本では「南蛮(なんばん)」と呼ばれていました)からやってきた宣教師(せんきょうし)たちが伝える「キリスト教」を保護し、彼らと積極的に交流しました。

また、キリスト教とともにもたらされた「南蛮文化」、つまり西洋の文物(ぶんぶつ)や科学技術にも強い好奇心を示しました。

信長がキリスト教を保護した背景には、いくつかの理由が考えられます。

第一に、信長自身の純粋な好奇心です。

彼は、従来の日本の価値観にとらわれない合理的な思考の持ち主であり、宣教師たちがもたらす新しい知識や技術に強く惹(ひ)かれました。

例えば、地球が丸いことを示す「地球儀」、正確に時を刻む「時計」、遠くを見るための「眼鏡」、そして日本の戦い方を変えつつあった「鉄砲」など、これらすべてが南蛮からもたらされたものでした。

信長は、イエズス会の宣教師ルイス・フロイスらを安土城などに招き、彼らから直接、世界の情勢や科学知識を聞くことを好みました。

フロイスが書き残した『日本史』という本には、信長の性格や当時の日本の様子が生き生きと描かれており、現代の私たちにとっても貴重な史料となっています。

第二に、政治的・軍事的な狙いです。

当時、信長は石山本願寺の一向一揆や比叡山延暦寺など、既存の仏教勢力と激しく対立していました。

これらの仏教勢力は、単なる宗教団体ではなく、多くの僧兵(そうへい)や信者を抱える巨大な武装集団であり、信長の天下統一事業の大きな障害となっていました。

信長は、あえて新しい宗教であるキリスト教を保護し、優遇することによって、これらの古い仏教勢力の権威を相対的に弱め、牽制(けんせい)しようとしたと考えられています。

第三に、経済的な理由、つまり「南蛮貿易」の実利です。

ポルトガルやスペインの商船(南蛮船)は、キリスト教の布教と貿易をセットで行っていました。

彼らとの貿易を活発に行えば、鉄砲や火薬、生糸(きいと)など、当時の日本にとっては貴重な物資を安定して手に入れることができます。

信長は、キリスト教の保護を許可する見返りとして、この南蛮貿易の利益を独占しようとしたのです。

信長の南蛮文化への傾倒(けいとう)ぶりは徹底しており、安土城の城下には「セミナリヨ」と呼ばれるキリスト教の神学校の建設を許可しました。

また、宣教師ヴァリニャーノが連れてきたアフリカ出身の黒人男性に強い興味を示し、彼を「弥助(やすけ)」と名付けて自らの家臣にしたという有名な逸話も残っています。

信長自身も、西洋風のマントや帽子を好んで身につけ、ワインを愛飲したとも言われています。

ただし、ここで注意したいのは、「信長は神仏を信じない無神論者だった」という一般的なイメージについてです。

これは主に、宣教師フロイスが「信長は神や仏の一切の礼拝を軽蔑していた」と記録していることに基づいています。

しかし、インプットされた情報にもあるように、この見方には偏(かたよ)りがある可能性があります。

実際には、信長も他の戦国大名と同様に、ごく普通に神仏への信仰心を持っていました。

例えば、桶狭間の戦いの前には熱田神宮(あつたじんぐう)に戦勝を祈願し、勝利した後にはお礼として「信長塀(のぶながべい)」と呼ばれる塀を奉納しています。

また、織田氏と縁の深い神社を手厚く保護してもいます。

信長が敵対したのは「仏教」そのものではなく、あくまで「政治的・軍事的に信長に敵対した仏教勢力(一向一揆や比叡山)」でした。

むしろ信長が嫌ったのは、人々を惑わす「迷信」でした。不思議な力を持つと噂された「無辺(むへん)」という旅僧を呼び出し、そのインチキを見破って処罰したという逸話も残っています。

信長の宗教政策は、宗教を政治権力の下に置こうとする、ある種の「政教分離(せいきょうぶんり)」の先駆けであり、彼の合理主義的な一面を示すものだったと言えるでしょう。

天下統一の拠点、安土城の築城

織田信長が「天下人」として、その権力と先進性を日本全国、そして世界に示すために築いた集大成とも言えるのが、「安土城(あづちじょう)」です。

1576年(天正4年)から、信長は丹羽長秀(にわながひで)を総奉行(そうぶぎょう=現場の最高責任者)に任命し、近江国(現在の滋賀県)の琵琶湖の東岸にそびえる安土山に、この前代未聞の城の建設を開始しました。

安土城は、それまでの日本の城とは全く異なる概念で造られた、まさに「革命的」な城でした。

信長がこの安土の地を選んだのには、明確な理由があります。

まず、地理的な優位性です。

安土は、日本の政治的中心地である京都から非常に近く、東国(関東方面)と西国(中国・九州方面)を結ぶ交通の結節点(けっせつてん)に位置していました。

さらに、目の前には日本最大の湖である琵琶湖が広がっており、当時は重要な交通路であった「水運(すいうん)」を完全に掌握できるという利点もありました。

この立地は、政治・軍事・経済のすべてをコントロールする「天下の拠点」として、まさに理想的な場所だったのです。

安土城がそれまでの城と決定的に違っていたのは、その構造と目的にあります。

中世の城は、主に山の上に築かれ、敵の攻撃から身を守るための「軍事要塞(ようさい)」としての機能(防御力)が最優先されていました。

しかし、安土城は、高い防御力を備えつつも、それ以上に「見せる」こと、つまり信長の絶大な権力を象徴(しょうちょう)することを強く意識して造られました。

その象徴が、日本で初めて本格的に築かれたと言われる「天守(てんしゅ)」(信長は「天主」と書かせたとも言われます)です。

安土山の頂上(標高約199メートル)に建てられた天守は、石垣の上からの高さが約32メートル、外観は五重(5階建て)に見えましたが、内部は地下1階、地上6階建てという非常に複雑で巨大な建造物でした。

発掘調査や文献によれば、天守の石垣(土台)だけでも非常に大規模なものであったことがわかっています。

そして、この天守の内部は、当時の常識を遥かに超える豪華絢爛(ごうかけんらん)な空間でした。

信長は、当代随一(とうだいずいいち)の天才絵師であった狩野永徳(かのうえいとく)とその一門に命じ、天守の内部を金箔(きんぱく)で輝く「金碧障壁画(きんぺきしょうへきが)」(金箔地に青や緑などの鮮やかな色彩で描かれた、ふすま絵や壁画)で埋め尽くさせました。

描かれたテーマも、中国の聖人や賢者、仏教や道教の物語など、信長の持つ高度な知識と世界観を示すものでした。

最上階は、内部も外部も金箔が貼られ、遠くからでも黄金に輝いて見えたと伝えられています。

信長は、この完成した安土城を「見せる」ことを非常に好みました。

京都から公家(貴族)たちを招き、イエズス会の宣教師たちを案内し、さらには他の大名から送られてきた使者にも、この豪華な城内を見学させました。

これは、圧倒的な財力と、日本の伝統文化の頂点に立つかのような美意識を見せつけることで、「信長には武力だけでなく、文化的な権威においても敵わない」と相手に理解させるための、高度な政治的パフォーマンス(戦略)でした。

安土城に招かれた人々は、その壮大さと豪華さに度肝を抜かれ、信長の権力が絶対的なものであると認識したことでしょう。

さらに信長は、安土山の麓(ふもと)に、前述した「楽市・楽座」の政策を導入した大規模な城下町を計画的に建設しました。

この城下町には、家臣たちの屋敷だけでなく、商人や職人たちの居住区、さらには信長が建立した摠見寺(そうけんじ)という寺院や、キリスト教の教会、神学校(セミナリヨ)までもが置かれました。

信長は、安土城を中心としたこの新しい都市に、政治、経済、軍事、そして文化と宗教のすべてを集約させようとしたのです。

信長は、この安土城に天皇(正親町天皇)をお迎えするための特別な部屋(「御幸の間(ごこうのま)」)も用意していました。

天皇を安土に招く「安土行幸(あづちぎょうこう)」を実現させ、自らの権威を天皇のお墨付きによって、さらに強固なものにしようと計画していたと考えられています。

残念ながら、この壮大な安土城は、信長が本能寺の変で倒れた直後(1582年)、原因不明の火災によって天守などが焼失してしまいました。

築城からわずか3年、完成からはわずか数年の出来事でした。

しかし、信長が安土城で示した「権力を象徴する豪華な天守」と「政治経済の中心地としての城下町」という新しい城のあり方は、その後の豊臣秀吉の大坂城や伏見城、そして徳川家康の江戸城へと引き継がれ、近世日本の城郭建築(じょうかくけんちく)のスタンダードとなったのです。

本能寺の変:家臣の裏切りと最期

1582年(天正10年)、織田信長はまさに天下統一の最終段階に入っていました。

甲州征伐(こうしゅうせいばつ)によって宿敵であった武田氏を滅ぼし、東日本の大名の多くが信長に従う姿勢を見せていました。

残る大きな敵は、西日本の中国地方を支配する毛利氏(もうりし)、四国の長宗我部氏(ちょうそかべし)、そして九州の島津氏(しまづし)など、数えるほどになっていました。

信長は、自らの政権が日本全土を覆う「天下一統(てんかいっとう)」の実現を、目前にしていたのです。

しかし、その夢は、最も信頼していたはずの家臣の一人、明智光秀(あけちみつひで)の裏切りによって、突如として、そしてあまりにもあっけなく断ち切られることになります。

これが、日本の歴史上最も有名で、最も謎に満ちたクーデター、「本能寺の変(ほんのうじのへん)」です。

事件が起きたのは、1582年6月2日(旧暦)の未明でした。

当時、信長は、中国地方で毛利氏と戦っている羽柴秀吉(はしばひでよし=後の豊臣秀吉)への援軍に向かうため、安土城(あづちじょう)を出発し、京都の宿舎である本能寺に滞在していました。

天下人となった信長でしたが、この時の供(とも)の者は、森蘭丸(もりらんまる)ら小姓(こしょう)たちを中心に、わずか数十人から百人程度だったと言われています。

天下統一が目前に迫り、京都市内には敵対勢力がいないという安心感から、ほとんど無防備な状態でした。

嫡男(ちゃくなん)であり、織田家の後継者であった織田信忠(おだのぶただ)も、近くの妙覚寺(みょうかくじ)に宿泊していました。

一方、明智光秀は、信長から「秀吉の援軍として、中国地方へ出陣せよ」との命令を受けていました。

光秀は1万3千という大軍を率いて、6月1日、本拠地である丹波亀山城(たんばかめやまじょう)を出発します。

しかし、軍勢が京都に差し掛かったところで、光秀は進軍の向きを突如、京都の中心部・本能寺へと変えました。

兵士たちは当初、信長公の閲兵(えつへい=軍隊のパレード)が行われるのだと思っていたとも言われます。

この時、光秀が兵士たちに「敵は本能寺にあり」と叫んだという逸話は非常に有名ですが、これは後世の創作(フィクション)である可能性が高いとされています。

6月2日未明、光秀の大軍は、本能寺を完全に包囲しました。

鉄砲の音と鬨(とき)の声で異変に気づいた信長は、最初、外の騒ぎを「下々の者の喧嘩か」と気にも留めませんでしたが、やがて光秀の謀反(むほん)であることを知ります。

信長は、自らも弓や槍(やり)を取って奮戦しましたが、圧倒的な兵力差の前には為(な)すすべもありません。

わずかな手勢が次々と討ち死にしていく中、信長は「是非(ぜひ)に及ばず(もはや、どうしようもない)」という有名な言葉を漏らし、寺の奥の部屋へと入っていきました。

そして、敵に首を渡すことを良しとせず、寺に火を放つよう命じ、燃え盛る炎の中で自害して果てたのです。享年49歳でした。

この知らせを受けた嫡男・信忠も、父が宿泊する本能寺へ救援に向かおうとしましたが、すでに間に合わないことを悟ります。

信忠は、宿泊先の妙覚寺よりも防御に優れた二条御新造(にじょうごしんぞう=信長が京での拠点としていた場所)へ移り、そこで明智軍を相手に懸命に戦いましたが、衆寡(しゅうか)敵せず、父の後を追うように自害しました。

信長と、その後継者である信忠が、同じ日に命を落としたこと——これは、織田政権にとって致命的な打撃となりました。

戦いが終わった後、光秀は信長の遺体を必死に探させましたが、本能寺は焼け落ち、激しい炎の中で遺体はついに発見されませんでした。

この「遺体が見つからなかった」という事実が、後に「信長は生き延びて、どこかで密かに暮らしたのではないか」というような、様々な伝説や憶測(おくそく)を生む一因ともなっています。

最大の問題は、「なぜ、明智光秀は謀反を起こしたのか?」という、その動機です。

光秀は、信長から最も信頼され、重用(ちょうよう)されていた重臣の一人でした。

その彼が、なぜこのタイミングで、すべてを投げ打って主君を討つという暴挙(ぼうきょ)に出たのか、その本当の理由は、今もって歴史の謎とされています。

これまでの研究で、いくつかの説が挙げられています。

- 怨恨説(えんこんせつ):

信長は気性が激しく、光秀は日常的に信長からいじめ(パワハラ)や屈辱的な扱い(例えば、宴会の席で足蹴にされた、など)を受けており、その恨みが積もり積もって爆発したという説です。徳川家康の接待役(安土饗応)を任された際、信長の不興(ふきょう)を買い、解任されたことが引き金になったとも言われます。 - 四国政策説(しこくせいさくせつ):

当時、光秀は四国の長宗我部元親(ちょうそかべもとちか)との外交交渉を担当していました。しかし、信長が元親の領地を認めない方針(四国征伐)に急遽(きゅうきょ)変更したため、交渉役であった光秀の立場(面目)が完全に潰(つぶ)されてしまった。これを裏切りと受け取った光秀が、信長を討つことを決意したという説です。 - 野望説(やぼうせつ):

光秀自身が「天下を取りたい」という野心を持っており、信長と信忠を同時に排除できる、この千載一遇(せんざいいちぐう)のチャンスに賭(か)けたという説です。 - 黒幕説(くろまくせつ):

光秀は誰かに操られていた、あるいは誰かと共謀していたという説です。黒幕として、信長に追放された将軍・足利義昭、信長の革新的な政策を恐れた朝廷(天皇)、さらには、この事件の知らせを聞いて驚異的なスピードで京都に戻り(中国大返し)、光秀を討った豊臣秀吉などの名前が挙げられますが、いずれも決定的な証拠はありません。

真相は闇の中ですが、いずれにせよ、この日本史上最大の下剋上(げこくじょう)によって、織田信長が築き上げようとしていた新しい日本は、完成直前で白紙に戻りました。

しかし、信長が切り開いた「天下統一」への道は、この後、豊臣秀吉、そして徳川家康へと引き継がれ、日本は戦乱の時代を終えて、長く平和な江戸時代へと向かっていくことになるのです。

織田信長が何をした人か、簡単にまとめます

織田信長がどのような人物で、歴史にどのような影響を与えたのか、その生涯の重要な出来事を箇条書きで分かりやすく振り返ってみましょう。

- 少年時代は常識外れな行動が多く、「大うつけ(大ばか者)」と呼ばれていました。

- 父・織田信秀の葬儀では、お香を位牌(いはい)に投げつけるという衝撃的な行動をとりました。

- 1560年、圧倒的な兵力差があった今川義元を「桶狭間の戦い」の奇襲で討ち取りました。

- この勝利で一躍有名になり、後の徳川家康と「清洲同盟」という強力な同盟を結びます。

- 美濃国を攻略した後、「天下布武(てんかふぶ)」の印を使い始めました。

- この「天下布武」は、武力で全国を征服するという意味ではなく、京都周辺に平和な政治を取り戻す、という意味合いが強かったようです。

- 1568年、足利義昭(あしかがよしあき)を将軍にするため、大軍を率いて京都へ上洛(じょうらく)し、中央の政治に進出しました。

- しかし、後に義昭や浅井・朝倉氏、武田信玄(たけだしんげん)らに「信長包囲網(のぶながほういもう)」を結成され、生涯最大の危機を迎えます。

- 1571年、信長に敵対した比叡山延暦寺(ひえいざんえんりゃくじ)を焼き討ちにし、女性や子どもを含む数千人を殺害したとされています。

- 1575年、「長篠の戦い(ながしののたたかい)」では、馬防柵(ばぼうさく)と大量の鉄砲(火縄銃)を組織的に使い、最強と言われた武田の騎馬隊に圧勝しました。

- 経済政策として「楽市・楽座(らくいち・らくざ)」を推し進め、それまでの組合(座)の特権を廃止し、誰でも自由に商売ができるようにしました。

- 「関所の撤廃」や「道路整備」も行い、モノの流通(物流)や軍隊の移動をスムーズに改革しています。

- キリスト教を保護し、地球儀や時計といった西洋の「南蛮文化(なんばんぶんか)」を積極的に取り入れました。

- 天下統一の拠点として、豪華絢爛(ごうかけんらん)な「安土城(あづちじょう)」を琵琶湖のほとりに築城しました。

- 1582年、天下統一を目前にしながら、最も信頼していた家臣の一人・明智光秀(あけちみつひで)の裏切り(本能寺の変)によって自害しました。

このように信長は、古い常識を次々と打ち破る革新的な戦術や政策で時代を切り開き、天下統一への道を敷きましたが、志半ばでその生涯を終えました。

参考サイト

コメント