「新渡戸稲造って何をした人なの?」

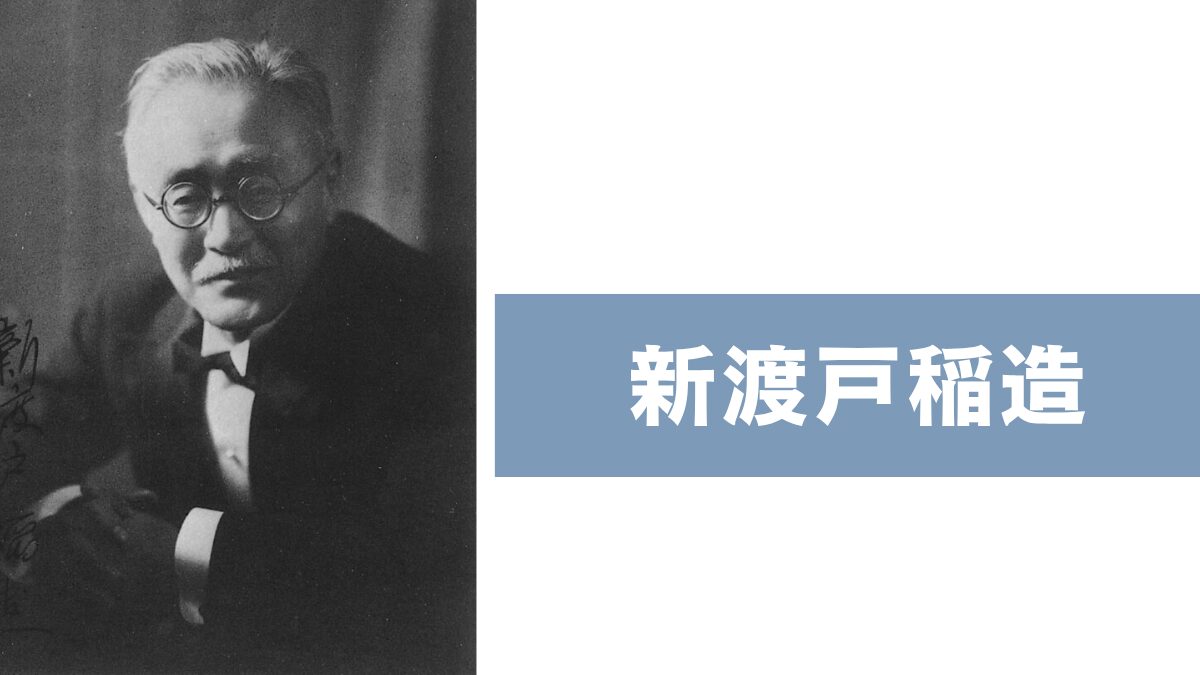

かつて五千円札の顔として知られた新渡戸稲造の名前を、見聞きしたことはあるけれど、具体的な功績や人物像はあいまいなまま――そんな方も多いのではないでしょうか。

実は新渡戸稲造は、国際連盟の事務次長を務めた国際人であり、『武士道』を世界に発信した思想家であり、女子教育や夜間学校にも尽力した熱心な教育者でもあります。

その生涯には、日本と世界をつなぐための情熱、深い名言、そして今なお語り継がれる凄さが詰まっています。

この記事では、新渡戸稲造の人生と功績を「簡単に」かつ丁寧に解説します。

お札になった理由や、死去に至る晩年の葛藤、現代にもつながる子孫の話まで幅広くご紹介します。

- 新渡戸稲造の経歴や代表的な功績

- 『武士道』の内容と世界的な影響

- 国際連盟での活動とその意義

- お札の肖像に選ばれた理由と人物としての評価

新渡戸稲造は何をした人かを簡単に紹介

- 新渡戸稲造の経歴を簡単にまとめる

- 教育者としての主な功績とは

- 『武士道』の内容と世界的評価

- 国際連盟での活躍とその意義

- お札になった理由をわかりやすく解説

新渡戸稲造の経歴を簡単にまとめる

新渡戸稲造は、1862年に現在の岩手県盛岡市で武士の家系に生まれました。

少年時代から英語や西洋文化への関心が強く、わずか9歳で上京し、東京で英語を学びます。

その後、15歳で札幌農学校に入学し、ここでキリスト教に出会い、生涯の信仰となりました。

この学校では内村鑑三や宮部金吾といった仲間たちと共に学び、多くの影響を受けたとされています。

卒業後は北海道庁で農業関連の仕事に従事しましたが、さらなる学びを求めてアメリカのジョンズ・ホプキンス大学へ私費留学します。

この時期にクエーカー派の集会で出会った女性、メアリー・エルキントンと結婚。

のちに彼女は「新渡戸万里子」として日本で共に暮らすことになります。

アメリカのあと、農業経済を学ぶためドイツにも留学し、博士号を取得。

帰国後は札幌農学校の教授として教壇に立ちつつ、教育活動や執筆にも励みます。

1900年には代表作『武士道』を英語で執筆し、国際的な評価を得ました。

その後も京都帝国大学や東京帝国大学で教鞭をとり、東京女子大学の初代学長として女子教育にも尽力しました。

1920年には国際連盟の事務次長に就任し、国際平和のための活動にも力を注ぎました。

晩年は日本と海外の関係改善に取り組みましたが、1933年にカナダで客死します。

その生涯は、国内外を問わず多方面にわたる学びと実践に満ちたものであり、現代の国際人の先駆けといえる存在でした。

教育者としての主な功績とは

新渡戸稲造は教育の分野で多大な貢献を果たした人物として知られています。

単に知識を教えるのではなく、人間の人格形成に重きを置いた教育観を持っていたことが特徴です。

まず注目すべきは、札幌農学校での教員時代です。

ここでは農業経済だけでなく倫理観や世界への視野を伝える教育を実践していました。

さらに、1894年には妻メアリーとともに「遠友夜学校」を設立し、恵まれない若者たちに無償で学びの場を提供しました。

これは教育を社会全体に開くという、当時としては画期的な取り組みでした。

次に挙げられるのが、第一高等学校校長としての改革です。

当時の日本のエリート教育機関であった一高では、型にはまった知識偏重の教育が主流でした。

新渡戸はそこに「コモンセンス(常識)」の重要性を持ち込み、生徒の思考力や判断力を育てる方針を打ち出しました。

この姿勢は、多くの後進の教育者にも影響を与えています。

また、女子教育にも尽力しています。

東京女子大学の初代学長を務め、女性の自立と社会進出の重要性を説きました。

女子英学塾(現・津田塾大学)でも顧問として支援し、女子教育の発展に貢献しています。

このように新渡戸稲造の教育活動は、単なる知識伝達を超えて「人を育てる」教育でした。

その理念は、今日の教育にも多くの示唆を与えてくれます。

『武士道』の内容と世界的評価

『武士道』は、新渡戸稲造が1900年に英語で書き上げた書籍で、日本の道徳観や精神文化を西洋に伝えることを目的とした作品です。

原題は『Bushido: The Soul of Japan』。

アメリカ留学中、宗教のない日本でどうして道徳教育が成立するのかと問われたことが執筆のきっかけとなりました。

この書では、武士階級の行動規範として伝わる「武士道」を、日本人全体の道徳的基盤として位置づけ、忠義・礼節・勇気・名誉・慈悲・誠・克己といった価値観がどのように育まれてきたかを解説しています。

キリスト教の教義と比較する形で日本文化を紹介したため、西洋の読者にも非常に理解しやすい構成となっています。

この本は出版直後から多くの言語に翻訳され、世界中で読まれるようになりました。

特にアメリカのセオドア・ルーズベルト大統領が愛読したことでも知られています。

それにより日本人への見方が変わったとされ、外交的にも大きな影響を与えました。

一方で、『武士道』には批判も存在します。

一部の思想家からは「キリスト教の価値観を日本に持ち込んだ一面的な見方だ」と指摘されたこともあります。

しかしそれでも、異文化理解と対話の橋渡しを目的とした本書の意義は、今でも高く評価されています。

結果として『武士道』は、単なる日本文化の紹介書ではなく、世界に通じる倫理観や精神性を語るグローバルな道徳書としての役割を果たしました。

現在でも多くの言語に翻訳され、教育現場やビジネス書としても読み継がれています。

国際連盟での活躍とその意義

新渡戸稲造が国際連盟で果たした役割は、日本人が国際社会で信頼を得た初期の象徴的な事例の一つといえます。

1920年、第一次世界大戦後の平和を目指して設立された国際連盟において、新渡戸は事務次長に選ばれました。

これは日本人として極めて異例の抜擢であり、国際的な場においてその人格と知見が認められていた証といえます。

新渡戸が関わった代表的な活動のひとつに、スウェーデンとフィンランドが争っていた「オーランド諸島の帰属問題」があります。

この案件では感情的な対立を避け、どの国も一方的な利益を得ない形での妥協点を見出しました。

この調停は「新渡戸裁定」とも称され、国際的に評価されることになります。

また、知的協力委員会の設立にも尽力しました。

これは後にユネスコ(国連教育科学文化機関)へと発展し、国際文化交流や教育の推進において重要な基盤となりました。

一方で、新渡戸の活動には難しさも伴いました。

例えば、国際会議の場では日本政府の姿勢と新渡戸自身の信念が食い違う場面もありました。

満州事変や上海事件への日本の対応について、彼が批判的な見解を口にしたことで、国内の軍部や世論から非難されるという事態にも直面しています。

このように、新渡戸稲造の国際連盟での活躍は、単なるポジションの肩書きにとどまらず、日本と世界をつなぐ実践的な努力でした。

その姿は「太平洋の架け橋になりたい」と語った彼の青年期の志の延長線上にあるものといえるでしょう。

国際協調を重んじた姿勢は、現代の国際関係を考える上でも大きな示唆を与えてくれます。

お札になった理由をわかりやすく解説

新渡戸稲造が日本銀行券、つまり紙幣の肖像に選ばれたのは1984年に発行された五千円札においてです。

このような人物が紙幣に採用されるには、いくつかの条件があると考えられています。

具体的には「業績が国民的に認知されていること」「教育的な価値が高いこと」「写真や肖像画の資料が十分に残っていること」などが挙げられます。

その点で、新渡戸稲造はすべての条件を満たしていました。

彼は教育者・思想家として活躍し、国際連盟でも高い評価を受けた国際人でした。

また、彼の著作『武士道』は海外でも評価され、日本人の精神文化を世界に伝えたという意味で、教養や国際理解の象徴といえる人物でした。

紙幣の顔になることで、新渡戸の名はより広く知られることになりましたが、一方で「実際には何をした人なのかが分からない」という声も上がっていました。

このため、彼の肖像が使われていた時期には『武士道』や新渡戸の人生に関する書籍が改めて注目されることにもつながりました。

ただし、現在はすでにこの五千円札の発行は終了しており、津田梅子の肖像に切り替わっています。

とはいえ、新渡戸稲造が紙幣に採用された背景には、単なる知名度だけでなく、国際的な信頼性や文化的価値を備えた人物であることが大きく関係しているのです。

このように考えると、彼の肖像が一時期の日本の「顔」として選ばれたのは、非常に納得のいくことだといえるでしょう。

新渡戸稲造が何をした人かを深掘り解説

- 新渡戸稲造の凄さはどこにあるのか

- 新渡戸稲造の名言に込められた思想

- 晩年と死去の背景にある葛藤とは

- 現代につながる新渡戸稲造の子孫

- 他の偉人と比べたときの特徴と影響力

- 新渡戸稲造が与えた教育と国際理解の影響

新渡戸稲造の凄さはどこにあるのか

新渡戸稲造の凄さとは、一言で言えば「多面性と一貫性を併せ持つ国際的な人物」であった点にあります。

彼は教育者、農業経済学者、思想家、そして国際人という複数の顔を持ち、それぞれの分野で確かな実績を残しています。

まず、教育分野では、形式的な知識よりも人間としての教養や人格を重視する教育を実践しました。

一高や東京女子大学での教育方針には「常識を持った人間こそが社会を支える」という思想が一貫して流れています。

さらに、夜間学校「遠友夜学校」では、恵まれない人々にも教育の機会を提供し、社会全体の底上げを図りました。

次に、著作活動では『武士道』が国際的に注目されました。

当時、東洋の国から発信された倫理思想書が、欧米でベストセラーになるというのは極めて異例です。

その背景には、新渡戸の流暢な英語力と、相手の文化への理解を踏まえた説明力があります。

異文化間の架け橋として機能する書物を生み出したという点で、彼は非常に先進的な存在でした。

そしてもう一つ、新渡戸の凄さが際立つのは、国際連盟での活動です。

日本人として初めて、国際的な組織で要職に就き、多国間の利害調整という難しい任務を遂行しました。

当時の日本は欧米列強に比べて発言力が弱く、差別的な扱いを受けることも多かった中で、新渡戸の存在は「日本人も世界の中で信頼される存在になれる」という希望を示しました。

一方で、国内では彼の国際協調的な言動が誤解や反発を呼ぶこともありました。

それでも彼は信念を曲げず、最後まで平和と理解のために努力を続けました。

こうして見ていくと、新渡戸稲造の凄さとは「時代の先を読む力」と「行動に移す信念」に支えられたものであるとわかります。

それが100年経った今でも評価され続けている理由なのです。

新渡戸稲造の名言に込められた思想

新渡戸稲造の名言は、彼の生き方や思想を端的に表すものとして多くの人に語り継がれています。

中でも有名なのが「願わくは、われ太平洋の橋とならん」という言葉です。

この一言には、彼が若い頃から抱いていた「日本と世界を結ぶ存在になりたい」という強い志が表れています。

この言葉は、彼が東京大学に入学する際の面接で発したものだとされています。

面接官に「なぜ英文学を学びたいのか」と問われた際、新渡戸はただ言語を学びたいのではなく、それを通じて日本と海外の相互理解に貢献したいという意図を明確に示しました。

このように、彼の名言はその場の美辞麗句ではなく、行動に裏付けられた実践的な思想だったといえます。

また、『武士道』の中で語られる「武士道は知識を重んじるものではない。重んずるものは行動である」という言葉も印象的です。

これは知識や学歴に偏りがちな教育観への警鐘でもあり、人間としての行動や品格の重要性を強調しています。

現代社会においても、知識偏重の風潮が問題視される中、この思想はなお一層の意義を持つと言えるでしょう。

さらに、新渡戸は「人間の生活とは、理想を実地に翻訳すること」という言葉も残しています。

理想と現実を分けて考えるのではなく、理想を日々の行動として実現することにこそ意味があるという考え方です。

これは、教育や外交、宗教においても一貫して見られる彼の行動理念と一致しています。

このように、新渡戸稲造の名言には、単なる励ましや感情表現ではなく、深い哲学と生涯をかけた信念が込められています。

それは現代に生きる私たちにとっても、行動と価値観を見つめ直すための大切なヒントとなるのではないでしょうか。

晩年と死去の背景にある葛藤とは

新渡戸稲造の晩年は、彼の理想と現実が大きく衝突した苦悩の時期でもありました。

特に国際情勢が悪化し、日本が孤立の道を歩み始める中で、新渡戸はその進路に対して深い憂慮を抱いていました。

1932年、松山市での講演の際に発言した「この国を滅ぼすのは共産主義ではなく軍閥だ」という言葉は、その心情を象徴するものです。

当時、日本は満州事変や上海事変を背景に国際社会との摩擦を強めており、新渡戸はそのような軍事偏重の姿勢が国を危うくするとの危機感を持っていました。

この発言が新聞に取り上げられると、軍部や保守層から激しい反発を招き、彼は「非国民」とまで批判されることになります。

この事件、いわゆる「松山事件」は、新渡戸の社会的な立場を大きく揺るがしました。

多くの友人や弟子たちも彼から距離を置くようになり、それまで築いてきた信頼と人脈が急速に失われていきます。

しかし、新渡戸はそれでも諦めず、国際理解を取り戻そうと翌年アメリカへ渡ります。

アメリカでは、日本の立場を説明し平和への理解を得ようと努めましたが、ちょうどその頃、満州国建国のニュースが重なり、彼の努力は逆効果に終わってしまいました。

アメリカの友人たちからも「軍部の代弁者」と見られ、ついには自国でも他国でも孤立してしまうのです。

その後、新渡戸はカナダで開催された太平洋問題調査会の会議に出席し、演説を終えた直後に倒れます。

病名は出血性膵臓炎。1933年10月15日、ビクトリア市で帰らぬ人となりました。

享年71歳。彼の最期はまさに「太平洋の橋」となる使命を果たすべく、命を削った人生の終着点だったといえるでしょう。

現代につながる新渡戸稲造の子孫

新渡戸稲造の子孫については、あまり多く語られる機会はありませんが、いくつかの点から現代とのつながりを見ることができます。

彼には実子として長男・遠益(とおます)がいましたが、生後わずか8日で亡くなっており、その悲しみは生涯彼の心に影を落としていました。

その後、新渡戸家には養子として孝夫(よしお)が迎えられました。

この孝夫氏についての詳細な記録は少ないものの、新渡戸家の精神や理念は、その後の親族や関係者によって継承されていきました。

また、新渡戸の従弟にあたる人物として、昆虫学者の新渡戸稲雄が知られています。

稲雄は若くして亡くなりましたが、学問に情熱を注いだ姿勢は、稲造の影響を強く受けていたとされます。

その意味では、血縁を超えて「新渡戸精神」が学術や教育の分野に広がっていったと言えるでしょう。

さらに、岩手県十和田市にある新渡戸記念館や、東京都内の新渡戸文化学園など、新渡戸の思想と足跡を伝える施設や学校は今も存在しています。

こうした場では、教育理念や国際理解、倫理観など、彼の考えが脈々と受け継がれており、直接的な血筋に限らない“精神的な子孫”の育成が続けられていると見ることもできます。

今なお多くの教育機関で新渡戸稲造の名前が冠されているのは、その生き方や思想が次世代にも価値あるものとして受け止められているからです。

彼の「太平洋の橋となる」という志は、直接の子孫以上に、学び舎や著作を通じて広く未来の世代に引き継がれているのです。

他の偉人と比べたときの特徴と影響力

新渡戸稲造を福沢諭吉や夏目漱石などの他の近代日本の偉人たちと比べたとき、最も際立つ特徴は「日本と世界をつなぐ橋渡し役としての実践性」にあります。

彼は単なる理論家ではなく、実際に国際舞台で活躍し、日本人としての存在感を示しました。

その影響は国内外を問わず、幅広い分野に及んでいます。

例えば福沢諭吉は、「学問のすすめ」などの著書で近代日本の思想的基盤を築きましたが、基本的には国内向けの啓蒙活動が中心です。

夏目漱石もまた、日本人の精神性や文明批評を文学として表現しましたが、国際的な政治活動や実務の場での働きはありませんでした。

一方、新渡戸稲造は、英語で『武士道』を著し、西洋社会に日本の精神文化を伝えるという非常にユニークなアプローチをとっています。

この本は英語圏で高く評価され、セオドア・ルーズベルト米大統領や多くの知識人に影響を与えました。

知識や文化を一方向に教えるのではなく、相互理解を促す双方向の対話を志向していた点が新渡戸ならではの姿勢です。

また、1920年代に国際連盟の事務次長として活躍した経験は、他の偉人には見られない実績です。

日本人が欧米列強と対等に国際会議の場で議論を交わすこと自体が当時としては画期的であり、その重責を担えたのは、新渡戸の知性と人柄が国際的に信頼されていたからにほかなりません。

このように見ていくと、新渡戸稲造の影響力は「思想家」としての深さに加え、「国際実務者」としての広がりを兼ね備えていることがわかります。

それが彼を単なる歴史上の知識人ではなく、今なお学び続ける価値のある人物にしているのです。

新渡戸稲造が与えた教育と国際理解の影響

新渡戸稲造が日本の教育と国際理解に与えた影響は、彼の生涯を通じて積み重ねられた実践的な活動に根ざしています。

とくに「人格を育てる教育」「知識ではなく常識を教える教育」という彼の姿勢は、今も教育現場で理想とされる考え方の一つです。

彼は札幌農学校や第一高等学校、東京女子大学などで教鞭を執りながら、エリート層だけでなく、夜間学校「遠友夜学校」を設立し、働きながら学ぶ青年たちにも学びの場を提供しました。

そこでは成績や出身ではなく、「学びたい」という意志を尊重する教育が行われました。

これは、教育とは特権ではなく、社会全体を底上げするための基盤であるという考えの表れです。

また、彼が教育現場で重視したのが「コモンセンス(常識)」という価値観でした。

専門知識をいくら積んでも、社会で生き抜くには人としての判断力や思いやりが不可欠であるという視点は、今日の道徳教育やキャリア教育にもつながっています。

単に試験の点数を競わせるのではなく、社会に貢献できる人材を育てるという意味で、極めて現代的な教育観と言えるでしょう。

さらに、彼は日本と海外の架け橋となることにも力を注ぎました。

『武士道』を英語で執筆し、西洋人に日本人の精神文化を伝えるとともに、国際連盟では各国との交渉や知的協力の場で活躍しました。

このような活動を通じて、新渡戸は「自国の文化を理解したうえで、他国を尊重し対話する」国際人のロールモデルを提示したのです。

国際理解教育という言葉が一般的になるはるか以前から、彼は実際に異文化との交流を通じて共存と理解の道を探っていました。

このような姿勢は、グローバル化が進む現代においてこそ、より一層の重要性を増しています。

新渡戸稲造の教育理念と国際感覚は、学校教育だけでなく、ビジネスや外交、地域活動など幅広い場面で応用できる考え方です。

それゆえに、彼の思想や実践は時代を超えて、今なお多くの人に影響を与え続けているのです。

新渡戸稲造が何をした人かの総括

ここでは、「新渡戸稲造 何をした人?」という疑問に対して、これまでの情報をもとにやさしく総まとめしてみます。

幅広い分野で活躍した新渡戸稲造の足跡を、15のポイントで整理してみましょう。

- 岩手県盛岡市出身の武士の家系に生まれ、幼い頃から英語と西洋文化に興味を持っていた

- 15歳で札幌農学校に入学し、キリスト教に出会い、生涯の信仰となった

- アメリカとドイツに留学し、農業経済を専門に学び博士号を取得した

- 帰国後は札幌農学校の教授として教育に携わり、人格を育てる教育を実践した

- 夜間学校「遠友夜学校」を設立し、恵まれない若者に無償で学ぶ場を提供した

- 東京女子大学の初代学長となり、女子教育の発展に貢献した

- 『武士道』を英語で執筆し、日本の精神文化を西洋に伝える橋渡し役となった

- 『武士道』は世界中で読まれ、セオドア・ルーズベルト大統領も愛読したと言われている

- 1920年には国際連盟の事務次長に就任し、日本人として国際機関で初の高官となった

- オーランド諸島問題の調停など、国際平和への実務的な貢献を果たした

- 日本の軍部による拡張政策に対し批判的な姿勢を取り、国内で非難を浴びることもあった

- 晩年は平和のために尽力し続け、カナダでの国際会議中に客死した

- 1984年に五千円札の肖像に選ばれ、その思想と功績が再評価された

- 名言「願わくば、われ太平洋の橋とならん」は今も語り継がれている

- 現代でも新渡戸文化学園などの教育機関を通じて、彼の精神が受け継がれている

このように、新渡戸稲造は「国内外の教育」「国際理解」「精神文化の発信」など、さまざまな分野で時代を先取りするような活動をしてきた人物です。

関連記事

参照サイト

コメント