明治時代の日本でつくられた「教育勅語」は、長らく学校で教えられてきた歴史があります。

けれど、いざ「教育勅語とは何か?」と聞かれると、意外と答えにくいものではないでしょうか。

しかも最近では、一部の政治家が教育勅語を再評価する発言をするなど、改めて注目が集まっています。

とはいえ、「教育勅語を簡単に知りたい」「どんな内容が書かれているのか気になる」「メリットやデメリットは?」「なぜ廃止されたの?」という疑問を持つ方にとっては、少し難しく感じてしまうかもしれません。

教育勅語の背景には、当時の社会や政治との深い関わりがあり、その目的や問題点を知ることで、より立体的に理解できるようになります。

この記事では、教育勅語の意味や目的から、どんな内容が書かれていたのかを簡単な言葉でわかりやすくご紹介します。

さらに、現代の教育と比較したときの違いや、教育勅語のメリット・デメリット、そしてなぜ廃止されたのかといった歴史的な経緯も丁寧に解説していきます。

読み終えるころには、教育勅語をめぐる議論について、自分なりの考えを持てるようになっているはずです。

この記事を読むとわかること

- 教育勅語とは何かを簡単に理解できる

- 教育勅語の目的やどんな内容が書かれているかがわかる

- メリット・デメリットや問題点をバランスよく把握できる

- なぜ廃止されたのか、その背景が整理できる

教育勅語を簡単に知りたい人へ

- 教育勅語とは何かを一言で解説

- 教育勅語の目的を簡単に理解しよう

- 教育勅語はどんな内容が書かれてる?

- 教育勅語の徳目をわかりやすく紹介

- 明治時代の背景と教育勅語の関係

- 教育勅語の要約と現代語訳の紹介

教育勅語とは何かを一言で解説

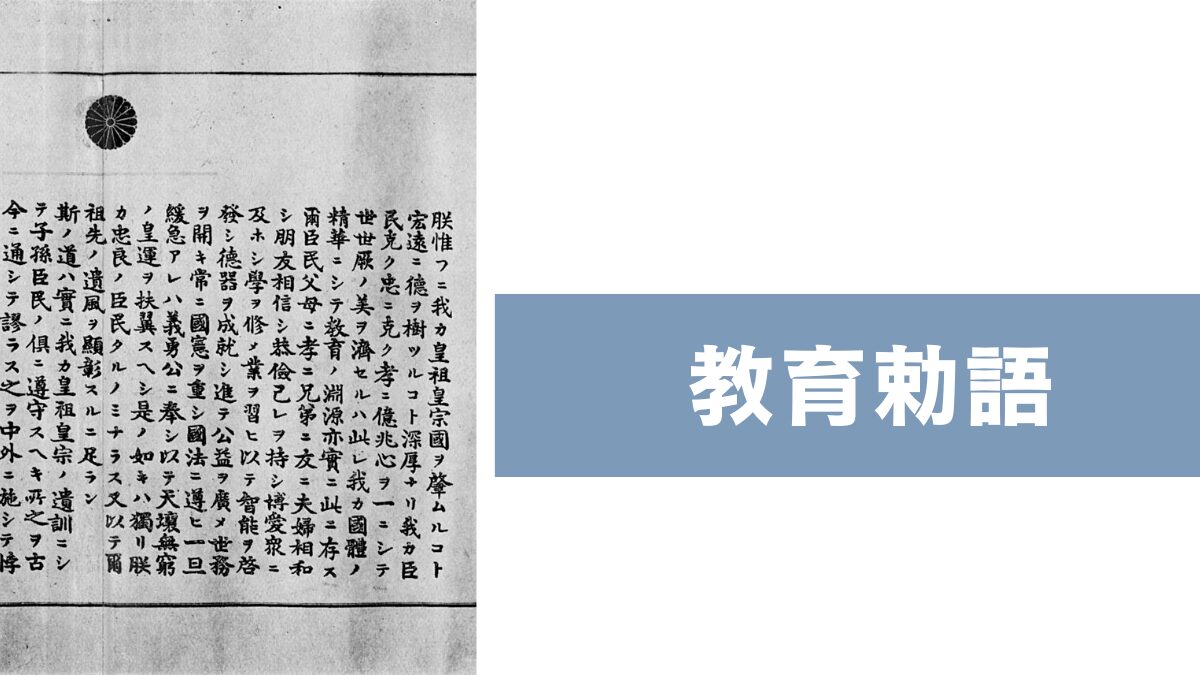

教育勅語とは、明治時代の日本で「国民が守るべき道徳」を示した天皇の言葉をまとめた文書です。

一言でいえば、「天皇の名のもとに国民に道徳と忠誠心を教えるための教え」といえるでしょう。

もともと教育勅語は、1890年(明治23年)に発布され、学校などの教育現場で広く活用されていました。

その中心にあるのは、家庭での親孝行、社会への貢献、天皇への忠誠心といった価値観です。

つまり、個人の行動や生き方を正しく導くために、道徳を国が正式に定めた形といえます。

このように見ると、教育勅語は単なるマナーの教えではありません。

当時の日本では、道徳と国家の関係が強く結びついていたため、教育勅語は「国家に忠実な国民を育てる」ことを大きな目的としていました。

教育勅語の形式としては、天皇が国民に語りかける形をとっています。

「朕惟フニ(ちんおもうに)」という文言から始まり、天皇が自らの考えを述べることで、当時の国民にとっては重みのある内容として受け止められていたのです。

現代の私たちから見ると、このような国家主導の道徳教育には賛否があるかもしれません。

ただし、教育勅語が道徳教育の原点のひとつとして機能していたことは事実であり、その歴史的意義は無視できません。

このように、教育勅語は「国のために良い人間になること」を重視した、時代背景と深く結びついた道徳の指針といえるでしょう。

教育勅語の目的を簡単に理解しよう

教育勅語の目的は、「道徳心を持った忠実な国民を育てること」です。

もう少し丁寧に説明すると、家庭や社会、そして国家に対して誠実で思いやりのある行動をとるよう、人々に促すために作られたものでした。

明治時代の日本では、急速な近代化と西洋化が進んでおり、社会の価値観が大きく変化していました。

こうした時代の中で、政府は国民の統一された価値観や行動規範を必要としました。

つまり、社会がバラバラにならないように、共通の道徳教育が必要だったのです。

このため、教育勅語では、親孝行、兄弟仲良く、夫婦の和、友情、学問への励み、公共の利益を考えること、法律を守ることなど、多くの生活上の指針が示されました。

これらはすべて、個人のためだけでなく、最終的には「国家の安定と発展」に結びつくよう設計されていたのです。

また、教育勅語の重要な目的のひとつに、「天皇への忠誠心を育てること」があります。

このような国家主導の道徳教育を通じて、人々は天皇のために尽くすことが美徳であると教えられました。

ここで注意したいのは、教育勅語が単なる生活マナーや道徳の教えだけでなく、「国の意志に従うこと」を重要視していたという点です。

このように考えると、教育勅語の目的は単純な道徳教育ではなく、「国家が目指す人間像を育てる教育」だったといえます。

教育勅語はどんな内容が書かれてる?

教育勅語の内容は、大きく分けて「家庭や社会での行いに関する教え」と「国家に対する忠誠の精神」に分けられます。

全体を通して、「良い人間になるためにはどう行動すべきか」が具体的に記されています。

まず、最初の部分では家庭でのふるまいが強調されています。

親を大切にすること(孝行)、兄弟仲良くすること、夫婦の信頼関係、友人との信義、そして常に自分を高めること(修身)など、道徳的な行動が紹介されています。

次に、社会との関わりにおいて大切な態度についても書かれています。

例えば、公共の利益を重視することや、法律を守ることなどが挙げられます。

これにより、個人の良心だけでなく、集団の秩序を大切にする考え方も教えられていました。

そして教育勅語の終盤では、国家に対する忠誠が強く求められます。

特に、天皇に従い、国家のために尽くす精神が強調されており、これは後の戦時体制においても大きな役割を果たすことになります。

このように、教育勅語の内容は一見すると日常生活に必要な道徳の教えのように見えますが、その背後には国家への忠誠という大きな目的が隠れています。

したがって、単なるマナーや倫理の話ではなく、「国家と個人の関係をどう築くか」というテーマが含まれているのです。

教育勅語の徳目をわかりやすく紹介

教育勅語には、人としての正しい生き方を示す「徳目(とくもく)」が多数書かれています。

徳目とは、道徳的な価値や行動指針のことです。

ここでは、主な徳目をわかりやすく紹介します。

まずは「親孝行(しんこうこう)」です。

これは、親を大切にし、感謝の気持ちを持って接することを意味します。

現代でもよく使われる言葉で、家庭内の基本的な価値観として受け継がれています。

次に「兄弟仲良く」も重要な徳目です。

これは家族との関係を円滑に保つことが、社会の基本であるという考えに基づいています。

「夫婦の和」や「友人との信頼」も教育勅語に出てくる価値観です。

家族や友人と良好な関係を築くことが、個人の安定した生活と、社会の秩序に繋がるとされていました。

さらに、「学問に励むこと」や「仕事に真面目に取り組むこと」など、個人の努力を重視する内容も含まれています。

これは、知識や技術を身につけて社会に貢献することが美徳とされていたからです。

最も特徴的な徳目は、「国家と天皇への忠誠」です。

これは現代の道徳とはやや異なる点であり、当時の国家体制が強く反映されている部分といえるでしょう。

これらの徳目はすべて、「良き国民になるための心構え」として紹介されています。

つまり、教育勅語の徳目は、家庭から国家まで幅広い関係性において、理想的な振る舞いを促すものであったといえるのです。

明治時代の背景と教育勅語の関係

教育勅語は、明治時代という激動の時代に生まれました。

この時代背景を理解すると、教育勅語の目的や内容がより明確に見えてきます。

明治時代(1868年~1912年)は、日本が江戸時代の封建制度から近代国家へと大きく変化した時期です。

明治政府は、西洋の文化や技術を取り入れながら、日本独自のアイデンティティを保とうとしていました。

その中で政府は、国民に対して一体感や忠誠心を育てる必要性を感じていました。

近代化と西洋化が急速に進むなか、道徳的な土台が揺らぐことを恐れたためです。

また、当時の日本は、国際社会において独立を保つためにも、国内の秩序や統一を強める必要がありました。

その手段として、教育勅語のような国家主導の道徳教育が重視されたのです。

学校制度が整えられる中で、教育勅語は「国民教育の中心的な指針」として位置づけられました。

生徒は毎朝、教育勅語を暗唱したり、奉読(声を出して読み上げる)したりすることが一般的でした。

このような状況から、教育勅語は単なる道徳の教えではなく、「国家と国民をつなぐ精神的な柱」としての役割を担っていたのです。

明治時代の価値観や政治的な必要性が強く反映されていることが、教育勅語の最大の特徴といえるでしょう。

教育勅語の要約と現代語訳の紹介

教育勅語は、古い文体で書かれており、現代の日本人にはやや難解に感じられるかもしれません。

ここでは、教育勅語の主な内容を要約し、現代語訳の一例を紹介します。

まず要約として、教育勅語は次のようなことを教えています。

家庭では親に孝行し、兄弟とは仲良くする。

夫婦は互いに信頼し合い、友人には誠実に接する。

自分を高め、知識を深め、社会に役立つ人間を目指す。

困っている人を助け、法律を守る。

そして最後に、国に危機があれば命をかけて守る覚悟を持つ――という内容です。

これを現代語に直すと、以下のようになります。

「私は思います。私たちの先祖が家族を大切にし、人として正しく生きてきたことは、私たちのお手本です。

だからこそ、あなたたちも親に孝行し、兄弟姉妹と仲良くし、夫婦は信頼し合い、友達とは誠実に付き合ってください。

自分を鍛えて学問に励み、仕事に真面目に取り組みましょう。

困っている人には手を差し伸べ、社会の決まりを守りましょう。

国に危険が迫ったときには、自分の命を惜しまず、国のために尽くすことが大切です。

これらの教えを守ることが、あなた自身のためにも、国全体の幸せにもつながるのです。」

このように、現代語に訳すと教育勅語の意図や教えがぐっとわかりやすくなります。

ただし、現代の価値観とは異なる部分もあるため、内容を一度しっかり理解したうえで、自分の考えを持つことが重要です。

教育勅語を簡単に理解するために

- 教育勅語のメリット・デメリット比較

- 教育勅語はなぜ廃止されたのか

- 教育勅語にある問題点とは何か

- 現代教育との違いを簡単に比較

- 政治家が教育勅語に言及する理由

- 賛成派と反対派の意見をざっくり紹介

教育勅語のメリット・デメリット比較

教育勅語には、一定のメリットがある一方で、現代の視点から見たときに見逃せないデメリットも存在します。

ここでは、その両方をバランスよく紹介します。

まずメリットとして挙げられるのは、道徳教育の明確な指針になった点です。

教育勅語は親孝行、友人との信頼、努力、誠実な行動など、人としての基本的な価値観を分かりやすく示していました。

このような内容は、家庭でも学校でも教えるべき普遍的な徳目といえるでしょう。

特に当時のように社会が大きく変化する中では、共通の価値観を共有する手段として役立ったともいえます。

さらに、教育勅語は「社会の一員としてどう生きるか」を考えるきっかけを与えるものでした。

個人の自由よりも社会全体との調和を重視する姿勢は、集団意識を育てる意味でも効果があったと評価されています。

一方で、デメリットも明確です。

特に問題視されたのが、天皇への忠誠や国家への服従を重視する内容です。

このような記述は、戦時中に国民を戦争に動員するための思想的な土台として使われた経緯があります。

また、教育勅語の価値観は個人の自由や人権よりも「国家への奉仕」を優先するため、現代の民主主義や人権重視の考え方とは根本的に異なります。

これが教育の中心となることで、子どもたちの多様な価値観や自由な思考を制限する恐れもあります。

このように、教育勅語は一部において有益な道徳的教えを含んでいるものの、それが国家主義と結びついた結果、多くの問題を生んだ歴史があるのです。

現代においては、内容を再評価しつつも、時代背景と一体となった危うさを理解することが求められます。

教育勅語はなぜ廃止されたのか

教育勅語が廃止されたのは、戦後の民主化と深く関係しています。

戦前の日本では、教育勅語が学校教育の中心に位置づけられ、国民に強い影響を与えていました。

しかし、第二次世界大戦の敗戦後、その性質が大きな問題とされるようになります。

具体的には、1948年6月に日本国会で「教育勅語排除に関する決議」が行われ、正式に教育勅語は公的な教育の場から排除されました。

その背景には、教育勅語が戦時中の国家主義教育の中核を担い、国民を戦争に動員する精神的な支柱として使われたという事実があります。

戦後、日本は新たに日本国憲法を施行し、基本的人権や個人の自由を尊重する民主的な社会を目指すことになりました。

この新しい価値観と教育勅語の内容が大きく矛盾していたのです。

たとえば、教育勅語では「国のために命を捧げる」ことが美徳とされていた一方で、憲法では「生命の尊重」や「思想・信条の自由」が基本原則とされています。

このようなズレがあったため、教育勅語をそのまま使い続けることはできなくなりました。

また、教育の目的が「国家のための人材育成」から「個人の自立と成長」に移行したことも、廃止の大きな要因です。

もちろん、教育勅語の中には今でも評価できる内容もあります。

ただし、その一部を評価することと、公的な教育制度として取り入れることは別の問題です。

現代社会では、過去の反省をふまえつつ、自由で多様な価値観を育てる教育が重視されています。

教育勅語にある問題点とは何か

教育勅語の問題点を理解するには、その背景にある価値観と運用の仕方に注目する必要があります。

単なる道徳の教えという見方もできますが、実際には国家体制と深く結びついた側面が大きな問題として指摘されています。

まず大きな問題点は、国家への無条件の忠誠を求める点です。

教育勅語の中には、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」つまり「国に危機があれば命をかけて尽くしなさい」といった記述があります。

このような思想は、個人の自由や命の尊厳よりも国家の存続を優先することを意味しています。

また、教育勅語の価値観は天皇中心の国家観に基づいています。

「朕惟フニ(ちんおもうに)」から始まる文体そのものが、天皇が国民に教えを授けるという構造であり、主権が国民にあるという現代の民主主義とは明確に対立しています。

さらに、戦時中には教育勅語が戦争協力の思想的根拠として使われました。

「天皇に忠誠を尽くすのが美徳である」との教育のもと、多くの若者が戦場へと送り出された歴史があります。

このように、教育勅語は国民を動員するための「統制ツール」として使われた側面が否定できません。

教育勅語に問題があるのは、その内容そのものよりも、「国家がそれを強制的に用いた歴史」にあります。

道徳を教えること自体は重要ですが、その方法や背景を誤ると、人々の自由や多様性を奪う危険があることを、過去は教えてくれています。

現代教育との違いを簡単に比較

教育勅語と現代教育との最大の違いは、「教育の目的」と「価値観の基盤」にあります。

両者を比較することで、それぞれが目指す社会像や人間像の違いが見えてきます。

まず、教育勅語は国家中心の価値観に基づいています。

家庭や社会での徳目を守ることが強調されますが、その最終目的は「国に忠誠を尽くす人材を育てること」にありました。

個人よりも国家や集団が優先されるのが基本的な考え方です。

これに対して、現代の教育は「個人の尊重」が基本にあります。

学校教育法や学習指導要領などの文書でも、子ども一人ひとりの自主性や多様性、創造性が重視されており、社会の一員としてだけでなく、個人として成長することが目的とされています。

また、教育勅語では「親孝行」「友情」「忠誠」など道徳的価値が明確に示されていますが、現代教育では価値観の押し付けを避ける傾向にあります。

代わりに、子どもが自分で考え、判断できる力を育てることに重きが置かれています。

評価方法にも違いがあります。

教育勅語の時代には、道徳的行動が絶対的な基準として重視されていましたが、現代では知識・技能・思考力・表現力など、幅広い能力が総合的に評価されます。

このように、教育勅語と現代教育は、目指す方向も、教え方も、大きく異なっています。

歴史的背景を理解しながら、今の教育がどのような価値観のもとにあるかを考えることが大切です。

政治家が教育勅語に言及する理由

近年、一部の政治家が教育勅語に言及する場面が見られます。

その背景には、「伝統的な価値観の再評価」や「道徳教育の再構築」への関心があると考えられます。

まず、教育勅語には親孝行、努力、友情、公共心といった、誰にとっても好ましいと感じられる徳目が含まれています。

このような価値観が薄れてきた現代社会において、「もう一度基本的な道徳を見直すべきだ」という声が一部に存在しています。

そうした考えを支持する政治家が、教育勅語を再評価する発言をすることがあります。

また、近年では教育現場でのいじめやモラルの低下が問題視される中、道徳教育を強化しようという流れもあります。

この中で、教育勅語の内容が「手本になるのではないか」として取り上げられることもあるのです。

ただし、政治家の発言には慎重さが求められます。

教育勅語には、国家への忠誠や天皇中心の価値観など、現代の憲法と相容れない部分も含まれています。

そのため、安易に「復活」や「活用」を主張すると、歴史的な背景や人権の観点から強い反発を招くことがあります。

教育勅語に言及する政治家の発言は、道徳の再評価を促す意図もありますが、一方で、戦前回帰と受け取られるリスクもあるため、発言内容には慎重な配慮が求められるといえるでしょう。

賛成派と反対派の意見をざっくり紹介

教育勅語をめぐる議論には、賛成派と反対派の意見がはっきりと分かれています。

ここではそれぞれの立場の主な意見を紹介します。

賛成派の主張は、教育勅語に書かれている徳目が現代にも通用するという点です。

親孝行、礼儀、勤勉、他人への思いやりなどは、今の子どもたちにも必要な価値観であり、教育勅語はそれを明確に伝えているという意見があります。

また、道徳教育の基準が曖昧になっている現代において、教育勅語は具体的な指針として役立つという声も少なくありません。

一方、反対派は、教育勅語が持つ「国家主義的な思想」に警戒感を示しています。

特に、戦前の日本で教育勅語が戦争協力の道具として使われた歴史があるため、同じような思想を再び広めることへの懸念が根強いのです。

また、教育勅語にある価値観が多様性を認めず、個人の自由や人権と相容れないという指摘もあります。

このように、教育勅語に対する意見は「道徳の再評価」と「歴史的反省」のどちらを重視するかによって分かれる傾向があります。

どちらの立場にも一定の根拠があるため、単に「良い」「悪い」と判断するのではなく、時代背景や現代社会の価値観を踏まえた議論が必要とされています。

教育勅語を簡単に理解するための総括

教育勅語についての情報をやさしくまとめてみました。

初めて学ぶ方にもわかりやすいよう、重要なポイントを箇条書きで整理しています。

流れを追うだけで、教育勅語の全体像が自然とつかめるようになっています。

- 教育勅語とは、明治時代に天皇の名で発布された道徳的な教えの文書です。

- 一言でいえば、「国民がどう生きるべきか」を示した国家主導の道徳指針です。

- 教育勅語は1890年に発布され、学校などで毎朝読み上げられていました。

- 目的は「忠誠心と道徳心を備えた良き国民」を育てることでした。

- 内容は、親孝行・兄弟仲良く・夫婦の和・友人との信頼など、日常生活の徳目が中心です。

- 同時に、「天皇への忠誠」「国のために尽くす心」も強く求められていました。

- 教育勅語の形式は、天皇が国民に直接語りかけるような形をとっています。

- 明治時代の近代化と混乱の中で、国民統合の手段として作られた背景があります。

- 現代語訳にすると、「家族を大事にし、勉強し、困った人を助けよう」といった教えになります。

- メリットとしては、基本的な道徳の考え方を整理して示している点が評価されます。

- 一方で、国家への従属を強調する記述は、現代の自由や人権と矛盾するとの指摘もあります。

- 戦後はその国家主義的な性格が問題視され、1948年に国会で正式に廃止されました。

- 現代教育は個人の尊重や多様性を重視し、教育勅語とは異なる方向を目指しています。

- 一部の政治家は道徳教育の参考として教育勅語を見直そうとしていますが、賛否は分かれています。

- 評価する意見もあれば、「歴史の反省が必要」として批判的な声も根強くあります。

このように、教育勅語には多面的な側面があり、その背景や影響を理解することがとても大切です。

単なる道徳文書としてではなく、時代と深く結びついた歴史的な意味を持っていたことがわかります。

関連記事

参考サイト

コメント