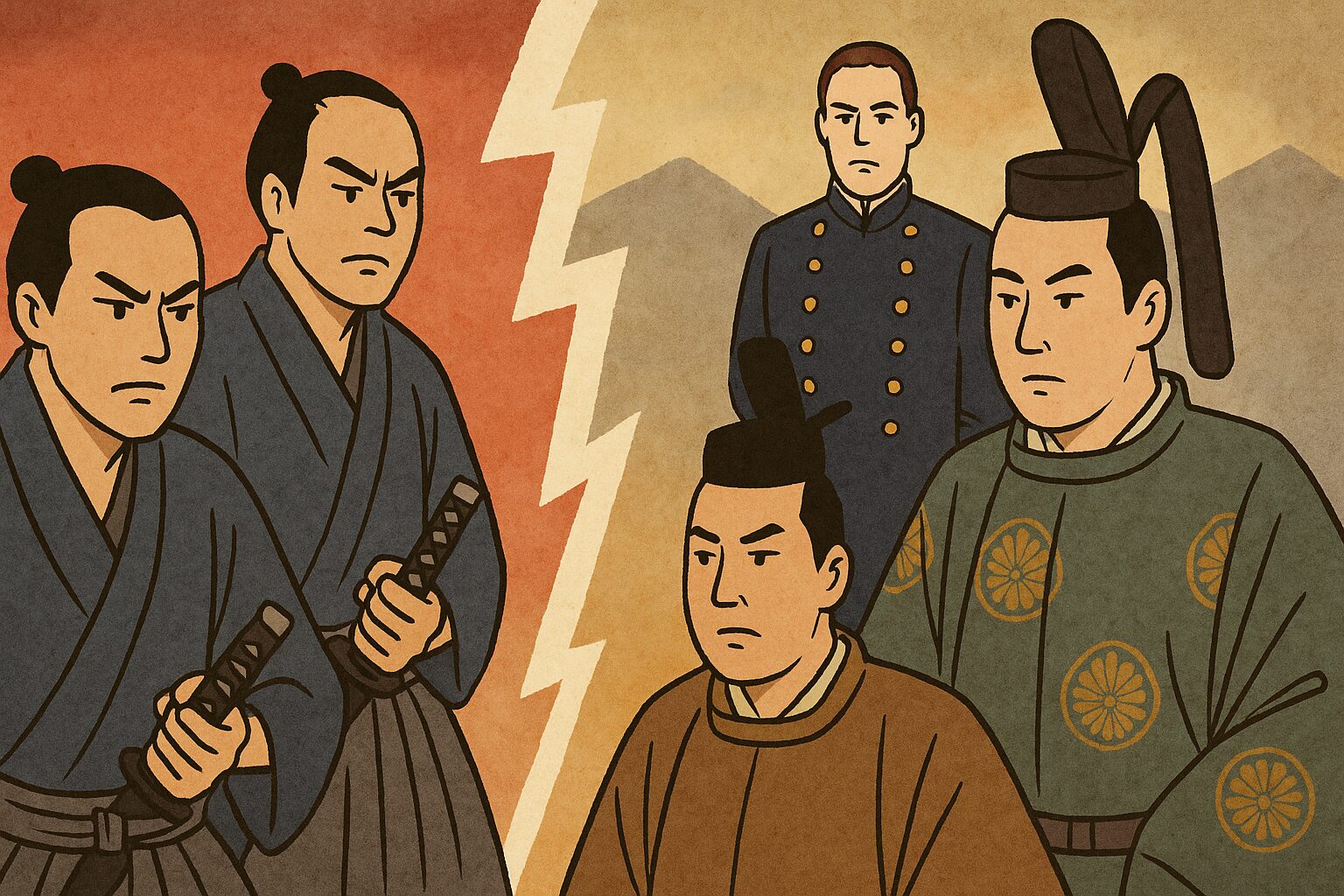

幕末の歴史を学ぶ中で、多くの人がつまずくのが「公武合体」と「尊王攘夷」の関係です。

とくに公武合体と尊王攘夷がなぜ対立したのか、両者の違いや目的を知りたいと感じているのではないでしょうか。

この時代の政治思想は複雑に見えますが、背景や立場を押さえれば意外とわかりやすく理解できます。

この記事では、公武合体と尊王攘夷の対立が深まっていった歴史的な経緯を丁寧に紐解きながら、両者の違いやそれぞれの目的を明確にしていきます。

また、「公武合体は誰が推進したのか」「薩摩藩は公武合体をなぜ支持したのか」といった具体的なテーマにも触れ、時代の流れの中で公武合体が失敗したのはなぜかを考察します。

初めて幕末史に触れる方でも読み進めやすいように構成していますので、ぜひ最後までご覧ください。

- 公武合体と尊王攘夷の思想や目的の違い

- 両者が対立するに至った歴史的背景

- 公武合体を推進・支持した人物や藩の意図

- 公武合体の失敗が倒幕と明治維新に与えた影響

公武合体と尊王攘夷はなぜ対立したのか?

- 尊王攘夷と公武合体の違いをわかりやすく解説

- 公武合体と尊王攘夷の目的の違い

- 公武合体は誰が推進したのか?代表的人物

- 薩摩藩は公武合体をなぜ支持したのか

- 公武合体の失敗はなぜ起きたのか

尊王攘夷と公武合体の違いをわかりやすく解説

尊王攘夷と公武合体は、どちらも幕末の混乱した時代に生まれた政治思想ですが、その方向性や手段は大きく異なります。

簡単に言えば、尊王攘夷は「天皇を中心にして外国勢力を排除する思想」であり、公武合体は「幕府と朝廷が協力して国内体制を維持しようとする政策」でした。

尊王攘夷の考え方は、江戸時代後期の水戸学にルーツがあります。

特に藤田東湖や会沢正志斎らが提唱した「後期水戸学」では、天皇の権威を絶対視し、外国を「夷狄(いてき)」として排除すべき存在と捉えていました。

この思想は、黒船来航後の動揺の中で全国の下級武士や一部の公家の間に広まり、やがて過激な攘夷運動へとつながっていきます。

一方、公武合体は、幕府の権威が揺らぐ中で、朝廷の権威を利用することで幕政を安定させようとするものでした。

特に将軍徳川家茂と孝明天皇の妹・和宮との結婚(和宮降嫁)は、公武合体の象徴的な出来事とされています。

公武合体は表向き「朝廷と幕府の協調」を掲げていましたが、実際には幕府が朝廷の権威を使って自己の立場を補強しようとした面が強く見られます。

このように、尊王攘夷と公武合体はともに「天皇を重んじる」という点で共通しているように見えますが、目指す政治体制も手段もまったく異なります。

尊王攘夷は既存の幕藩体制を否定する方向に進んだのに対し、公武合体はあくまでもその体制の延命を目指すものでした。

ここが、両者を見分ける大きなポイントになります。

公武合体と尊王攘夷の目的の違い

公武合体と尊王攘夷は、どちらも幕末の政治的危機に対応しようとした思想ですが、それぞれが持っていた目的には明確な違いがあります。

表面的には「国の安定」を目指しているように見えますが、実際には正反対の方向を目指していました。

まず、公武合体の目的は、幕府の権威を回復させることでした。

ペリー来航や不平等条約の締結によって幕府の信頼が失われる中、幕府は朝廷との結びつきを強めることで再び政権の正統性をアピールしようとしました。

つまり、公武合体は「現体制の補強策」だったのです。

幕府と朝廷が手を組めば、対外的な圧力にも対抗できるという理屈で、国内の動揺を抑えようとした側面がありました。

これに対して、尊王攘夷の目的は、幕府を排除し、天皇を中心とする新たな政治体制をつくることでした。

彼らは幕府が外国と結んだ条約を「天皇を無視した裏切り行為」とみなしており、幕府の存在そのものに強い疑問を抱いていました。

攘夷、つまり外国排斥を行うことで、天皇中心の純粋な日本を取り戻すという思想が、尊王攘夷派の原動力になっていたのです。

このように、同じ「国のため」という旗印を掲げながらも、公武合体は現体制の存続と改革を意図していたのに対し、尊王攘夷は体制そのものを根本から変えようとする革命的な意図を持っていました。

したがって、この二つの思想は対立せざるを得なかったのです。

目的の違いが、やがて武力衝突へと発展していく背景には、こうした根本的なズレがあったことを理解しておく必要があります。

公武合体は誰が推進したのか?代表的人物

公武合体を実際に推し進めたのは、幕府側の要人と一部の有力藩主、そして朝廷側の公家たちでした。

中でも特に重要な役割を果たしたのが、幕府の老中・安藤信正、薩摩藩の島津久光、そして公家の岩倉具視です。

安藤信正は、井伊直弼の後を継いで老中首座に就任した人物で、公武合体政策の中核を担いました。

彼が推進した最も象徴的な出来事が、孝明天皇の妹である和宮を将軍・徳川家茂の正室として迎え入れる「和宮降嫁」です。

これは表向きは天皇家との絆を深めるものでしたが、実際には幕府の威信回復を狙った政略結婚でした。

この降嫁は、結果的に尊王攘夷派から強い反発を受け、安藤自身が坂下門外の変で襲撃される原因にもなりました。

次に挙げられるのが、薩摩藩の実力者・島津久光です。

彼は藩主ではありませんでしたが、事実上の指導者として幕府に対して積極的な政治改革を求めました。

久光は「文久の改革」を実現させ、一橋派の復権に貢献しつつ、朝廷と幕府の橋渡し役として公武合体を後押ししました。

しかし、やがて幕府の限界を感じ取り、倒幕路線に転じることになります。

さらに、公家の岩倉具視も重要な人物です。

当初は公武合体を支持していた岩倉ですが、孝明天皇の意向を踏まえて和宮降嫁を勧めた張本人の一人でもあります。

のちに彼は倒幕派へと転じ、明治政府の形成に大きく関わることになります。

このように、公武合体を進めた人物たちは、当初は幕府と朝廷の協調を通じて日本の再建を目指していましたが、次第にその限界に気づき、倒幕や新体制構築へと路線を変更していきました。

公武合体が一時的な延命策に過ぎなかったことは、これらの人物の後の動きからも明らかです。

薩摩藩は公武合体をなぜ支持したのか

薩摩藩が公武合体を支持した背景には、自藩の発言力を高める戦略と、国内の混乱を鎮めるための現実的な判断がありました。

外様大名である薩摩藩は、これまで幕府の中枢からは距離を置かれてきましたが、幕末の政局変動の中で影響力を拡大する絶好の機会を迎えたのです。

この動きの中心人物が、藩主・島津茂久の父であり実権を握っていた島津久光です。

久光は、尊王思想を一定程度受け入れつつも、急進的な倒幕には否定的でした。

彼はむしろ、幕府と朝廷が手を組むことで安定した政治体制を築き、外国との対応や国内改革を進めることが現実的だと考えていました。

その実践として、久光は1862年に自ら兵を率いて上洛し、朝廷と幕府の間を取り持つ形で「文久の改革」を主導しました。

この改革により、一橋慶喜が将軍後見職に、松平慶永が政事総裁職に就くなど、幕政改革が一時的に進展します。

また、久光は尊王攘夷派の急進的な行動に対しても警戒心を持ち、自藩内の過激派を粛清した「寺田屋騒動」からもわかるように、公武合体の安定志向を重視していたことがうかがえます。

ただし、公武合体への支持は薩摩藩の最終的な立場ではありませんでした。

幕府が改革に消極的であることが明らかになると、久光自身もその限界を感じ取ります。

そして、長州藩と手を結ぶ「薩長同盟」へと踏み出し、武力倒幕の道を選ぶようになります。

このように、薩摩藩が公武合体を支持したのは、あくまで当時の政治状況に対する現実的な判断であり、絶対的な信念ではなかったのです。

状況に応じて柔軟に立場を変えた薩摩藩の姿勢は、幕末の複雑な政治判断を象徴していると言えるでしょう。

公武合体の失敗はなぜ起きたのか

公武合体が失敗に終わったのは、理想と現実のギャップがあまりにも大きかったためです。

幕府と朝廷が協力するという構想は一見安定的に見えましたが、実際には多くの矛盾と対立を内包していました。

特に、幕府の外交対応や朝廷の立ち位置、そして尊王攘夷派の急進的な行動が、制度としての公武合体を機能不全に陥らせていきました。

一つ目の問題は、幕府の外交政策が一貫性を欠いていた点にあります。

幕府は開国を選択し、欧米諸国と次々に条約を結びました。

しかし、これは天皇の勅許なしに行われたため、朝廷からの強い反発を招きます。

孝明天皇は攘夷を望んでいたため、幕府の対応は「天皇を無視した行為」として受け止められ、尊王攘夷派の怒りを煽ることになりました。

さらに、和宮降嫁など象徴的な施策も、尊王攘夷派からは「朝廷が幕府に取り込まれた」と見なされ、政治的な緊張を高める結果となります。

これにより、公武合体が掲げる「協調と安定」は理想論に過ぎず、現実の政局はますます不安定化しました。

坂下門外の変や八月十八日の政変といった事件が続発し、尊王攘夷派との衝突が深まる中で、公武合体の理念は失速していきます。

また、幕府内部にも問題がありました。

公武合体を支持する藩(福井、薩摩、土佐など)と、幕府中心で進めようとする保守派との間で意見がまとまらず、参預会議や四侯会議といった取り組みも短期間で瓦解しました。

幕府自体に強力なリーダーシップが存在しなかったことも、失敗を招いた大きな要因です。

こうした内外の矛盾が複雑に絡み合い、公武合体は「言葉だけの構想」に終わってしまいます。

むしろその失敗が、倒幕という新たな流れを加速させる結果となったのです。

公武合体は、時代の転換期に現れた過渡的な政策としての役割を果たしましたが、それ以上の展望を持てなかったことが最終的な挫折の原因だと言えるでしょう。

公武合体と尊王攘夷はなぜ対立が深まったのか?

- 和宮降嫁が尊王攘夷派を刺激した理由

- 坂下門外の変と政治混乱の背景

- 八月十八日の政変とは何だったのか

- 禁門の変で見えた対立の決定的構図

- 薩長同盟で倒幕へと向かった理由

- 公武合体が倒幕を加速させた過程

- 対立が明治維新へ与えた影響とは

和宮降嫁が尊王攘夷派を刺激した理由

和宮降嫁(かずのみやこうか)は、孝明天皇の妹・和宮親子内親王が将軍・徳川家茂の正室として江戸に降った出来事を指します。

一見、朝廷と幕府の関係強化を象徴する慶事のように見えますが、当時の政治情勢を踏まえると、尊王攘夷派にとっては許しがたい事態でもありました。

その理由は、思想的な反発と政治的な不信が複雑に絡んでいたからです。

この結婚は1862年に実現しますが、幕府にとっては「公武合体」の象徴的な施策として位置づけられていました。

すでに幕府の権威が低下し、開国政策への不満が高まる中、朝廷の権威を利用して幕府の正統性を回復しようとしたのです。

孝明天皇は当初、和宮の婚約者である有栖川宮熾仁親王との関係などを理由に難色を示していましたが、岩倉具視の説得により、最終的には攘夷実行を条件に勅許を出しました。

しかし、尊王攘夷派にとっては「天皇の妹を幕府に嫁がせる」という行為そのものが、朝廷の独立性を損ねる行為だと映りました。

とくに長州藩などの急進的な尊攘派からは、幕府が天皇家を取り込もうとしているという疑念が強く持たれました。

このような感情が、のちの坂下門外の変や八月十八日の政変といった事件につながっていくのです。

また、和宮自身が結婚に乗り気ではなかったという背景も、尊王攘夷派の反発を後押ししました。

本人の意思を無視して政略結婚が強行されたことで、幕府が朝廷に対して圧力をかけたとの見方が広まり、公家層の中にも不満が噴出しました。

このように、和宮降嫁は単なる婚姻ではなく、時代の大きな政治構造の中で極めて象徴的な意味を持っていました。

尊王攘夷派が過激化していった背景には、こうした「見せかけの協調」に対する強い反発があったのです。

坂下門外の変と政治混乱の背景

坂下門外の変は、1862年に起きた政治的暗殺事件であり、幕末の政局をさらに混乱へと導く重大な転機となりました。

この事件では、公武合体を強く推進していた幕府の老中・安藤信正が、登城途中に水戸藩士らに襲撃され、重傷を負います。

この事件の背景には、和宮降嫁を巡る政争と、尊王攘夷派の不満が深く関わっていました。

当時の幕府は、内外からの圧力に揺れていました。

国外では欧米諸国との不平等条約により開国を迫られ、国内では幕政への不満が高まっていたのです。

幕府はこの混乱を抑えるために朝廷の権威を借り、公武合体という形で体制の再建を図りました。

その象徴が和宮降嫁だったわけですが、これが尊王攘夷派にとっては許しがたい譲歩と見なされたのです。

とくに水戸藩内では、尊王思想が根強く、藤田東湖らの後期水戸学の影響を受けた藩士たちは「攘夷こそが国を守る道」と信じていました。

和宮降嫁は「天皇の妹を幕府に差し出す行為」として、尊王の思想と矛盾すると受け取られました。

この不満が行動として爆発したのが、坂下門外の変だったのです。

安藤信正は、事件の影響で失脚し、公武合体政策は大きな打撃を受けます。

その結果、幕府は朝廷との関係修復に失敗し、さらに国内の尊王攘夷派が力をつけることになります。

加えて、この事件をきっかけに政治暗殺やテロ行為が頻発するようになり、幕末の政治は「暴力による主張」が常態化していきました。

このように坂下門外の変は、一人の政治家の襲撃にとどまらず、幕府の方針に対する反発が顕在化した象徴的な事件でした。

その後の政変や倒幕運動の起点となった意味でも、幕末史において重要な位置を占めています。

八月十八日の政変とは何だったのか

八月十八日の政変とは、1863年に起きた京都政界の大転換であり、尊王攘夷派が政治の中枢から排除された出来事です。

この政変によって、公武合体派が京都の主導権を取り戻し、幕府の政治的影響力が一時的に回復しましたが、同時にその後の激しい武力衝突への導火線ともなりました。

このとき京都では、尊王攘夷派の長州藩と急進派公家が大きな力を持っていました。

孝明天皇の攘夷支持を背景に、長州藩は天皇の行幸を計画したり、神武天皇陵を参拝したりと、「天皇を動かす」ことで政治の正当性をアピールし始めていたのです。

しかし、その行動は次第に過激化し、外国船への砲撃や急進的な攘夷運動が内外に混乱を広げる結果となりました。

これに対して動いたのが、薩摩藩と会津藩を中心とする公武合体派です。

彼らは尊王の姿勢を保ちつつも、過激な攘夷には慎重で、外交的にも現実的な対応を模索していました。

尊王攘夷派が天皇の名を使って政治を動かそうとすることに危機感を抱いた薩摩と会津は、孝明天皇の許可を得た上で、尊王攘夷派の公家や長州藩の勢力を京都から一掃しました。

この政変によって、長州藩は「都落ち」を余儀なくされ、影響力を大きく失います。

同時に、京都では公武合体派が再び政治の中心に立ち、幕府に近い形での朝廷運営が始まります。

しかし、これはあくまで一時的な均衡に過ぎませんでした。

長州藩は屈辱を胸に秘め、やがて再起を図り、禁門の変や倒幕運動につながっていくのです。

八月十八日の政変は、政治勢力の主導権が公武合体派に移る象徴的な出来事でしたが、長州藩との対立を激化させる火種にもなりました。

この出来事を境に、幕末はさらに混沌とした時代へと進んでいくことになります。

禁門の変で見えた対立の決定的構図

禁門の変(きんもんのへん)は、1864年に起きた武力衝突であり、幕末における尊王攘夷派と公武合体派の対立が決定的になった事件です。

京都市内で長州藩と幕府・会津藩・薩摩藩が激突したこの戦いは、単なる局地的な内戦ではなく、幕府体制とその対抗勢力との間に存在した深刻な構造的対立を明らかにしました。

もともと長州藩は、八月十八日の政変によって京都から排除されたことに強い屈辱を感じていました。

この政変では、薩摩藩と会津藩が主導し、尊王攘夷派の公家や長州藩の関係者を京都から追放したのです。

長州藩はこれを「政治的謀略による不当な排除」と捉え、京都での発言権を取り戻すため、軍を率いて再び京都に進軍しました。

一方で、会津・薩摩を中心とする幕府側は、長州藩の行動を反乱とみなし、武力で徹底的に制圧する方針を固めます。

この時点で、単なる思想や政策の違いではなく、「誰が政権を握るのか」という権力闘争に発展していたのです。

禁門の変は、武士階級内の対話や妥協ではもはや解決できない深い溝が生まれていたことを、全国に知らしめる結果となりました。

戦いは京都の御所周辺で展開され、長州藩は最終的に敗北。

多くの死傷者を出し、京都での影響力を完全に失います。

この敗北は長州藩にとって大きな打撃でしたが、同時に彼らの立場を明確にするきっかけにもなりました。

つまり、「幕府との協調は不可能」という現実を突きつけられたのです。

この事件によって、公武合体の枠組みはもはや機能しないことがはっきりと示されました。

そして、尊王攘夷派の中でも特に長州藩は、以後「武力による倒幕」という道を明確に選び取るようになります。

禁門の変は、言ってしまえば「最後の対話のチャンス」が失われた瞬間であり、その後の倒幕運動を加速させる大きな転機となりました。

薩長同盟で倒幕へと向かった理由

薩長同盟(さっちょうどうめい)は、1866年に成立した歴史的な同盟関係であり、幕末の政局に決定的な転換をもたらしました。

もともと敵対していた薩摩藩と長州藩が手を結ぶことで、幕府に対抗する新たな軸が生まれ、日本は明治維新という大改革へと突き進んでいくことになります。

この同盟が成立するまで、両藩は長らく対立関係にありました。

八月十八日の政変や禁門の変では、薩摩藩は公武合体派として長州藩と戦う立場にありました。

しかし、その後の情勢変化が両者を歩み寄らせることになります。

特に幕府の硬直化と、一橋慶喜(のちの徳川慶喜)による政治の独占が顕著になるにつれ、薩摩藩内でも「幕府と組んでも変革は望めない」と考える声が強まっていきました。

また、長州藩は禁門の変で敗北し、一時的に孤立していましたが、外国との戦い(四国艦隊下関砲撃事件)を経て攘夷から開国路線へと方針を転換します。

この現実主義的な姿勢の変化が、薩摩藩にとっても協力可能な相手として映るようになったのです。

幕府を打倒し、新しい政治体制を構築するには、もはや薩摩と長州が対立している場合ではないという共通認識が形成されました。

同盟の仲介役を果たしたのが坂本龍馬や中岡慎太郎らの土佐藩士たちでした。

彼らは水面下で両藩の代表者を引き合わせ、非公開の交渉を重ねて信頼関係を築いていきました。

その結果、表立った盟約文書は存在しないながらも、事実上の軍事協力と政治方針の一致が確認され、薩長同盟が成立します。

この同盟の意義は、単に「二つの大藩が手を組んだ」というだけではありません。

それまで対立していた価値観――公武合体と尊王攘夷、あるいは開国と攘夷――が融合し、新しい時代に向けた柔軟な政治思想が生まれたことにあります。

これにより倒幕運動は一気に現実味を帯び、翌年には徳川慶喜による大政奉還、さらには鳥羽・伏見の戦いへと一連の流れが続いていくのです。

こうして見ていくと、薩長同盟は単なる軍事連携ではなく、幕末という激動の時代において「変革の起点」となる歴史的なターニングポイントだったといえるでしょう。

公武合体が倒幕を加速させた過程

公武合体は、本来「幕府と朝廷が協力して政治の安定を目指す」という建前で進められた政策でした。

しかし、その実態は「幕府が朝廷の権威を利用して体制の延命を図る策」であり、結果的には多くの反発を招き、むしろ倒幕運動を加速させる要因となっていきました。

特に象徴的だったのが、孝明天皇の妹である和宮を将軍・徳川家茂に嫁がせた「和宮降嫁」です。

これは朝廷と幕府の結びつきを強調する大きな政治イベントでしたが、尊王攘夷派からは「朝廷が幕府に取り込まれた」として強く反発されました。

この結婚に反発した水戸藩士らによる坂下門外の変など、暴力事件が相次ぐ中で、公武合体政策はかえって尊王攘夷派の敵意を煽ることになったのです。

また、幕府内でも開国派と攘夷派が対立し、公武合体を主導する側の意見が一枚岩ではありませんでした。

安藤信正や島津久光らが進めた文久の改革も、思うように成果を上げられず、幕府の求心力低下が浮き彫りになります。

さらに、八月十八日の政変や禁門の変を経て、尊王攘夷派と公武合体派の対立は武力衝突にまで発展。

長州藩は京都から排除され、政治の舞台から一時退くことになりました。

ところが、この排除が裏目に出ました。

長州藩は敗北の屈辱から、薩摩藩との接近を図り、ついに薩長同盟が成立。

この連携により、幕府に対抗しうる巨大な政治勢力が誕生します。

皮肉なことに、公武合体が長州藩を敵に回し、倒幕派の団結を促したともいえるのです。

さらに、幕府自身が朝廷と協調しているという名目を掲げながら、その一方で強硬な外交政策や保守的な姿勢を崩さなかったことも、世論の支持を失う原因となりました。

開国と攘夷の間で揺れる中、どちらの勢力からも信頼されなくなり、最終的には徳川慶喜の大政奉還によって、幕府は政権を朝廷に返上するに至ります。

こうして見ると、公武合体は幕府の延命策であったにもかかわらず、その矛盾や曖昧さが尊王攘夷派の過激化、倒幕派の結束、そして幕府の孤立を招いた形となり、結果として倒幕の引き金を引くことになったのです。

対立が明治維新へ与えた影響とは

幕末における尊王攘夷派と公武合体派の対立は、単なる思想上の違いにとどまらず、日本の政治体制そのものを揺るがす大きな変革を導きました。

この対立が激化した結果、最終的に明治維新という一大転換期を迎えることになります。

つまり、江戸幕府という260年にわたる封建体制が終わり、天皇を中心とした近代国家への道が開かれたのです。

両者の対立がここまで激しくなった背景には、それぞれの政治的立場の根本的な違いがありました。

公武合体派は、幕府を中心とした体制を存続させつつ、朝廷の権威を借りて改革を行おうとする「延命型」の改革路線でした。

一方、尊王攘夷派は、幕府の存在そのものを否定し、天皇を中心とする新しい国家体制の実現を目指す「変革型」の思想を持っていました。

このような対立は、事件や戦争を通して次第にエスカレートしていきます。

坂下門外の変、八月十八日の政変、禁門の変といった一連の事件は、両派の溝がもはや修復不可能なほど深まったことを示しています。

そして、薩長同盟の成立により、尊王攘夷派は武力を持って幕府に対抗する現実的な力を得ることになります。

こうして形成された倒幕勢力は、最終的に徳川慶喜の大政奉還、さらには鳥羽・伏見の戦いを経て、旧幕府を完全に排除。

1868年、明治新政府が誕生します。

この新政府は、明治天皇を頂点とした中央集権国家を目指し、封建制度を廃止。

近代憲法や教育制度の導入、西洋技術の積極的な導入など、次々に改革を進めていきました。

ただし、この変革は一夜にして成し遂げられたわけではありません。

むしろ、対立を経たからこそ、それぞれの思想が洗練され、「古いものを壊して新しいものを築く」という覚悟が社会全体に浸透していったのです。

対立の中から得られた教訓が、維新のスピードと実効性を高めたとも言えるでしょう。

このように、尊王攘夷と公武合体の対立は、日本史における単なる政争ではなく、国の形を根本から作り直すための準備期間だったとも言えます。

そして、両者のせめぎ合いがなければ、近代国家・日本の誕生はなかったかもしれません。

公武合体と尊王攘夷はなぜ対立に至ったのかを総括

最後に記事のポイントをまとめます。

- 尊王攘夷は天皇中心の排外主義、公武合体は幕府と朝廷の協調を目指した思想

- 両者は「天皇重視」という点で共通するが、体制に対する立場が根本的に異なる

- 尊王攘夷は幕府を打倒し天皇親政を目指したが、公武合体は幕府体制の延命を図った

- 公武合体の象徴である和宮降嫁が尊王攘夷派の反発を招いた

- 公武合体は幕府の正統性回復を目的とした現実的政策であった

- 尊王攘夷派は外国との条約締結を「天皇無視」として激しく非難した

- 島津久光は一時期公武合体を支持したが、のちに倒幕へと路線を変更した

- 公武合体を進めた安藤信正は坂下門外の変で襲撃され政策が失速した

- 幕府の外交対応が朝廷の意向と矛盾し、対立を深めた要因となった

- 八月十八日の政変で尊王攘夷派は京都から排除され緊張が高まった

- 禁門の変で武力衝突が起こり、協調路線が完全に破綻した

- 長州藩の排除が結果的に薩長同盟の成立を促した

- 薩長同盟の形成により倒幕勢力が結束し、幕府体制を圧倒した

- 公武合体の曖昧な姿勢が両派からの不信を招き、支持を失った

- 対立の激化が結果的に明治維新という抜本的改革を引き起こした

コメント