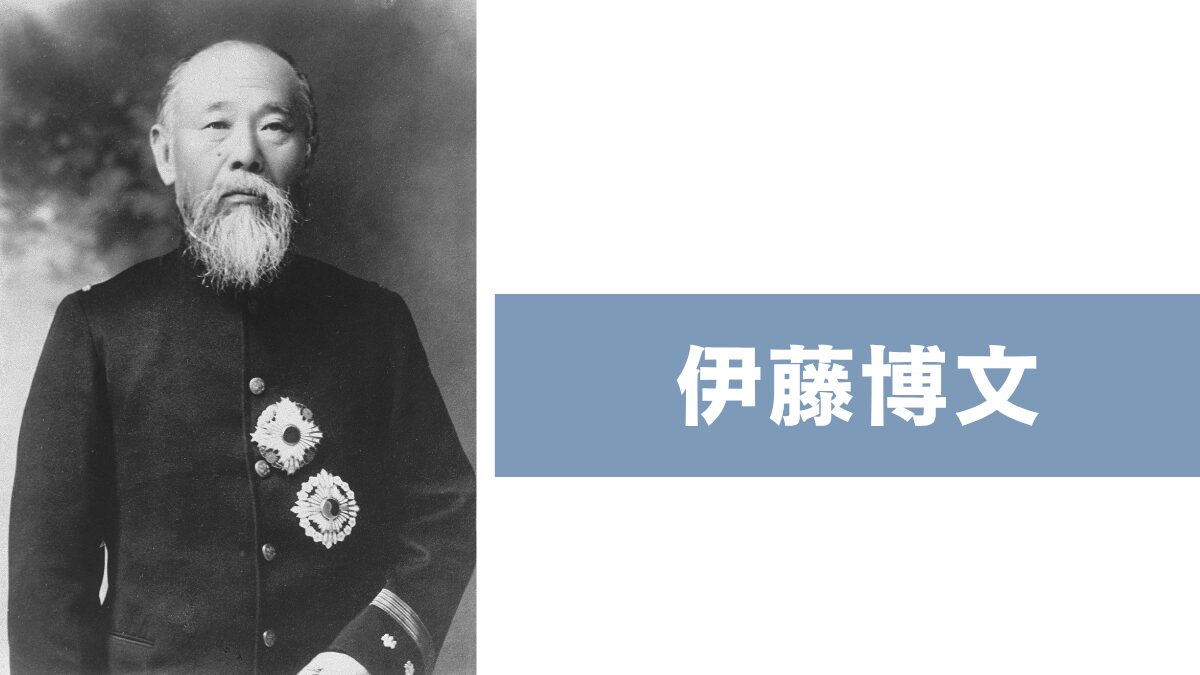

「伊藤博文は何をした人なの?」

そう疑問に思ったことはありませんか?

教科書や資料ではよく名前が出てくるものの、実際に何をしたのか、どんな人だったのかは、意外とピンとこない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、日本で最初の総理大臣になった理由から始まり、彼の政治家としての功績や、意外な一面が垣間見える面白いエピソードまで、やさしく丁寧にご紹介します。

もちろん、彼がどんな最期を迎えたのかという死因についても、歴史背景を踏まえて詳しく解説しています。

さらに、歴史に詳しくない方でも安心して読めるように、伊藤博文が何をした人かを簡単にまとめたポイント解説もご用意しました。

「難しい言葉が苦手」「時間がないけど要点だけ知りたい」という方にもぴったりの内容です。

この記事を読み終えるころには、伊藤博文のことがしっかり頭に入り、学校の試験や会話の中でも自信をもって説明できるようになるはずです。

それでは、明治の国づくりに深く関わった伊藤博文の人物像に迫っていきましょう。

- 日本初の総理大臣になった理由と背景

- 明治維新後の政治で果たした役割

- 大日本帝国憲法の制定などの主な功績

- 死因や面白いエピソードなど人物像の理解

伊藤博文は何をした人か簡単に解説

- 日本初の総理大臣になった理由とは

- 明治維新後の政治で果たした役割

- 大日本帝国憲法の制定に関わった

- 他の明治の偉人との違いと関係

- 伊藤博文の主な功績を要点で整理

日本初の総理大臣になった理由とは

伊藤博文が日本で最初の内閣総理大臣に任命された背景には、時代の流れと彼自身の優れた政治的手腕が深く関係しています。

明治時代は、それまでの武士を中心とした江戸幕府の仕組みから、天皇を中心に近代的な国家体制を築こうとする大転換期でした。

その中で、政府の中心となる「内閣制度」を整える必要があり、近代国家の指導者にふさわしい人物が求められていました。

伊藤博文は、若い頃から西洋諸国の政治や制度に関心を持ち、実際にイギリスなどで国の仕組みを学んでいます。

とくに、憲法や議会のあり方、内閣制度について詳しく理解していた点が、他の政治家とは大きく異なる点でした。

また、彼は薩長土肥と呼ばれる有力な出身藩の一つ、長州藩の出身であり、明治政府内でも影響力を持っていた人物です。

そのため、彼に対しての信頼や期待が厚かったという側面もあります。

こうした知識と実績に加え、伊藤は人との調整能力にも優れており、意見の異なる政治家たちの間でバランスを取るのが得意でした。

明治天皇からの信頼も篤く、政府内のさまざまな意見をまとめていくリーダーとして適任だったことが、初代総理大臣に選ばれた理由の一つです。

つまり、伊藤博文は知識・実力・信頼を兼ね備えていたからこそ、日本初の内閣制度が始まると同時に、そのトップに立つことになったのです。

これは単なる名誉職ではなく、当時の日本が近代国家として歩み出すための、大きな一歩でした。

明治維新後の政治で果たした役割

明治維新の後、日本はそれまでの封建制度を廃止し、新しい政治体制を築く必要がありました。

このとき、伊藤博文は政府の中心人物として、新たな国づくりに重要な役割を果たしました。

彼の役割は単に大臣として働くだけではなく、国の基本的なルールや仕組みを考え、形にしていくことでした。

まず、伊藤は「版籍奉還」や「廃藩置県」といった改革に関わりました。

これらは、各藩(今でいう都道府県のようなもの)の力を中央政府に集めるための大きな転換です。

この改革によって、日本はようやく「国」として一つにまとまりました。

さらに、彼は外国の制度を取り入れながら、日本に合う形で政治を整えていきました。

そのために自ら欧米を視察し、実際にドイツなどの制度を研究しています。

その知識を生かして、新しい法律制度を作り、中央集権体制を強めることで、国全体の統一を図りました。

また、伊藤は教育制度や軍の近代化にも関わっており、単に政治家というだけでなく、日本の近代国家としての基礎づくりに幅広く関与しています。

これらの取り組みは、今の日本の社会の土台とも言える重要な部分です。

このように、明治維新後の混乱した時期に、伊藤博文は指導者としての手腕を発揮し、日本を近代国家へと導く大きな柱となっていたのです。

大日本帝国憲法の制定に関わった

伊藤博文は、日本で初めての近代憲法である「大日本帝国憲法」の制定に深く関わったことで知られています。

この憲法は1889年に発布され、明治政府が法に基づいて統治を進めるための重要な土台となりました。

それまでの日本には、成文の憲法が存在せず、政治のルールが曖昧なままでした。

そこで伊藤は、法治国家としての基本を作るために、自ら先頭に立って憲法の設計に取り組んだのです。

この憲法づくりにあたって、伊藤はドイツの「プロイセン憲法」をモデルにしました。

その理由は、天皇の権威を保ちつつ、近代的な政府を運営できるバランスが取れていたからです。

伊藤は実際に欧州へ視察に行き、現地の憲法学者からも直接意見を聞いて、日本に適した形を模索しました。

憲法草案の作成は長期間にわたり、国内でもさまざまな意見が交わされました。

伊藤は、天皇を「国家元首」としつつも、内閣や議会の役割を明確に定めることで、権力が偏らないよう工夫を凝らしました。

この憲法は、後に第二次世界大戦後の日本国憲法に変わるまで、約50年以上にわたって日本の政治の基本となっていたのです。

伊藤博文の憲法制定への関与は、単に法律を作ったというだけでなく、日本が「近代国家」として国際社会に認められるための第一歩でもありました。

今の日本の政治の仕組みにもつながる重要な仕事だったと言えるでしょう。

他の明治の偉人との違いと関係

明治時代には、西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允といった多くの偉人が活躍しました。

その中で伊藤博文がどのような位置づけにあったのか、そして他の人物とどのような違いや関係があったのかを知ることは、彼の役割を理解するうえで非常に重要です。

まず、大久保利通や西郷隆盛といった人物は、明治維新の実行力において大きな影響力を持っていました。

特に大久保は、改革を強力に推し進めるリーダーとして知られています。

一方で、西郷は庶民思いの精神を持ちつつも、武力を背景にした動きが目立ち、最終的には西南戦争で命を落としました。

これに対して伊藤博文は、行動力よりも調整力と制度設計に長けた人物です。

たとえば、大久保利通が暗殺された後も、政治の中心で安定を保つために冷静に立ち回り、国内外の制度を学びながら法整備を進めていきました。

彼は直接的な戦争や争いを避け、代わりに国の仕組みを作るという方向で日本を支えていきます。

また、伊藤は木戸孝允と同じく長州藩出身であり、薩摩藩出身の西郷・大久保とは、出身地が異なります。

この藩閥政治の時代には、出身地によるグループ意識が強かったため、派閥間のバランスを取ることも重要な政治的要素でした。

伊藤はその中で、薩摩出身者とも協力関係を築きつつ、調整役としてのポジションを確立していきました。

このように、他の偉人が革命や軍事を中心に動いたのに対し、伊藤博文は「制度の創造」と「調和の政治」に重きを置いたことが最大の違いです。

それぞれの役割があったからこそ、明治維新は成功し、日本は近代国家への道を進むことができたのです。

伊藤博文の主な功績を要点で整理

伊藤博文の功績は、どれも日本の近代化にとって欠かせないものであり、幅広い分野に及びます。

ここでは、その中でも特に重要なポイントを絞って整理してみましょう。

1つ目の功績は、「日本初の内閣総理大臣」に就任したことです。

これは単なる肩書きではなく、内閣制度の導入という近代国家の基盤作りに直接関与した意味を持っています。

その仕組みは今でも日本の政治の中核として機能しています。

2つ目は、「大日本帝国憲法の制定」に関わったことです。

この憲法は、当時の日本が法に基づいて政治を行う国家へと変わるための第一歩でした。

伊藤は自ら欧州を視察し、専門家の意見を取り入れながら、天皇主権を保ちつつも国家の運営が制度化されるよう設計を行いました。

3つ目は、「殖産興業や教育制度の整備」に関与した点です。

彼は特に工業の発展や学問の推進に力を入れ、明治政府の中で近代化政策を進める原動力の一人となりました。

その結果、日本は短期間で産業国家としての基盤を築くことができました。

4つ目は、「外交面での活躍」です。

不平等条約の改正交渉などでも活躍し、日本が列強の一員として国際社会に認められる土台作りに貢献しました。

これは国の信用にもつながる重要な成果です。

これらの功績は、政治・法律・教育・外交と多岐にわたっています。

つまり、伊藤博文は単なる政治家ではなく、日本という国の形をつくった「設計者」としての役割を果たした人物だったのです。

伊藤博文は何をした人か詳しく知る

- 死因や暗殺の背景をわかりやすく紹介

- 面白いエピソードで人物像を深掘り

- 政治家以外の一面と人柄について

- 名前の由来や趣味など雑学的な話

- 今の日本に残した影響とは何か

- 試験対策にも使えるまとめポイント

死因や暗殺の背景をわかりやすく紹介

伊藤博文の死因は「暗殺」であり、これは日本国内外に大きな衝撃を与えました。

事件が起きたのは1909年(明治42年)、伊藤が韓国のハルビン駅を訪問中のことです。

当時の彼は韓国統監という重要な立場にあり、朝鮮半島の統治に深く関わっていました。

暗殺を実行したのは、朝鮮の独立運動家である安重根(アン・ジュングン)という人物です。

彼は、日本が朝鮮半島に対して植民地政策を進めていたことに強く反発しており、伊藤博文を「侵略の象徴」と見なしていました。

そのため、ハルビン駅で演説のために訪れた伊藤を銃撃し、命を奪ったのです。

事件の背景には、当時の国際情勢も大きく関係しています。

日露戦争に勝利した日本は、朝鮮半島への影響力を強めていました。

その一方で、朝鮮国内では日本の統治に不満を持つ人々が増えており、独立を求める動きが高まっていたのです。

また、伊藤自身は必ずしも急進的な併合論者ではなかったとも言われています。

彼は統治には慎重な立場で、武力による押しつけには消極的だったという見方もあります。

それでも、当時の韓国人からは日本支配の中心人物と受け取られ、標的とされてしまいました。

このように、伊藤博文の死は単なる個人への恨みではなく、当時の植民地政策と民族運動が衝突した象徴的な事件でした。

歴史の中で彼が果たした役割の大きさとともに、その死もまた激動の時代を映し出すものと言えるでしょう。

面白いエピソードで人物像を深掘り

伊藤博文は真面目な政治家というイメージが強いですが、実際にはユーモアがあり、人間味のある性格だったことがさまざまなエピソードから伝わってきます。

こうした話を知ることで、教科書では伝わりにくい彼の人物像がより身近に感じられるでしょう。

例えば、伊藤博文は「いたずら好き」としても有名でした。

若い頃の彼は、同僚の靴に墨を塗って驚かせたり、宴席でこっそりいたずらを仕掛けたりすることがあったそうです。

ときには、真剣な議論の場であっても場を和ませるジョークを飛ばすことがあり、周囲から「憎めない人物」として親しまれていました。

また、外国視察中に見せたユーモアも印象的です。

ドイツのビスマルクとの面会では、緊張する場面でわざと軽い冗談を言って空気を和らげ、相手の警戒心を解くことに成功したとされています。

このような柔軟な人柄が、国際舞台でも信頼を得る助けになっていたのかもしれません。

さらに、伊藤は食べることにもこだわりを持っていました。

中でも「ふぐ」が大好物だったことはよく知られています。

彼は山口県出身ということもあり、当時禁止されていたふぐの提供を再開させるよう働きかけたとも言われています。

このことが、現在の下関がふぐ料理の名所となった背景の一つでもあります。

こうしたエピソードを通じて見えてくるのは、「偉人=堅苦しい人」というイメージを覆す、親しみやすく柔らかな人物像です。

伊藤博文はただの政治家ではなく、周囲との関係づくりや場の空気を大切にした人でもあったのです。

政治家以外の一面と人柄について

伊藤博文は日本の近代政治を作った人物として語られることが多いですが、その一方で政治以外の場面でも多彩な面を見せていました。

人としての一面を知ることで、より深く彼の魅力を理解できるようになります。

まず注目したいのは、学問への強い関心です。

伊藤は幼いころから学ぶことが好きで、長州藩の藩校「明倫館」で漢学を学びました。

やがて洋学にも興味を持つようになり、自ら進んで英語や西洋の政治制度を学びました。

彼の行動力の一つに、当時としては非常に珍しい「渡航しての実地調査」があります。

イギリスなどに渡り、現地で憲法や制度を見て学び、日本の近代化に活かしたのです。

また、家庭では家族思いの父親でもありました。

忙しい政治の仕事の合間をぬって、子どもたちに手紙を書いたり、教育に関心を持ったりする姿勢が見られます。

自宅では冗談を言って笑わせたり、家族との時間を大切にする姿も記録に残っています。

さらに、伊藤は「粋な文化人」としての側面もありました。

詩や書道をたしなみ、ときには和歌を詠むこともありました。

彼の書いた文字には味わいがあり、今でも愛好家の間で評価されています。

こうした人間味あふれる一面は、政治家としての冷静で理論的な姿とはまた違う、感情豊かで人間関係を重視する性格を表しています。

伊藤博文は、一見すると合理主義的な人物に見えるかもしれませんが、内面には優しさや親しみやすさを持った人物でもあったのです。

名前の由来や趣味など雑学的な話

伊藤博文についての雑学的な話は、彼をより親しみやすく感じさせてくれます。

歴史の偉人としてではなく、一人の人間としての側面に触れられるこうした知識は、学びに彩りを加えるきっかけにもなります。

まず「博文(ひろふみ)」という名前について。

この名前は、彼の学問好きな性格を反映してつけられたとされています。

「博」は「広く深い知識」、「文」は「文才や文化」を表す漢字です。

つまり、知識人として育ってほしいという願いが込められた名前だと考えられています。

また、伊藤は若い頃に「利助(りすけ)」という名前で呼ばれていました。

「博文」に改名したのは、政治の世界で活躍し始めた頃からです。

このように、名前ひとつ取っても彼の人生の転機や志が読み取れるのは興味深い点です。

趣味については、前述のふぐ好きに加え、「お酒好き」だったこともよく知られています。

彼は宴席で酒を飲みながら談笑するのが好きで、その場を盛り上げる話術にも長けていました。

ただし、仕事の場では一転して真面目に取り組むというギャップもあったため、多くの人から「付き合いやすいが芯の通った人物」として信頼を得ていたようです。

ほかにも、伊藤は植物を育てるのが好きだったという記録も残っています。

静かな庭を眺めながら考え事をする時間を大切にしていたと言われており、これが多忙な政治生活の中での心の安定につながっていたのかもしれません。

このように、伊藤博文の名前や趣味を通じて見ると、彼がただの「歴史の偉人」ではなく、感情豊かで趣味人な一面を持つ「一人の人間」であったことがわかります。

こうした雑学は、歴史をより身近に感じる手がかりとなるでしょう。

今の日本に残した影響とは何か

伊藤博文が明治時代に行った政治的な取り組みは、現在の日本社会にも大きな影響を与え続けています。

彼の功績は単なる一時的な政策にとどまらず、今の国の仕組みや価値観の土台を築く役割を果たしました。

もっとも大きな影響は、近代的な「憲法制度」と「内閣制度」の導入です。

伊藤博文は、ドイツ(プロイセン)の政治制度をモデルにしながら、日本独自の大日本帝国憲法を設計しました。

このときに生まれた「立法」「行政」「司法」の三権分立という考え方は、現在の日本国憲法にも引き継がれています。

国の運営を一人の権力者に任せるのではなく、複数の機関でバランスをとる仕組みは、今でも民主主義の基盤として機能しています。

また、彼が創設に関わった「内閣制度」は、今もそのままの形で残っています。

初代内閣総理大臣としての伊藤の経験は、首相にどのような権限が必要か、どこまでが責任範囲かなどを整理するきっかけとなりました。

これにより、政治の安定と透明性が保たれるようになったのです。

さらに、教育制度や官僚組織づくりにも伊藤は影響を与えています。

欧米の仕組みを取り入れつつ、能力主義の採用や制度化された公務員組織を作ることで、国の近代化を支える人材の土台を整えました。

この影響は現在の日本の行政運営にも色濃く残っています。

こうして見ていくと、伊藤博文が築いた制度や考え方は、現代の日本社会のあちこちに息づいていることがわかります。

歴史的な人物として名前を覚えるだけではなく、今の私たちの生活とつながっている存在としてとらえることが重要です。

試験対策にも使えるまとめポイント

伊藤博文についての基本事項を押さえておけば、学校の試験やレポート対策にとても役立ちます。

ここでは重要ポイントを簡潔に整理して紹介します。

まず、伊藤博文は「日本で初めての内閣総理大臣」として知られています。

これは明治18年(1885年)に創設された内閣制度の第1代総理として就任したことに由来します。

日本の政治体制が近代的に整っていく中で、その中心的な役割を果たしました。

次に重要なのが「大日本帝国憲法の制定」です。

この憲法は1889年に発布され、天皇を中心とした立憲君主制が定められました。

伊藤は憲法制定のためにヨーロッパを視察し、特にドイツの制度を参考にしながら、日本の実情に合わせた形で設計しました。

加えて、彼は「4度にわたり内閣総理大臣を務めた」という点も押さえておきたいところです。

それぞれの時期に異なる課題に対応し、国内外の安定に努めました。

また、外交面でも活躍しており、特に日韓関係では初代韓国統監として韓国に赴任したことも有名です。

この点は、後の暗殺事件(1909年)にも関わる重要な背景となっています。

暗記のコツとしては、「初代総理」「憲法制定」「4度の内閣」「韓国統監」の4つのキーワードを軸に整理すると効率的です。

それぞれの内容を簡単な例や出来事とセットで覚えることで、記憶に残りやすくなります。

このように要点をつかめば、教科書の長い文章を一から読む必要はありません。

試験対策としてはもちろん、友達に説明するときにも役立つ知識になります。

「伊藤博文=堅い政治家」という印象だけでなく、身近でわかりやすい理解を心がけることが、学習をラクに進めるコツです。

伊藤博文は何をした人か総括

ここまで伊藤博文の功績や人物像を見てきましたが、「結局どんな人だったの?」と聞かれたときに、スッと答えられるように、ポイントをまとめておきましょう。

歴史が苦手な人でもイメージしやすいように、簡単に整理してみます。

- 明治時代に活躍した、日本の近代化を支えた重要人物です。

- 日本で最初の「内閣総理大臣」になった人です。

- 西洋の政治制度を学ぶためにイギリスなどに留学しました。

- 明治政府の中心で、新しい国の仕組みを作りました。

- 「大日本帝国憲法」の草案を作る中心的な役割を担いました。

- 藩の力をなくし、中央政府にまとめる「廃藩置県」にも関わりました。

- 教育制度や軍の近代化にも力を入れました。

- ドイツの憲法をモデルに、日本に合った政治の形を考えました。

- 他の偉人と比べて、争いよりも制度づくりや調整役に向いていました。

- 韓国統監として朝鮮半島の統治にも関わっていました。

- 1909年、ハルビン駅で安重根により暗殺されました。

- 冗談好きで、人を和ませるユーモアのある人物でもありました。

- 「ふぐ好き」として知られ、山口の名物にも影響を与えました。

- 詩や書道もたしなみ、文化人としての一面も持っていました。

- 現代の憲法制度や内閣の仕組みの土台を作った功績があります。

このように、伊藤博文は「国のかたち」をつくった人とも言える存在です。

試験対策にも、友達との会話にも、ぜひこのポイントを活用してください。

コメント