「犬養毅は何をした人なのか?」と疑問に思い、検索されたあなたへ。

日本史の授業では名前を聞いたことがあっても、その実像まで知っている方は少ないかもしれません。かっこいい名言や印象的なエピソードが残されている一方で、満州国に反対した理由や、五・一五事件での暗殺といった波乱の人生も話題にされる人物です。

この記事では、犬養毅が日本の何代目内閣総理大臣だったのか、どのような政治思想を持ち、どんな政策を実行したのかを簡単にわかりやすくご紹介します。

また、彼を暗殺した犯行グループは誰に殺されたのかという視点からも詳しく解説。さらに、高橋是清との連携、後世に残る名言「話せばわかる」の真意、そして話題になりがちな子孫の芸能人情報まで幅広く取り上げます。

歴史の教科書では知ることのできない犬養毅の人物像を、現代の視点から丁寧に紐解いていきます。

この記事を読むとわかること

- 犬養毅が何をした人なのか、その政治的功績と思想

- 満州国に反対した理由とその背景

- 犬養毅の名言やかっこいいエピソードの真相

- 犬養毅の子孫と関係のある芸能人の情報

犬養毅は何をした人なのかを解説

- 犬養毅の生涯を簡単にまとめて紹介

- 犬養毅は何代目の内閣総理大臣だったか

- 所属した政党と政治信条をわかりやすく解説

- 犬養毅の思想と立憲主義への強いこだわり

- 歴史上での評価と「憲政の神様」と呼ばれた理由

犬養毅の生涯を簡単にまとめて紹介

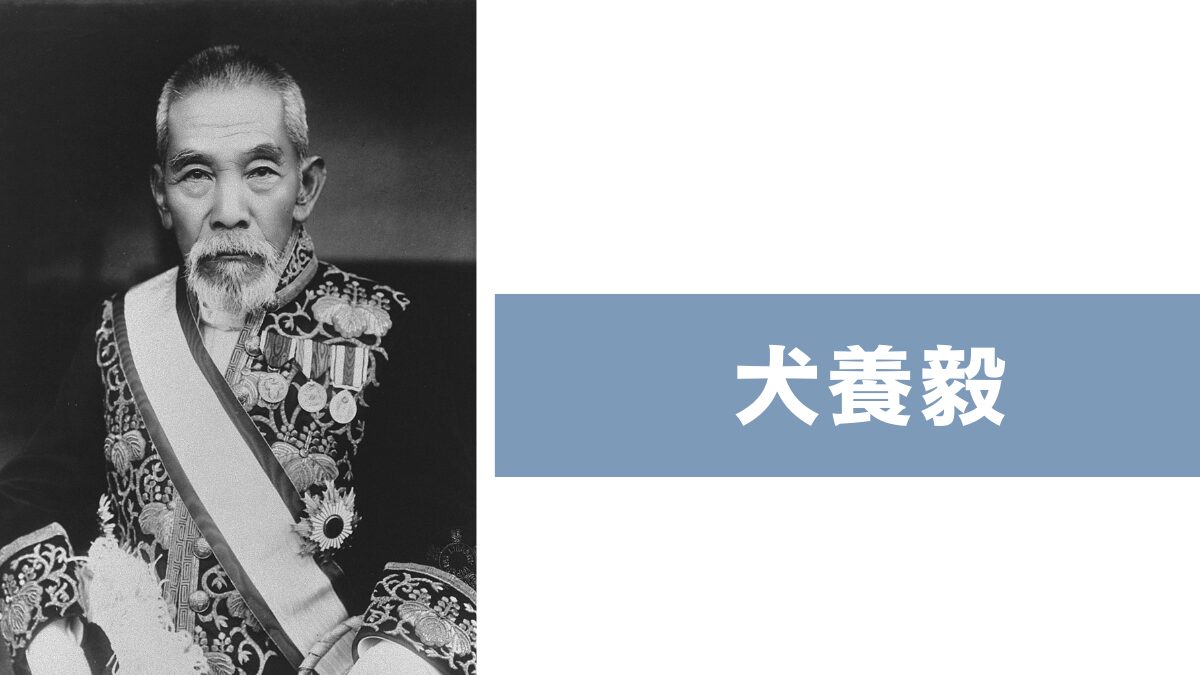

犬養毅(いぬかい つよし)は、1855年に岡山県で生まれた政治家で、近代日本の立憲政治に大きな足跡を残しました。彼の人生は、幕末から昭和初期までの激動の時代とともにあり、言論と政治の力を信じ抜いた人物として知られています。

幼少期の犬養は、学問に励む真面目な少年でした。父は岡山藩の郷士で、早くに亡くなったため、若くして家を支える立場となります。その後、上京して慶應義塾で学び、在学中にはジャーナリストとして「郵便報知新聞」の記者になりました。1877年、西南戦争に従軍記者として参加し、その戦地報道が高く評価されました。

その後も記者活動を続けつつ、1882年には大隈重信が創設した立憲改進党に加わり、政治の道へ進みます。1890年には第1回衆議院議員総選挙で初当選し、以後18回連続で当選。衆議院議員として42年間在任することになります。

政治家としては、立憲政治の実現や普通選挙の導入に尽力し、憲政擁護運動では尾崎行雄とともに中心人物として活躍しました。政界ではたびたび孤立することもありましたが、妥協せず信念を貫く姿勢は、多くの国民から信頼を集めました。

晩年には立憲政友会の総裁となり、1931年に内閣総理大臣に就任。しかし翌1932年、五・一五事件により海軍青年将校に暗殺され、その生涯を閉じました。

記者から政治家へと転身し、最後は首相として命を落とした犬養毅の人生は、近代日本の民主主義とともにあったと言えるでしょう。

犬養毅は何代目の内閣総理大臣だったか

犬養毅は、日本の第29代内閣総理大臣を務めた人物です。1931年12月に首相に就任し、翌1932年5月に五・一五事件で暗殺されるまで、わずか約5カ月間の政権でした。

この短い在任期間にもかかわらず、犬養内閣は日本の近代政治に大きな影響を与えました。当時の日本は、世界恐慌の影響で深刻な経済不況に見舞われていました。そのなかで犬養は、大蔵大臣に高橋是清を起用し、金輸出再禁止という大胆な経済政策を断行。これは日本を世界恐慌から最も早く立ち直らせるきっかけとなりました。

また、外政面では満州事変に直面しており、関東軍の暴走を政治の力で抑えようと努力します。軍部に対し強硬に出ることはせず、外交交渉を重視し、日中合弁による現地政権の設立を模索しました。しかし、その方針は軍部や一部政権内部の反発に遭い、十分に機能する前に暗殺されてしまいます。

犬養が第29代首相として記憶されているのは、単に在任順位の話ではありません。政党政治の最終期に立ち、立憲主義を掲げながらも軍部との狭間で苦闘した姿が象徴的だったからです。政党内の妥協によって担ぎ出された経緯や、国民の期待を受けながら非業の死を遂げたという点も、歴代首相の中で異彩を放っています。

短命政権でありながら、多くの功績とともに強い印象を残した第29代内閣総理大臣、それが犬養毅です。

所属した政党と政治信条をわかりやすく解説

犬養毅は、さまざまな政党を渡り歩きながらも、一貫して立憲主義と民意尊重の政治を貫いた人物です。その政治人生において、所属した政党は実に多岐にわたりますが、どの時期にも「民衆の声を政治に反映する」という信条が根底にありました。

まず彼が最初に参加したのは、1882年に大隈重信が結成した立憲改進党です。この政党は、藩閥政治に反対し、議会制民主主義の導入を目指す自由民権運動の一翼を担っていました。犬養はこの党で若くして頭角を現します。

その後も、進歩党、憲政本党、立憲国民党など、時代の流れとともに政党を変えていきましたが、そのほとんどは自由主義や憲政擁護を掲げる改革的な勢力です。つまり、権力を持つ藩閥に対抗し、民意を重視することが犬養の政治スタンスだったといえます。

1922年には「革新倶楽部」を自ら立ち上げ、小政党ながらも存在感を示します。そして1929年には最大政党の一つであった立憲政友会の総裁に就任。このときは党内の派閥争いを調整する“妥協の人”として選ばれましたが、以降は党の方針をしっかりとまとめ上げ、内閣総理大臣の地位にまで登り詰めます。

このように、犬養毅は状況に応じて所属政党を変えつつも、常に「政治は国民のためにあるべき」という信念を失いませんでした。政党の変遷は時に節操がないとも見られがちですが、犬養の場合は理想の政治を目指すための手段として受け取るのが適切でしょう。

時代とともに政治環境は大きく変わりましたが、犬養毅の信条は一貫して「民意重視」と「議会主義」でした。

犬養毅の思想と立憲主義への強いこだわり

犬養毅の政治思想の中核にあったのは、立憲主義と議会主義でした。彼は政治とは、民意によって選ばれた代表が言論を通じて国を導いていくべきものであると考えていました。

これを象徴するのが、1913年の第一次護憲運動です。当時、軍部や官僚の影響を受けた桂太郎内閣に対し、犬養は尾崎行雄とともに「憲政擁護」を掲げて反対の声を上げます。この運動は国民を巻き込んだ大規模なものとなり、わずか50日で内閣を総辞職に追い込みました。

このときの行動により、犬養は「憲政の神様」と呼ばれるようになります。つまり、彼は憲法の精神と議会制のルールを何よりも尊重し、それに反する行為には断固として反対する姿勢を貫いたのです。

また、晩年の犬養は軍部との対立の中でも、最後まで交渉と対話による解決を試みます。五・一五事件の際には、銃を持ってきた青年将校に対しても「話せばわかる」と諭したエピソードが知られています。これは、暴力ではなく言葉と理性によって政治を動かすべきだという、犬養の哲学の表れです。

一方で、時にはその理想主義が現実の政治判断との間で矛盾を生むこともありました。特に軍部が台頭する中で、立憲主義だけでは限界があるという現実に直面しながらも、犬養はあえてその理想を捨てませんでした。

こうした姿勢は、今日でも政治家の理想像として評価されており、犬養毅の名前が語り継がれる理由となっています。

歴史上での評価と「憲政の神様」と呼ばれた理由

犬養毅が「憲政の神様」と称されたのは、単に長年政治家として活動したからではありません。その評価は、彼がどの時代にあっても一貫して「憲法に基づく政治」を重視し、民意と議会の尊重に努めたことによるものです。

特に1913年の第一次護憲運動における活躍は、その象徴的な出来事でした。当時の内閣が軍部と結びついて強引に政権を維持しようとする動きを受け、犬養は国会での演説や国民への訴えを通じて徹底的にこれに反対します。その結果、内閣は国民世論の圧力で崩壊。まさに言論と議会の力で政治を正した瞬間でした。

また、彼の評価は「誠実な政治家」という人柄によっても支えられています。犬養は質素な生活を好み、贅沢や権力への執着を見せることがありませんでした。私利私欲で動く政治家が少なくない中で、信念を貫く姿勢が国民からの信頼を集めた要因です。

ただし、理想主義者としての面が時に批判されることもあります。軍部が台頭する時代にあって、もっと現実的に対応すべきだったという指摘もあります。しかし、そのような時代であっても、立憲主義の旗を下ろさなかったからこそ、「憲政の神様」という名が与えられたのです。

犬養毅は、政治の道を歩んだ者としての覚悟と責任を全うし、結果として命を落としました。その生き様は、現代の政治家にとっても大きな示唆を与える存在であり続けています。

犬養毅は何をした人かを事件と政策から知る

- 満州国に反対した理由と背景を丁寧に解説

- 五・一五事件での暗殺の経緯とは

- 犬養毅は誰に殺されたのか?犯行グループを解説

- 高橋是清との関係や共に行った経済政策

- 犬養毅のかっこいいエピソードと男気の逸話

- 名言「話せばわかる」の真の意味とは

- 犬養毅の子孫と関係のある芸能人や著名人

満州国に反対した理由と背景を丁寧に解説

犬養毅が満州国の建国に反対した背景には、軍部の独断専行に対する警戒と、外交交渉による平和的解決を望んでいた姿勢があります。

1931年、関東軍は中国・満洲地域での自作自演とも言える柳条湖事件を発端に、現地を武力制圧しました。そして1932年、清朝最後の皇帝・溥儀を執政に据えた満州国の建国が発表されます。

これに対して首相であった犬養毅は、軍事的行動に頼らず、中国政府と合意を図るべきという立場をとりました。犬養は、経済的な利益を確保しながらも、あくまで中国の主権を尊重した形での日中合弁政権を模索していたのです。

さらに、当時の日本は国際連盟に加盟しており、国際社会の信頼を維持する必要がありました。犬養は軍部の強引なやり方が日本の国際的孤立を招くことを懸念していたとされています。

ただし、犬養自身は軍部の意向を完全に否定していたわけではありません。軍備拡張の予算には理解を示しており、対軍部との対立構造は単純なものではありませんでした。

犬養の意図は、日本が国際社会と調和しながらも、中国との関係を崩壊させない道を模索するものでした。彼は上海に使者を送り、中国の国民政府と交渉を進めようとしますが、政権内部の妨害や情報の隠蔽により、その構想は実現しませんでした。

このように、満州国反対の姿勢は、対話を重視し、軍事よりも外交での解決を目指した犬養の信念に基づいたものでした。

五・一五事件での暗殺の経緯とは

1932年5月15日、犬養毅は首相官邸で暗殺されました。これがいわゆる五・一五事件であり、日本の政党政治の終焉を象徴する出来事として知られています。

この事件は、海軍の青年将校たちによるクーデター未遂でした。背景には、政治腐敗への不満や、軍縮政策への反発、さらには政府が軍部の行動を抑えようとしたことへの怒りがありました。

事件当日、首相官邸には7名の青年将校たちが土足で侵入しました。彼らは、犬養首相と直接対話しようとする姿勢を見せていましたが、最終的には計画通り銃を発砲する形で襲撃に及びました。

実際には、犬養は彼らに「話せばわかる」と声をかけ、応接間に案内して話し合いの場を設けようとしました。しかしその最中に後続の将校が乱入し、「問答無用、撃て」と叫び、犬養に銃弾を浴びせたのです。

重傷を負いながらも、犬養は意識を保った状態で、家族や女中に「彼らを呼んでこい、話したいことがある」と言ったと伝えられています。医師団の治療を受けましたが、同日23時26分、帰らぬ人となりました。

この事件の直後、犬養内閣は総辞職し、軍部の推薦により海軍出身の斎藤実が後任の総理に任命されました。これにより、政党内閣による憲政の常道は幕を下ろすことになります。

犬養毅は誰に殺されたのか?犯行グループを解説

犬養毅を殺害したのは、海軍の青年将校を中心としたグループでした。五・一五事件の主犯格とされるのは、当時の帝国海軍に所属する少尉・中尉クラスの若手軍人たちです。

このグループの構成員は主に、帝国海軍の将校養成学校で教育を受けたエリートでしたが、政治に強い不満を持ち、当時の政界を「腐敗した利権集団」とみなしていました。

彼らは、国家を建て直すにはクーデターしかないと考え、「昭和維新」を目指す行動に出たのです。陸軍の士官候補生も加わっており、軍部内の若手が連携していたことが分かります。

また、この青年将校たちは、犬養毅個人に強い憎しみを抱いていたわけではありませんでした。むしろ、犬養が軍縮に反対し、彼らの主張に一定の理解を示していたことは知られています。

ではなぜ標的となったのかというと、彼が「政府の象徴」だったからです。つまり、政党政治そのものを打破するために、当時の最高権力者である首相が選ばれたのです。

さらに、この事件には右翼思想の影響も見られます。銃の提供や思想的支援には、頭山満や血盟団などの右翼団体が関与していたとされています。

その後、犯行グループは自首し、軍法会議にかけられますが、国民からの嘆願が殺到し、刑罰は極めて軽いものでした。これが後の二・二六事件の遠因にもなったとされています。

高橋是清との関係や共に行った経済政策

犬養毅と高橋是清の関係は、信頼に基づいた政治的パートナーシップといえるものでした。1931年に犬養が総理大臣に就任すると、直ちに高橋是清を大蔵大臣に任命しています。

この時期の日本は、世界恐慌の影響で深刻な経済危機に直面していました。前政権が行った金解禁政策により、デフレーションと企業倒産が相次ぎ、失業率も急増していました。

高橋はこの危機を打破するため、金本位制からの離脱、いわゆる「金輸出再禁止」を実施します。これは通貨の流出を防ぎ、輸出を促進する政策であり、円安効果もありました。

さらに彼は、積極的な財政出動を行いました。政府が直接資金を供給する「日銀引き受け公債」により、インフラ整備や軍需産業を活性化させ、国内需要を喚起しました。

犬養はこれらの政策を全面的に支持し、経済の再生に取り組みます。その結果、日本は世界の中でも最も早く恐慌から脱出する国となりました。

また、高橋は財政規律の観点から無制限な国債発行には慎重であり、後の軍部との衝突にもつながりますが、犬養内閣の時代には両者の信頼関係により、安定した経済運営が可能でした。

このように、犬養と高橋は、経済政策の改革と国民生活の立て直しを目指す同士であり、日本の財政史における重要な連携事例といえます。

犬養毅のかっこいいエピソードと男気の逸話

犬養毅には、多くのかっこいいエピソードや男気あふれる逸話が残されています。その中でも最も有名なのが、五・一五事件の際の対応です。

青年将校らが首相官邸に押し入り銃口を向けた際、犬養は冷静に「話せばわかる」と言い、応接間に案内して座らせようとしました。この毅然とした態度は、命の危機に瀕しても揺るがなかった彼の信念を物語っています。

また、撃たれた後も、「9つのうち3つしか当たらんようじゃ兵隊の訓練はダメだ」と冗談を飛ばす余裕を見せたという逸話もあります。このような場面でユーモアを忘れない胆力は、まさに男気の象徴といえるでしょう。

政治家としても、派閥争いに巻き込まれながら潔く引退を決意した際、補欠選挙で勝手に擁立され、再選されたときも「国民のためならば」と政界に復帰しました。個人的な栄達よりも、公の責務を優先する姿勢がにじみ出ています。

さらに、ジャーナリストとしても一線を画しており、西南戦争の従軍記者として名を馳せた経験は、後の言論尊重の原点となりました。学者肌でありながら、現場主義を大切にしていたのも彼の魅力です。

こうしたエピソードは、犬養毅がただの理想主義者ではなく、実行力と気概を持った人物であったことを示しています。

名言「話せばわかる」の真の意味とは

「話せばわかる」という言葉は、五・一五事件における犬養毅の最期の言葉として広く知られています。この言葉は単なる台詞ではなく、犬養の政治哲学と人間観を象徴するものです。

この言葉が発せられたのは、青年将校たちが首相官邸に乱入した瞬間でした。犬養は銃口を向けられても動じず、彼らに「まず話そう」と提案したのです。結果的にはその願いは届かず銃撃されましたが、この姿勢には一貫した信念がありました。

それは、「言論と対話によってこそ、社会は前に進む」という価値観です。犬養は記者出身であり、政治家になってからも言葉を武器に戦ってきました。議会主義とは、まさに言葉による戦いの場であり、彼にとって暴力はそれを否定するものだったのです。

ただし、この名言には裏の意味もあります。当時、犬養は満州問題などで「外国勢力と内通している」との中傷を受けていました。それに対し、「話せば誤解が解ける」という意味も含まれていたとする説もあります。

つまり、「話せばわかる」は、理想の政治や社会の在り方を示す一方で、個人としての信念と無念も滲む言葉なのです。

今なお語り継がれるこの名言は、現代においても、対立や誤解を乗り越えるための原点として、深い意味を持ち続けています。

犬養毅の子孫と関係のある芸能人や著名人

犬養毅の血筋は、現在の芸能界や知識人の間にも広がっています。直系の子孫には、政治家、評論家、俳優、エッセイストなど多岐にわたる分野で活躍する人物が多数存在します。

まず注目されるのが、孫である犬養道子さんです。彼女は著名な評論家・作家であり、キリスト教や国際支援の分野でも活躍しました。その姉妹である安藤和津さんもエッセイストとして広く知られています。

安藤和津さんの娘が、女優の安藤サクラさんです。彼女は日本アカデミー賞を受賞するなど、実力派女優として注目を集めています。さらにその夫は俳優の柄本佑さん、義父は名優・柄本明さんと、まさに芸能一家といえるでしょう。

また、安藤サクラさんの妹である安藤桃子さんは映画監督として活躍しており、姉妹そろって文化芸術の世界に貢献しています。

さらに、国際的に知られる元国連難民高等弁務官・緒方貞子さんも、犬養家の血筋に連なる人物です。外交・国際支援の分野において、日本を代表する存在となりました。

このように、犬養毅の子孫たちは、政治、文学、芸術、国際関係といった多様なフィールドで活躍しています。彼の信念と教養は、今なお脈々と受け継がれているのです。

犬養毅は何をした人なのかを総括

犬養毅は、日本の近代政治史において非常に重要な役割を果たした人物です。

ここでは、彼の政治的活動や人柄、残した影響などを、初めての方でもわかりやすいように15のポイントでまとめてご紹介します。

- 岡山県出身で、幕末から昭和初期までを生き抜いた政治家です。

- 若い頃は新聞記者として活躍し、西南戦争の従軍取材などを経験しました。

- 日本初の衆議院議員選挙で当選し、以後42年間も議席を守り続けました。

- 第29代内閣総理大臣として、1931年からわずか半年間だけ首相を務めました。

- 政治信条は一貫して「立憲主義」と「民意の尊重」を大切にしていました。

- 護憲運動の中心人物として知られ、「憲政の神様」と称されました。

- 軍部の暴走を警戒し、外交交渉での解決を目指した首相でもあります。

- 満州国の建国に反対し、日中間の平和的な調整を模索していました。

- 経済面では高橋是清を大蔵大臣に迎え、世界恐慌からの脱却を成功させました。

- 五・一五事件で海軍青年将校によって暗殺され、日本の政党政治は大きく揺らぎました。

- 最期まで「話せばわかる」と語り、対話による解決を信じていた人物です。

- 所属した政党は複数ありましたが、すべてに共通して自由と民権を重視していました。

- かっこよく、ユーモアと胆力にあふれたエピソードも数多く残されています。

- 犬養の家系には安藤サクラさんや安藤桃子さんなど、芸能界でも活躍する子孫がいます。

- 歴史の中で彼が果たした役割は、今なお「民主主義とは何か」を考えるヒントを与えてくれます。

このように、犬養毅は単なる政治家ではなく、日本の近代政治を語る上で欠かせない存在です。

その生涯と信念には、現代の私たちにも通じる多くの学びが詰まっています。

関連記事

参考サイト

コメント