沖縄戦の話題でよく目にする「ひめゆり学徒隊」。

ですが、いざ子どもに説明しようとすると「どんなことをしたのか」「なぜ女子学生が動員されたのか」が意外とあやふやで、自信を持って話せないと感じたことはありませんか?

また、「自決」や「解散命令」など重い言葉が多く、どこからどう説明すればよいのか迷ってしまう方も多いはずです。

この記事では、「ひめゆり学徒隊 わかりやすく」をテーマに、

彼女たちが戦場で何をしたのか、なぜ命を落とすことになったのか(死因)、

そして**「解散命令」はなぜ出されたのか**など、歴史的な背景と事実を丁寧に整理しています。

多くの生徒がどのような「最後」を迎えたのか、一部の「生き残り」が後に語った証言まで含めて、

難しいテーマをできるだけわかりやすくまとめました。

読み進めることで、「ひめゆり学徒隊の悲劇」とは何だったのか、

それが今の平和教育にどうつながっているのかまで理解できるようになります。

教科書だけでは伝わりにくい「命の記憶」を、一緒にたどってみませんか?

- ひめゆり学徒隊が戦場で何をしたのか

- なぜ女子学生が動員されたのか

- 解散命令や自決など悲劇的な最期の経緯

- 生き残りの証言から分かる戦争の実態

ひめゆり学徒隊とは?わかりやすく知る基本情報

- ひめゆり学徒隊は何をしたのか

- なぜ女子学生が動員されたのか

- 沖縄戦とひめゆり学徒隊の関係

- 看護活動と病院壕での過酷な生活

- 生徒たちの年齢と学校の背景

ひめゆり学徒隊は何をしたのか

ひめゆり学徒隊は、沖縄戦のさなかに看護要員として陸軍病院に動員された女子学生たちです。

当時、彼女たちは15歳から19歳ほどの年齢で、沖縄県立第一高等女学校と沖縄師範学校女子部の生徒でした。

もともとは将来教師を目指すような優秀な女子学生で、勉強や部活動、友人との時間を楽しんでいた普通の生徒たちでした。

看護要員といっても、医療の専門知識があったわけではなく、数週間の訓練を受けただけで過酷な現場に送り出されました。

病院は壕(ガマ)と呼ばれる洞窟に設置され、設備も薬も限られた中での作業となりました。

生徒たちは、負傷兵の食事の世話、排泄の手伝い、包帯交換、水汲み、飯上げ(炊き出しの受け取り)などを担当しました。

さらに、重傷の兵士たちの看護だけでなく、亡くなった兵士の遺体を担架で運び、土に埋めるという任務も与えられました。

外に出ることが命がけだった当時、砲撃の合間を縫って水を汲みに行くことは非常に危険でした。

それでも、彼女たちは軍の指示に従い、与えられた役目を黙々とこなしていたのです。

このように、ひめゆり学徒隊の活動は単なる補助的なものではなく、極めて重要かつ過酷な任務でした。

身体的な負担だけでなく、精神的な衝撃も大きく、戦争の過酷さを象徴する存在となっています。

なぜ女子学生が動員されたのか

沖縄戦では、日本軍が兵力不足に直面していました。

そのため、軍は地元の中学生や高校生を含む学生までも動員し、戦場での任務に就かせるようになります。

女子学生が動員された理由のひとつは、看護活動を担う人手が足りなかったためです。

当時、沖縄では戦局が悪化するにつれて、医療機関でも看護婦や衛生兵だけでは対応できないほど負傷者が増えていました。

軍は県に要請し、沖縄師範学校女子部や第一高等女学校などから生徒たちを動員するよう働きかけました。

この動員は、戦局に対する緊急対応として行われましたが、法的な裏づけがないまま進められたという問題点もあります。

実際には「希望者を募る」という形式をとりながら、実質的には全員が動員対象になっていました。

このようなかたちで10代の少女たちが戦場へ送り出され、過酷な任務を担うことになったのです。

教育現場は、当時すでに軍事色が強まっており、「お国のために命を捧げることが美徳」という価値観が浸透していました。

そのため、生徒も教師も動員を拒む空気はなく、むしろ誇りをもって戦場に向かったという証言もあります。

ただし、結果として多くの命が失われたことを考えると、未成年者を組織的に戦場へ送り出したことへの反省や検証は欠かせません。

女子学生が動員された背景には、当時の社会全体が抱えていた戦争への同調圧力と、国を守るためには何をしてもよいという考えがありました。

沖縄戦とひめゆり学徒隊の関係

ひめゆり学徒隊の存在は、沖縄戦の特徴を語るうえで非常に重要です。

沖縄戦は、日本本土を守るための「持久戦」として計画されたため、住民をも巻き込んだ大規模な地上戦となりました。

この戦いの中で、女子学生までが看護要員として動員され、直接戦争に巻き込まれていったのです。

沖縄陸軍病院は、戦場のすぐ近くに壕を掘って設置された臨時の施設で、医療器材も十分ではありませんでした。

ひめゆり学徒隊は、戦闘が激化する中で、命がけで負傷者の世話や水汲み、食料運搬などを行いました。

やがて戦況がさらに悪化すると、日本軍は首里から沖縄南部への撤退を決定します。

それにともない、生徒たちも病院とともに移動し、伊原などの地域に分散して配置されました。

しかし、南部では医療物資も壕の数も足りず、病院としての機能を果たすことができなくなります。

6月18日には、陸軍病院の「解散命令」が下されました。

この命令により、生徒たちは壕を出て「自分で行動せよ」と指示されます。

その後、多くの生徒が砲撃や爆撃の犠牲になり、なかには自ら命を絶った人もいました。

このように、沖縄戦のなかでひめゆり学徒隊は「軍により動員された住民」であり、しかも未成年の女子学生だったという点で、極めて特異な存在です。

彼女たちの体験は、軍民が一体となって戦ったとされる沖縄戦の実情を如実に示しています。

また、ひめゆりの犠牲は「軍が住民を守らなかった」という沖縄戦の教訓を強く象徴するものでもあります。

看護活動と病院壕での過酷な生活

ひめゆり学徒隊の女子生徒たちは、沖縄陸軍病院に看護要員として動員されましたが、その実態は想像を超える過酷なものでした。

彼女たちが勤務したのは、南風原(はえばる)町にあった「病院壕」と呼ばれる洞窟です。

これは、空襲を避けるために地下に設けられた仮設の病院であり、実際には医療施設とは名ばかりの環境でした。

壕の中には粗末な二段ベッドが並べられ、照明も不十分で、湿気と悪臭がこもっていました。

そこで行われた看護活動は、患者の食事の世話や排泄の介助、包帯の交換などが中心でしたが、重傷の兵士が多く、すぐに壕内は手いっぱいになりました。

特にきつかったのは、「飯上げ」や「水くみ」と呼ばれる作業で、外の爆撃の中を命がけで食料や水を取りに行かなければなりませんでした。

また、亡くなった兵士の遺体を運んで埋める仕事も、生徒たちに課されていました。

壕の外には絶えず砲弾が飛び交い、一歩外に出ることが死を意味する状況の中、15歳から19歳の少女たちが担架を担ぎ、遺体を掘った穴へと運んでいたのです。

さらに、食料や水が不足していたため、次第に生徒たち自身の体調も悪化していきました。

おにぎり1個が日に1回支給される程度の食事では、体力は持ちません。

長期間のストレスと栄養失調により、生理が止まり、便通もなくなり、シラミがわくなど衛生状態も悪化していました。

睡眠もまともにとれず、横になるスペースもないまま、壕の壁にもたれて仮眠をとる日々が続きました。

患者からは「水をくれ」「痛い」などの声が途切れることなく飛び交い、休まる時がなかったとされています。

このような劣悪な環境の中で、ひめゆり学徒隊は「戦場の看護婦」として極限状態の任務にあたっていました。

学校で習った知識や日常の延長線上では理解できない現実が、そこにはありました。

生徒たちの年齢と学校の背景

ひめゆり学徒隊に参加していた生徒たちは、ほとんどが15歳から19歳の女子学生でした。

当時は現在と違い、女子の進学率は高くなく、師範学校や高等女学校に通うことは非常に限られた少数の「エリート層」にあたります。

沖縄県立第一高等女学校と沖縄師範学校女子部は、いずれも県内屈指の進学校で、将来は教師になることを目指す生徒が多く在籍していました。

この2校は那覇市安里に隣接して建てられ、校舎や教師を共有する実質的な「一体運営」がなされていました。

そのため、両校は「ひめゆり学舎」とも呼ばれ、「ひめゆり」という名前はそれぞれの学校誌『乙姫』と『白百合』を組み合わせたものに由来しています。

学校生活は活気にあふれており、授業に加えて部活動や友人との交流、読書や美人コンテストなどの行事も楽しまれていました。

しかし、太平洋戦争の激化により、学校教育の内容も次第に軍事色を帯びていきます。

竹槍訓練や陣地構築作業など、通常の授業は後回しにされ、「戦争に備える」ことが主目的とされていきました。

やがて軍の要請によって動員が決まり、1945年3月、卒業式も開かれないまま、生徒たちは陸軍病院へと向かうことになります。

「学校で学ぶはずだった時間」が、そのまま「戦場での任務」に切り替わったのです。

このように、ひめゆり学徒隊の生徒たちは、まさに青春の只中にあった若者たちでした。

彼女たちが過酷な戦場に動員されたという事実は、教育と戦争が交差した歴史の一端を象徴しています。

ひめゆり学徒隊とは?わかりやすく学ぶその結末

- 解散命令はなぜ出されたのか

- 解散後の生徒たちの最後

- 多くの死因が自決や爆撃だった理由

- ひめゆり学徒隊の悲劇とは何か

- 生き残りの生徒が語る証言

- なぜ象徴的存在とされるのか

- 今の平和教育とどうつながるか

解散命令はなぜ出されたのか

1945年6月18日、日本軍の沖縄陸軍病院に勤務していたひめゆり学徒隊に「解散命令」が出されました。

この命令は「各自の判断で行動せよ」というもので、具体的な避難場所や安全確保の指示は何もありませんでした。

背景には、戦局の悪化があります。

当時、日本軍は南部地域へと撤退を進めており、既に病院としての機能はほぼ失われていました。

薬も医療器具も尽き、負傷者を助けることができない状況で、軍は病院組織自体を維持することが難しくなっていたのです。

しかし、問題は命令の出し方とその影響にあります。

医師や衛生兵など正規の軍属には指示があったものの、学徒たちには突然「解散」とだけ伝えられ、行き場もなく壕の外へ放り出されました。

外は米軍による爆撃と銃撃が絶え間なく続き、食料も水も尽きた中、彼女たちはほとんど丸腰で移動を強いられました。

米軍に捕まることを恐れ、命を絶った者もいました。

また、砲弾や黄リン弾による負傷、自力で動けない友人をかばって逃げ遅れた例も多数ありました。

一部の壕では米軍の攻撃を受けて数十名が一度に亡くなっています。

特に衝撃的だったのは、伊原第三外科壕での出来事です。

この壕は19日に米軍の攻撃を受け、96名中87名が死亡しました。

その中には自決を選んだ生徒や教師も含まれており、これがひめゆり学徒隊最大の犠牲となりました。

解散命令は、組織としての命令というより、事実上の「放棄宣言」とも言えるものでした。

それにより、命の保証も避難経路も与えられず、多くの若者たちが命を落とす結果となったのです。

この出来事は、戦争における「命令の重さ」と「無責任さ」を問う歴史的な事例として、今なお語り継がれています。

解散後の生徒たちの最後

ひめゆり学徒隊に「解散命令」が出されたのは1945年6月18日の夜でした。

この命令によって、生徒たちはそれまで身を寄せていた壕から出され、突然、自力で行動せざるを得ない状況に置かれます。

軍からの明確な避難指示はなく、行き先も安全も保障されていませんでした。

外の状況は、まさに“鉄の暴風”と呼ばれる砲撃と爆撃が降り注ぐ地獄のような戦場でした。

しかも彼女たちは、食料も水もほとんど持っておらず、体力も限界に近い状態でした。

それでも、逃げ惑いながら安全な場所を探して移動を続けたのです。

一部の生徒は、傷ついた仲間を支えながら移動を試みました。

担架に乗せたまま崖を降りたり、両脇を抱えて岩陰へ運んだりと、極限の状況で助け合っていました。

しかし、砲弾や機関銃の攻撃は容赦なく、生徒たちは次々と倒れていきます。

特に有名なのが、糸満市の伊原第三外科壕での出来事です。

ここに避難していた生徒たちは、翌6月19日朝、米軍の攻撃を受けました。

黄リン弾と呼ばれる焼夷兵器が壕内に投げ込まれ、短時間のうちに多数の犠牲者が出ました。

また、荒崎海岸では教師と生徒あわせて10名が、手榴弾を使って命を絶ったとされています。

彼女たちは、敵に捕まることを何より恐れていました。

その恐怖は教育による刷り込みでもあり、「捕虜になるより死を選べ」という価値観が深く根づいていたのです。

生き延びた者もいましたが、多くは収容所に送られ、家族とも離れ離れになりました。

さらに、終戦後の8月になっても壕に隠れ続けていた生徒も存在しており、戦争の終わりさえ知らされていなかった現実があったのです。

こうして、解散後のひめゆり学徒たちは、行き場を失ったまま戦場をさまよい、命を落としていきました。

その姿は、「見捨てられた命」として、戦争の非情さを物語っています。

多くの死因が自決や爆撃だった理由

ひめゆり学徒隊の死亡原因として多かったのは、戦闘による銃撃や爆弾ではなく、「自決」や砲撃による爆死でした。

その背景には、複数の要素が複雑に絡み合っています。

まず大きな要因は、「解散命令」による突然の放棄です。

生徒たちは軍の指示に従って行動していたにもかかわらず、ある日突然、「もう各自で行動してください」と突き放されたのです。

避難ルートも準備されておらず、壕を出た直後に攻撃を受けたり、隠れる場所がないまま逃げ惑う状況に追い込まれました。

また、自決が多かった理由には、当時の教育の影響もあります。

日本軍の「戦陣訓」には「生きて虜囚の辱めを受けず」という教えがあり、捕まるくらいなら死ぬべきだという考え方が広められていました。

女子生徒たちもその価値観を受け入れており、実際に「捕まるぐらいなら手榴弾で自決する」という行動に出たケースも報告されています。

さらに、戦場の環境そのものも、死因を増やした原因です。

壕の外に出れば、いつどこから飛んでくるかわからない砲弾や爆撃にさらされます。

たとえ一時的に隠れる場所があっても、米軍は火炎放射器や黄リン弾などの攻撃を加え、ガス攻撃のような状況になったこともありました。

実際、壕内で窒息や焼死する事例も少なくなかったのです。

そしてもう一つの側面として、味方からの保護がなかったという問題があります。

正規の兵士であれば後方部隊に引き上げることが可能でしたが、ひめゆり学徒たちはその対象とならず、組織的な保護も撤退手段も用意されませんでした。

このように、死因が自決や爆撃に偏った背景には、精神的な追い詰め、教育による死の美化、そして軍による無策や放棄がありました。

単なる戦死とは異なる意味を持つ、非常に重い現実だと言えるでしょう。

ひめゆり学徒隊の悲劇とは何か

ひめゆり学徒隊の「悲劇」とは、ただ多くの命が失われたことだけを指すものではありません。

それは、「未来ある女子学生たちが、準備もないまま戦場に送り込まれ、命を落としていった一連の出来事」すべてに通じています。

まず第一に、彼女たちは本来、教育を受けて夢に向かって進むべき年頃の若者でした。

その人生が、国家の都合によって突然「戦争の道具」として変えられてしまったのです。

しかもその動員には、明確な法的根拠がなく、教育の現場が軍の要請に従っただけという構造的な問題がありました。

次に、与えられた任務があまりにも過酷だったことも見逃せません。

十分な訓練もないままに壕内での看護を行い、死体処理や水汲みなど、命の危険と隣り合わせの仕事を担っていました。

これは「看護要員」という名目以上の、戦場そのものへの動員だったと言っても過言ではありません。

そして、最大の悲劇は「解散命令」による放棄です。

戦場のただ中で、助けも指示もなく「自分で何とかしろ」と命じられたことで、女子生徒たちは無防備に死地へと追い込まれました。

軍が責任を果たさなかったことが、多くの犠牲を招いたのです。

こうした経緯を通じて、ひめゆり学徒隊の存在は、「戦争がどれほど無垢な命を犠牲にするのか」を示す象徴となりました。

その悲劇性は、単に「かわいそうな話」ではなく、戦争の本質や国家の責任を深く問いかけるものです。

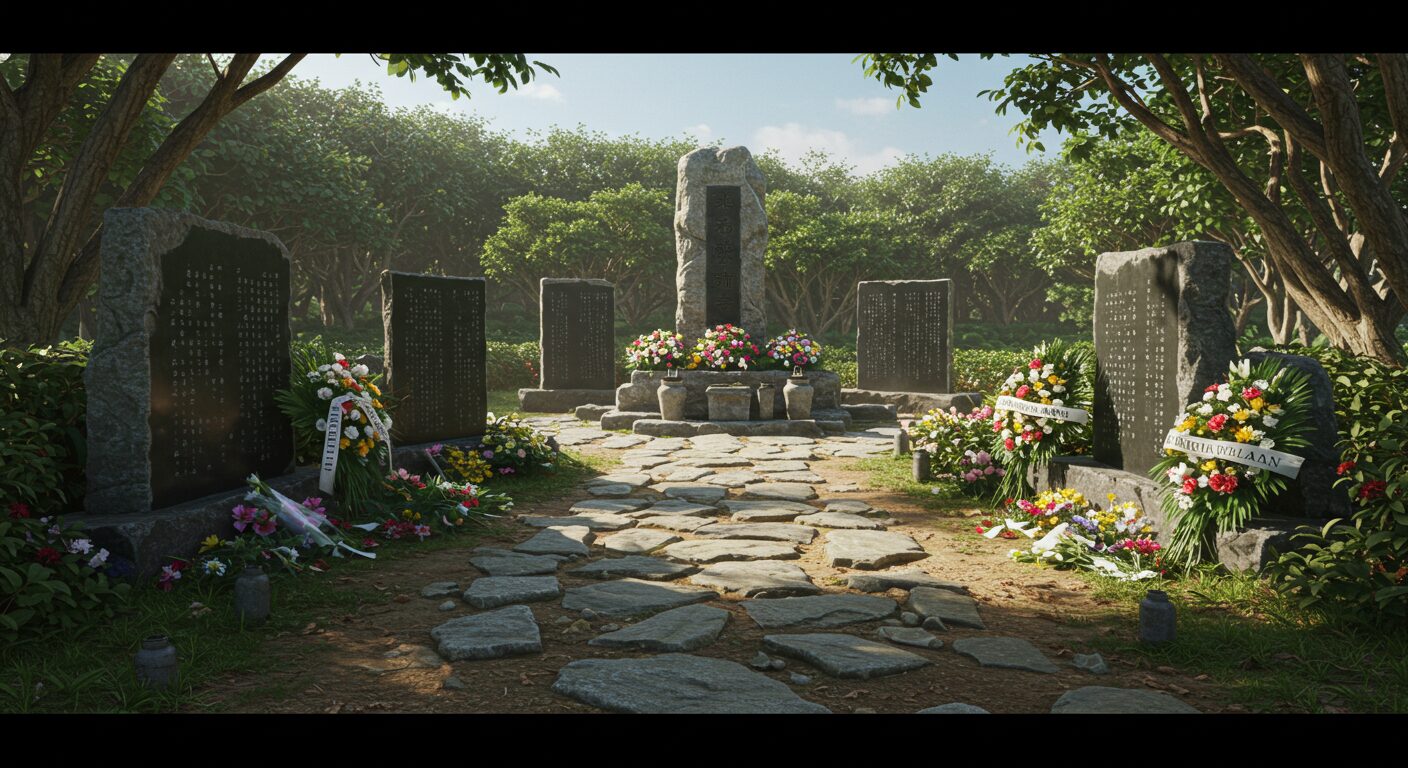

今日、ひめゆりの塔や平和祈念資料館には、彼女たちの写真や遺品、証言が展示され、多くの人が訪れています。

その一つひとつが、なぜ彼女たちが命を落とすことになったのかを静かに語り続けています。

この悲劇を知ることは、戦争の恐ろしさを知ることと同時に、命の尊さを再確認する機会にもなります。

生き残りの生徒が語る証言

ひめゆり学徒隊の中で生き残った生徒たちは、戦後長い沈黙の時間を経て、少しずつ当時の体験を語るようになりました。

その証言には、戦争の悲惨さや命の重み、そして仲間を失った深い悲しみが刻まれています。

多くの生存者は、「自分だけが生き残ってしまった」という強い罪悪感に苦しんでいました。

誰かの手を握っていたのに、次の瞬間には砲弾でその手が離れたというような状況を、何度も目の当たりにしていたからです。

また、傷ついた友人を見捨てて自分だけが逃げ延びたことへの後悔も消えることはありませんでした。

中には、数日間ガマ(壕)の中に一人で潜み、ようやく米軍に保護されたという生徒もいます。

当時は敵に捕まることは「辱め」と教え込まれていたため、米軍に対して極度の恐怖を抱いていました。

しかし、実際に保護された際、敵とされた米兵が食べ物や水を差し出してくれた経験に、複雑な感情を抱いたという証言もあります。

彼女たちは当初、戦争の話を口にすることを避けていました。

社会の中でも、戦争体験者が語ること自体が「過去にしがみつくもの」と見られがちだった時期もあったのです。

しかし、自らの体験を語らなければ、亡くなった仲間の存在がなかったことにされてしまうのではという思いから、少しずつ語り始めるようになりました。

証言の中で多く語られるのは、日常が一瞬で戦場に変わったこと、そして「普通の学生だった自分たちがなぜこんな目にあったのか」という問いです。

その言葉は、戦争を遠い昔の話とせず、今を生きる私たちへの問いかけにもなっています。

ひめゆり平和祈念資料館では、そうした証言の映像や手記が展示され、今でも多くの来館者に強い印象を与えています。

生き残りの生徒たちが語る体験は、単なる過去の記録ではなく、命や平和の大切さを伝える「今の言葉」として、静かに響いています。

なぜ象徴的存在とされるのか

ひめゆり学徒隊が「沖縄戦の象徴的存在」として語られるのには、いくつかの明確な理由があります。

単に多数の犠牲者を出したという事実だけではなく、そこには教育、戦争、国家、そして命の尊厳が交錯する深い意味があるからです。

まず、動員された生徒たちは、将来教師を目指していた15歳から19歳の女子学生たちでした。

学校という平和の象徴ともいえる場所から、突然戦場に送り出された事実は、教育と戦争が矛盾したかたちで結びついた象徴でもあります。

また、「ひめゆり」という名も特別でした。

もともと校内誌の『乙姫』と『白百合』をあわせてできた「姫百合」という愛称が、戦後「ひめゆり」とひらがな表記で語り継がれるようになったことで、その響きがやわらかく親しみやすくなり、記憶に残りやすい存在となりました。

さらに、映画やドラマ、書籍でたびたび取り上げられてきたことも、ひめゆり学徒隊が広く知られるきっかけとなっています。

1953年の映画『ひめゆりの塔』は全国で大きな反響を呼び、その後も複数回リメイクされました。

そのたびに、「若い命が戦争によって奪われることの悲しさ」が、映像を通じて多くの人の心に訴えかけられてきたのです。

もう一つの重要な点は、「最も多くの犠牲者を出した学徒隊」だったことです。

240人が動員され、136人が亡くなり、特に解散命令後の1週間に117人が命を落としたという事実は、統計的にも際立っています。

「命の重み」を強く感じさせる数字が、ひめゆりを象徴化させているのです。

このように、ひめゆり学徒隊は、単なる悲劇の記録ではなく、戦争によって人生を変えられた若者たちの象徴として、多くの人々の記憶に刻まれ続けています。

今の平和教育とどうつながるか

ひめゆり学徒隊の記録や証言は、現代の平和教育において極めて重要な教材となっています。

なぜなら、それは「戦争の悲惨さ」を感情とともに理解するための、数少ない“生きた声”を持つ歴史だからです。

現在、多くの学校では修学旅行などで沖縄を訪れる際に、「ひめゆりの塔」や「ひめゆり平和祈念資料館」に立ち寄ることが定番となっています。

資料館では、当時の女子生徒たちの遺品や手記、再現された病院壕、証言映像などが展示され、来館者に静かな衝撃を与えます。

とくに、生徒たちの笑顔の写真と、それに添えられた命の記録は、教科書だけでは感じられないリアルさを伝えてくれます。

こうした展示は、戦争を単なる「昔の出来事」としてではなく、「今に関わる問題」として捉えるきっかけを与えてくれます。

「なぜ女子学生が戦場に行かねばならなかったのか」「どうすれば再び同じことを繰り返さずに済むのか」

そんな問いを、子どもたちに自然と考えさせる力があります。

また、平和教育としての意義は、悲しみだけを伝えることに留まりません。

生き残った学徒たちが語る「友達のために伝える」という意志や、「二度と繰り返してはいけない」という決意は、未来への希望でもあるのです。

現代においても、世界のどこかで紛争や戦争が起きている現実があります。

その中で、命の大切さ、相手を思いやる気持ち、そして争いを避ける知恵を学ぶために、ひめゆりの教訓は欠かせません。

今の平和教育において必要なのは、「過去を知ること」ではなく「過去を自分ごととして考えること」です。

その入口として、ひめゆり学徒隊の存在は、世代を超えて人の心に届く強いメッセージを持っていると言えるでしょう。

ひめゆり学徒隊をわかりやすく学ぶための総括

ひめゆり学徒隊について、初めて学ぶ方にも理解しやすいように要点をまとめました。以下の15のポイントを押さえることで、この出来事の全体像や現代に伝える意味が見えてくるはずです。

- ひめゆり学徒隊は、沖縄戦中に看護要員として動員された女子学生たちのことです。

- 年齢は15歳から19歳で、沖縄師範学校女子部と沖縄県立第一高等女学校の生徒でした。

- 将来は教師を目指していた優秀な学生が多く、戦争前は普通の学校生活を送っていました。

- 動員の理由は、兵力と看護要員の不足を補うためで、法的根拠があいまいなまま進められました。

- 病院は地下の壕(ガマ)に設けられ、医療設備や衛生環境は非常に劣悪でした。

- 生徒たちは看護だけでなく、遺体処理や水汲みなど危険な仕事も担当していました。

- 食事は日におにぎり1個程度で、水も貴重だったため、体調不良者が続出しました。

- 1945年6月18日、突然の「解散命令」が出され、行き先もないまま壕の外に出されました。

- その後、爆撃や銃撃、自決によって多くの命が失われました。

- 特に伊原第三外科壕では、米軍の攻撃により一度に87人が亡くなるという惨事が起こりました。

- 自決が多かった背景には、「捕虜になるより死を」という当時の教育の影響もあります。

- ひめゆり学徒隊の犠牲は、「軍は住民を守らなかった」という沖縄戦の象徴的な事実を示しています。

- 戦後、生き残った生徒たちは長い沈黙を経て、体験を語るようになりました。

- 「ひめゆりの塔」や「ひめゆり平和祈念資料館」は、その記憶を未来に伝える大切な場所です。

- 今の平和教育でも、ひめゆり学徒隊の教訓は「命の尊さ」を学ぶ重要な題材となっています。

これらのポイントを通じて、ひめゆり学徒隊がなぜ今も語り継がれる存在なのか、少しでも理解を深めていただけたら幸いです。

参考サイト

コメント