明治時代の歴史を学ぶうえで、必ず登場する「廃藩置県(はいはんちけん)」という言葉。

しかし、実際に廃藩置県とはどんなことを指すのか、誰が行い、なぜそれが必要だったのか――いまひとつピンとこない方も多いのではないでしょうか。

特に、「目的」や「内容」だけでなく、「効果」や「結果」、そして「メリットデメリット」までしっかり理解したいという方には、教科書以上にわかりやすく、かつ実用的な情報が求められます。

この記事では、「廃藩置県とは何か?」をわかりやすく整理しながら、大久保利通をはじめとする明治政府の動きや、明治維新の流れとのつながりも踏まえて解説していきます。

また、中央から地方を統治する役職である「県令」についても触れながら、制度の仕組みや社会の変化を丁寧にお伝えします。

このような背景や目的を理解することで、当時の日本がどのように近代国家へと歩みを進めていったのかが、より立体的に見えてくるはずです。

この記事を読むとわかること

- 廃藩置県とは簡単に何をした制度か

- 廃藩置県を行った人物とその背景

- 廃藩置県の目的や効果、メリットデメリット

- 明治維新や県令とのつながり

廃藩置県とは 簡単にいえば何をしたのか

- 廃藩置県の目的はなぜ必要だったのか

- 廃藩置県を行ったのは誰か知ろう

- 廃藩置県の内容をわかりやすく解説

- 廃藩置県の効果とその背景とは

- 藩と県の違いを簡単に理解しよう

廃藩置県の目的はなぜ必要だったのか

廃藩置県が行われた最大の目的は、日本を一つの中央集権国家に再編成するためでした。

江戸時代には全国に約260の藩が存在し、それぞれの藩主が独自に政治を行っていました。

これでは、国としての一体感や統一的な政策の実行が難しく、明治政府が目指す「近代国家の建設」にとって大きな障害となっていたのです。

特に問題だったのは、藩ごとに税の取り方や軍隊の運営方法が異なっていたことです。

これにより、国内での経済活動がスムーズに行えず、また他国からの侵略に対して統一的な防衛もできない状況でした。

このような分裂状態を改善するためには、各藩の独立性を廃止し、中央から直接統治できる制度に切り替える必要がありました。

また、当時の日本は欧米列強の脅威にさらされていました。

不平等条約を結ばされ、国力の差を痛感していた明治政府は、早急に国家の近代化を進めなければならなかったのです。

その一環として、軍事・税制・教育・経済などあらゆる分野で統一された政策を行う体制が求められていました。

さらに、藩主たちの力を抑えることで、明治政府は政権の安定化も図ろうとしました。

旧藩主の権力が残っている限り、新政府への反発や内乱が起こるリスクがありました。

藩を廃止して新たに県を設けることで、そのリスクを回避し、より安定した政治運営が可能になると考えたのです。

このように、廃藩置県は単なる地方行政の再編ではありませんでした。

日本という国を一つにまとめ、時代の変化に対応できる強い国を築くための、極めて重要な改革だったのです。

国家の統一と中央集権化を実現するために、廃藩置県は不可欠な一手だったといえるでしょう。

廃藩置県を行ったのは誰か知ろう

廃藩置県を主導した中心人物は、大久保利通です。

彼は薩摩藩出身の政治家で、明治維新後に新政府の中心メンバーとして活躍しました。

大久保は日本を近代国家として生まれ変わらせるために、中央集権体制の確立が必要だと強く考えていました。

大久保利通は、長州藩出身の木戸孝允や土佐藩の板垣退助らとともに、新政府の実権を握っていました。

彼らは明治政府のなかでも改革派として知られ、旧来の制度や権力構造を思い切って壊すことに積極的でした。

その中で、大久保は特に「藩」という地方の権力構造を解体し、国を一つにまとめる必要性を強く訴えたのです。

また、明治天皇の名のもとに改革を進めた点も見逃せません。

明治政府は天皇の詔(みことのり)を通じて廃藩置県を断行し、その正当性を国民に示しました。

これは当時の人々にとって非常に強い説得力を持ち、旧藩主たちも強い反発を示すことなく従わざるを得なかったのです。

さらに、軍事力も重要な役割を果たしました。

当時、明治政府は新たに設立した「御親兵」という天皇直属の軍隊を持っており、これが廃藩置県の断行を後押ししました。

反対する藩があれば軍事的に抑える準備があったため、実行に移しやすかったのです。

このように、廃藩置県は大久保利通をはじめとする明治政府の改革派たちが、明治天皇の権威と軍事力を背景に進めた一大政策でした。

一人の意思ではなく、複数の改革派の協力と新政府の体制があってこそ実現できたのです。

廃藩置県の内容をわかりやすく解説

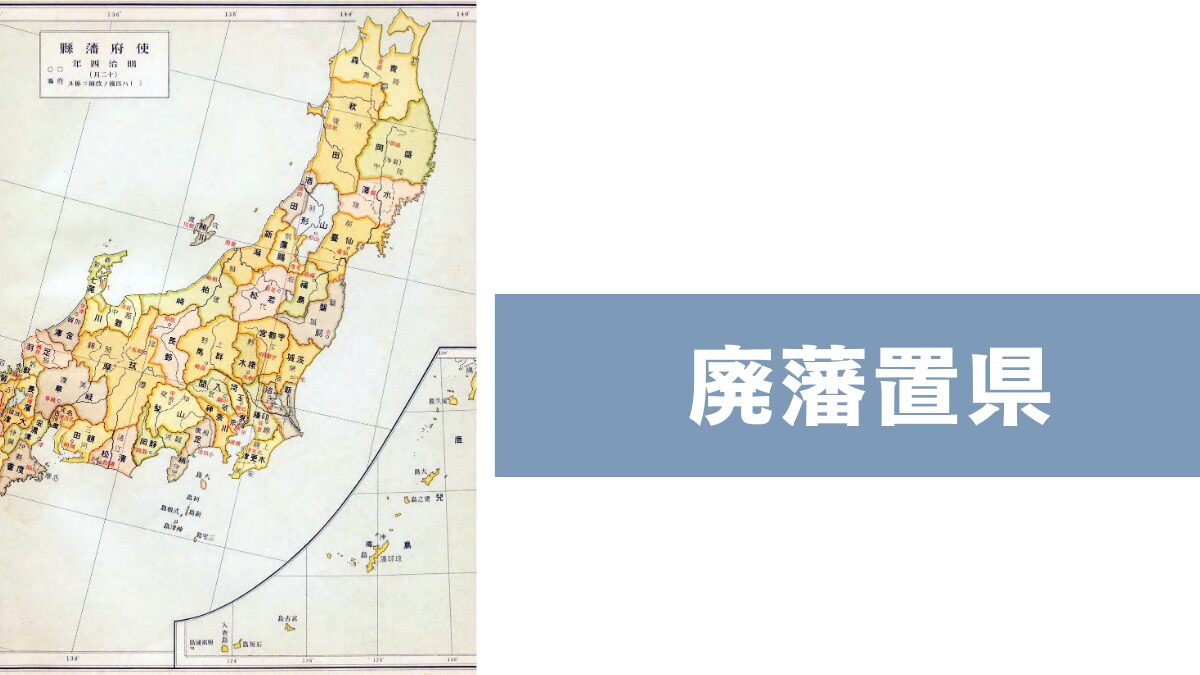

廃藩置県の内容は、全国の藩を廃止し、それを「県」という形に再編成することでした。

つまり、それまで藩主が支配していた地域を、中央政府が直接統治する地方行政区画に変えたのです。

このとき、約260あった藩は一気に廃止され、知藩事(ちはんじ)と呼ばれていた藩主は辞職を命じられました。

代わりに中央政府が任命した「県令(けんれい)」が各県に派遣され、地方行政を担うようになります。

このようにして、地方の支配者が個々に統治していた旧体制を一掃し、中央の管理下に置く体制が整いました。

また、藩の軍隊も廃止され、全国の兵力は中央政府が直接管理するようになります。

これにより、各地の武装勢力が独自に行動することができなくなり、国家としての統一的な軍事体制が築かれていきました。

税制度も同様に再編され、年貢を藩主に納めていた仕組みから、政府に直接税を納める方式に変更されます。

廃藩置県が行われたのは1871年(明治4年)で、非常に短期間のうちに実行されました。

これは、明治政府の意志の強さと、反対する勢力を封じる準備が整っていたことを意味しています。

結果として、明治時代初期の国家運営における大きな転換点となったのです。

この政策によって、地方のばらばらな政治・軍事・経済制度が一気に中央に統一され、後の近代国家形成の基盤が作られました。

単なる行政区画の変更にとどまらず、国全体の仕組みを一新する大規模な改革だったといえます。

廃藩置県の効果とその背景とは

廃藩置県がもたらした最大の効果は、日本が中央集権国家として生まれ変わる土台を築いたことです。

各地の藩主が持っていた権力が消え、明治政府が日本全国を一元的に管理できるようになりました。

このような中央集権化の背景には、欧米諸国の存在があります。

当時の列強はアジア諸国を次々に植民地化しており、日本も同じ運命をたどる恐れがありました。

そのため、日本は急いで国力を強化し、近代国家として国際社会に認められる必要があったのです。

廃藩置県により、税制度や軍事制度を全国で統一することが可能になりました。

これにより、効率的な税収の確保や、全国規模での軍隊の整備が実現されます。

教育や経済政策についても統一的な制度が敷かれ、日本全体の近代化がスピードアップしました。

一方で、地方の人々には戸惑いや混乱もありました。

突然、藩というなじみ深い制度がなくなり、見知らぬ役人(県令)がやってきて指示を出すことに不安を感じた人も多かったはずです。

また、旧藩主に仕えていた武士たちは失業状態となり、社会的な不満も広がりました。

しかし、こうした課題を乗り越えたことで、日本は短期間のうちに中央集権体制と近代国家の道を歩むことができたのです。

その後の憲法制定や議会の設置にもつながり、明治日本の飛躍の原動力となりました。

藩と県の違いを簡単に理解しよう

藩と県の違いを理解するには、それぞれの制度が持つ性格の違いを押さえることが大切です。

まず「藩」とは、江戸時代に各地を支配していた大名たちの統治区域を指します。

この藩ごとに独自の法律、税制度、軍隊を持ち、ほぼ「小さな国」として存在していました。

一方の「県」は、明治政府が日本全国を一元的に管理するために設けた地方行政区画です。

県には独自の権力はなく、中央政府が任命した県令が指揮を執ります。

つまり、藩が大名個人の支配だったのに対して、県は国家が統治する単位なのです。

この違いは、国のあり方にも大きく関わります。

藩制度では各地が分断され、国としての統一感に欠けていました。

しかし県制度では、すべての地域が国の一部として統一的に管理されるため、政策の実行もスムーズになります。

例えば、江戸時代には藩ごとに貨幣や度量衡(物差しや重さの単位)が異なっていたため、交易に不便がありました。

明治政府は県制度を導入した後、全国統一の貨幣制度や度量衡を整備し、経済の発展を促進しました。

このように、藩と県の違いは単なる呼び名の違いではなく、政治体制や社会構造そのものの違いを表しています。

県制度の導入によって、日本は近代国家としての道を本格的に歩み始めたのです。

廃藩置県とは 簡単に理解するための基礎知識

- 廃藩置県の結果どう変わったのか

- 廃藩置県のメリットデメリットを整理

- 大久保利通はどう関わったのか

- 県令とは何かを簡単に解説

- 明治維新と廃藩置県の関係とは

- 中央集権化と廃藩置県のつながり

廃藩置県の結果どう変わったのか

廃藩置県の実施により、日本の社会や政治のあり方は大きく変わりました。

それまでは藩ごとに政治が行われていたため、国内には260以上の独立した行政単位が存在していました。

それが廃藩置県によって廃止され、中央政府が各地を直接管理する「県」制度に置き換えられたのです。

この結果、地方の行政方針や制度が統一されるようになりました。

税の仕組み、軍隊の管理、教育制度など、従来は藩によって異なっていた制度が全国共通のものになっていきました。

これにより、日本国内での人や物の移動がスムーズになり、商業や交通の発展にもつながったのです。

また、軍事面でも大きな変化がありました。

藩ごとに存在していた藩兵は解体され、新たに政府直轄の軍隊(後の陸軍)が整備されました。

これによって、地方の武装勢力が独自に動くことができなくなり、内乱の危険が減少しました。

明治政府の支配力が国内全域に行き渡るようになったという意味でも、非常に大きな成果だったといえます。

一方、廃藩置県の実施により旧藩主や藩士たちは地位や仕事を失うことになりました。

多くの士族は収入源を失い、経済的に苦しい立場に追い込まれます。

その結果、一部の不満分子が反政府運動を起こす原因にもなりました。

ただ、国家としての制度が統一されたことは、近代国家を目指す上では不可欠なプロセスでした。

鉄道の敷設や学校の設立、徴兵制度の導入といった近代化政策が、統一された行政制度の下で次々と進められるようになったからです。

つまり、廃藩置県の結果、日本はようやく一つのまとまった国家として動き出すことができるようになったのです。

この変化があったからこそ、明治以降の急速な近代化が実現したといえるでしょう。

廃藩置県のメリットデメリットを整理

廃藩置県にはさまざまなメリットがありましたが、同時にデメリットや副作用も伴いました。

ここでは、両面から整理して理解を深めてみましょう。

まず、メリットの一つは中央集権体制の確立です。

それまで藩ごとにバラバラだった政治が、中央政府の指導のもとで統一されました。

これにより、税制・軍事・教育などの制度が全国で一貫して運用されるようになり、国家としての運営効率が格段に向上したのです。

また、交通や通信のインフラ整備にも良い影響を与えました。

各地が同じ制度の下で運営されるようになると、鉄道や郵便などの整備が進みやすくなります。

これが結果的に経済の活性化や人々の移動の自由にもつながりました。

一方で、デメリットも見逃せません。

特に影響を受けたのが、旧藩主やその家臣である士族たちです。

廃藩により職を失い、生活の保障も不安定となったため、一部では不満が爆発し、反乱の火種になりました。

西南戦争などの士族反乱は、このような社会的不満が原因の一つです。

また、地方の住民にとっても、突然の体制変更は混乱を招きました。

新しく赴任してきた県令が住民と意思疎通をうまく図れず、行政の不信感が広がることもありました。

地方と中央の距離が精神的に遠くなったという点では、一種の弊害ともいえるでしょう。

このように、廃藩置県は国家の統一と近代化を推進するうえで大きな効果をもたらしましたが、その裏には社会的不安や地域の混乱も伴っていたのです。

多面的に捉えることが、廃藩置県という歴史的出来事を正しく理解するうえで重要です。

大久保利通はどう関わったのか

廃藩置県に深く関わった人物の一人が、大久保利通です。

彼は明治政府の中枢である「参議」として活躍し、日本を中央集権国家へと導く中心的役割を果たしました。

大久保は薩摩藩の出身で、幕末期からすでに政治改革の必要性を痛感していました。

明治維新後、新政府の要職についた彼は、日本を欧米列強と肩を並べる近代国家に変えるため、制度の抜本的改革が必要だと考えていました。

その中で最大の障害となっていたのが、旧来の藩制度でした。

藩主ごとに独自の統治がなされている状態では、中央政府の方針が全国に行き渡らず、統一的な国家運営が難しかったのです。

このため、大久保は藩の廃止と県制度への移行を強く推し進めました。

大久保が優れていたのは、理想を実現するための手段を的確に整えた点です。

廃藩置県を実施するにあたり、彼は軍事力の準備も怠りませんでした。

明治天皇の親衛隊として組織された「御親兵」を京都に配置し、改革に反対する藩主が現れた場合には即座に対応できる体制を整えました。

また、制度変更による混乱を最小限に抑えるため、旧藩主には「知藩事」として県の長官に任命し、段階的に体制を移行させる工夫も行いました。

このような柔軟な対応があったからこそ、大きな反乱もなく、短期間での制度転換が実現したのです。

つまり、大久保利通は単なる政策の発案者ではなく、それを実行に移すための準備・交渉・実行までを一貫して行った人物です。

廃藩置県の成功は、まさに彼の指導力と政治的手腕によるものといっても過言ではありません。

県令とは何かを簡単に解説

「県令(けんれい)」とは、明治時代初期に県の長官として中央政府から任命された役職のことを指します。

廃藩置県の実施後、旧藩主に代わって各地の統治を任されたのがこの県令です。

江戸時代には藩主が自らの土地と人々を支配していましたが、廃藩置県により藩が廃止されると、中央政府は各県を直接管理する必要が出てきました。

そこで設けられたのが県令という制度です。

県令は中央政府の意向を地域に反映させる重要な役職であり、いわば「中央の目」として地方に配置された存在でした。

県令には幅広い権限が与えられていました。

財政、治安、教育、衛生など、県に関するあらゆる行政業務を取り仕切る役割を担っていたのです。

また、中央政府からの命令を地域で実行するだけでなく、地方の状況を政府に報告する役割も果たしていました。

当初、県令の多くは士族や政府の信頼厚い人物が任命されており、中央とのつながりが強調される人選がされていました。

ただし、地域住民との距離があることから、意思疎通の難しさや不信感が生まれることもありました。

そのため、後には地域出身者が任命されることも増えていきました。

県令の制度はやがて「知事」制度に引き継がれます。

1871年以降、数年をかけて県の統合・再編が進み、最終的に現在の都道府県制度へと発展していくことになります。

このように、県令は日本の地方行政の原型を作った重要なポジションでした。

明治維新と廃藩置県の関係とは

廃藩置県は、明治維新の大きな流れの中で行われた制度改革の一つです。

明治維新とは、幕末から明治初期にかけて進められた、日本の政治・社会・経済体制の大転換を指します。

その中心には「中央集権国家の樹立」「近代化」「国際社会への対応」といった目的がありました。

廃藩置県は、これらの目的を実現するために不可欠な改革でした。

なぜなら、江戸時代の藩制度は、各地に分かれた小国の集合体のようなものだったからです。

これでは全国に一貫した法律や税制を施行することが難しく、明治政府が目指す近代国家の形成にとって大きな妨げとなっていました。

そこで、明治維新を進める明治政府は、まず版籍奉還(はんせきほうかん)を行い、藩主に土地と人民を政府に返還させました。

そしてその次に実施されたのが廃藩置県です。

この順序で改革を進めることで、急激な反発を避けつつ、統治体制の再編を着実に進めたのです。

また、廃藩置県は、明治維新のもう一つの柱である「富国強兵」政策にも密接に関係しています。

全国を統一して効率的な徴兵制度を導入するためには、地方が中央に従う体制が必要でした。

そのためには、まず藩の軍隊を解体し、国家が軍事力を一元管理する仕組みが求められたのです。

つまり、廃藩置県は明治維新の中核的な改革であり、その成功によって日本はようやく「一つの国家」としてまとまり、近代化のスタートラインに立つことができました。

中央集権化と廃藩置県のつながり

中央集権化とは、政治や行政の権力を中央政府に集中させる仕組みを指します。

廃藩置県はこの中央集権化を進めるうえで、最も重要な制度改革の一つでした。

江戸時代の日本では、藩ごとに政治が行われており、各藩主がそれぞれの領地で独自のルールや軍を持っていました。

こうした分権的な体制は、平時には問題が少ないように見えても、有事には大きな統一行動がとれないという欠点がありました。

また、税の徴収や教育、経済政策も藩によってまちまちで、国家としての一体感に欠けていました。

廃藩置県によって、これまで地方に分散していた権力が中央政府に吸収されました。

藩主の代わりに県令が任命され、中央政府の方針を地方に反映させる仕組みが確立されたのです。

これにより、税制や軍事制度、教育政策などが全国統一で実行できるようになり、日本は真の意味で中央集権国家へと進化しました。

中央集権化が進むことで、国全体としての統一感が生まれます。

それにより、近代的な法制度や経済インフラの整備がスムーズに行われるようになりました。

また、外交や防衛といった国家全体に関わる政策も、迅速かつ一貫性を持って進めることが可能になります。

もちろん、地方の声が届きにくくなるという課題もありますが、当時の日本にとっては「一つの国」として生まれ変わるために必要不可欠な一歩でした。

中央集権化と廃藩置県は、互いに深く関わり合いながら、明治日本を形作る基盤となっていったのです。

廃藩置県とは 簡単に総括

廃藩置県とは簡単にいえば、江戸時代の「藩」を廃止して、明治政府が直接地方を統治する「県」に置き換えた大改革のことです。

これは単なる名前の変更ではなく、日本を一つの国としてまとめ、近代国家としての土台を築くために行われました。

以下に、廃藩置県のポイントを整理してご紹介します。

- 江戸時代に存在していた約260の「藩」をすべて廃止しました。

- 各地の藩主が支配していた地域は、明治政府の管理下にある「県」に再編されました。

- 旧藩主は「知藩事」として一時的に地方統治を続けましたが、のちに辞職を命じられました。

- その後、中央政府が任命する「県令」が各県の運営を担当するようになりました。

- 税制度や軍の管理が統一され、全国どこでも同じルールが適用されるようになりました。

- 藩ごとの軍隊は解体され、国が管理する軍隊に一本化されました。

- 各地の経済活動がスムーズになり、商業や交通の発展が促進されました。

- 教育や医療、インフラの整備も全国一律で進められるようになりました。

- 反乱のリスクがあった藩主の権力を取り除くことで、政府の安定性が増しました。

- 明治天皇の詔により実行されたため、正統性が国民に伝わりやすくなりました。

- 大久保利通を中心とする明治政府の改革派が主導しました。

- 御親兵という天皇直属の軍を背景に、スムーズな実行が可能となりました。

- 地方との意思疎通の難しさや士族の不満といった課題も生まれました。

- 結果として、日本は中央集権国家として生まれ変わり、近代化への道を進むことになります。

- この改革がなければ、現在の都道府県制度や日本の国家体制は存在しなかったともいえるでしょう。

このように、廃藩置県は日本の歴史を大きく動かした重要な出来事です。

制度の転換を通じて、日本は国内の分裂状態から脱却し、近代国家としての一歩を踏み出しました。

関連記事

参考サイト

コメント