「第七師団 やばい」と検索したあなたは、きっと『ゴールデンカムイ』に登場する異様な軍隊や、鶴見中尉をはじめとする強烈なキャラクターたちに強く印象を受けたのではないでしょうか。

作中で最強部隊として描かれる第七師団は、現実にも存在していた「実在の部隊」です。

では、その実態とは一体どれほど“やばい”ものだったのでしょうか。

本記事では、フィクションと史実の境界を掘り下げながら、第七師団の「強さ」の背景や「狂気」の描写、さらには「203高地」での戦歴や、現在の自衛隊とのつながりまで丁寧に解説していきます。

また、「ゴールデンカムイ 鶴見 モデル」として語られるキャラクターのルーツにも迫ります。

作品の世界観と、実際の歴史とのギャップを知ることで、『ゴールデンカムイ』がどれほど緻密に作られているか、そして第七師団という部隊がなぜ「やばい」と語られ続けるのかが、きっと見えてくるはずです。

この記事を読むとわかること

- 第七師団が「やばい」と言われる具体的な理由

- 『ゴールデンカムイ』と史実における第七師団の違い

- 鶴見中尉のモデルとされる人物の特徴

- 現在の自衛隊に引き継がれた第七師団の名残

第七師団がやばいと言われる理由とは

- 『ゴールデンカムイ』における第七師団の描写

- 鶴見中尉のモデルと史実の関係

- 実在した第七師団のルーツと背景

- ゴールデンカムイで第七師団が悪役にされた理由とその象徴性

- 203高地での戦いとその壮絶さ

- 最強部隊と称される根拠はあるのか

『ゴールデンカムイ』における第七師団の描写

『ゴールデンカムイ』に登場する第七師団は、作中で最強の軍事勢力として描かれています。彼らは圧倒的な武力と狂気をもって物語に緊張感を与える存在です。特に鶴見中尉を筆頭としたキャラクターたちの強烈な個性は、読者に「第七師団=やばい集団」という印象を強く与えています。

この作品では、日露戦争後の北海道が舞台となり、金塊を巡る争奪戦が展開されます。その中で第七師団は、自衛の範囲を超えて金塊の支配を目指す軍人集団として登場します。鶴見中尉は独自の思想を持ち、北海道の独立や軍事政権の樹立という目的のために動いており、その狂気と緻密な策略によって部下たちをも動かしていきます。

また、部下たちも一筋縄ではいかない面々ばかりです。尾形百之助の冷酷さや、月島軍曹の忠誠と苦悩、鯉登少尉の異常なテンションと鶴見への盲目的な愛情など、いずれも軍人という枠を超えた「クセの強さ」があります。

このようにして、第七師団は単なる軍隊ではなく、思想と個性がぶつかり合う人間ドラマの中心として描かれています。力による支配、暴力の正当化、目的のためには犠牲も厭わない冷酷さ――これらが混在することで、読者にとって非常にインパクトの強い存在となっているのです。

その一方で、第七師団の描写は単なる「悪」ではありません。兵士たちの過去や、家族への想い、理不尽な境遇なども丁寧に描かれています。このバランスがあるからこそ、第七師団は単なる敵役ではなく、「やばいけれども目が離せない存在」になっているのです。

結果的に、『ゴールデンカムイ』における第七師団は、物語を大きく動かす原動力であり、単なる戦闘力では語れない複雑な人間集団として描かれていると言えるでしょう。

鶴見中尉のモデルと史実の関係

『ゴールデンカムイ』に登場する鶴見中尉は、作中屈指の異彩を放つキャラクターです。異常なまでに頭脳明晰で、他者を操作する能力に長けた人物として描かれています。その反面、私利私欲に動かされるのではなく、仲間や部下を想う姿も垣間見え、その二面性が読者を惹きつけています。

鶴見中尉に史実上の明確なモデルがいるかについては、公式に明言されていません。しかし、史実の第七師団に「鶴見」という姓の大佐がいたことは確認されています。また、鶴見中尉の所属する第七師団そのものが、北海道を守る「北鎮部隊」として重要な役割を担っていたのも事実です。

これに加えて、鶴見中尉が掲げる「北海道独立」「軍事政権樹立」といった思想は、歴史的には現実味のないフィクションです。とはいえ、日露戦争後の軍内部には不満や不遇な処遇に対する怒りを抱えていた将兵がいたことは確かであり、そこから着想を得ている可能性はあります。

また、彼のキャラクターには、乃木希典などの有名な軍人が持つ「忠義」「滅私奉公」といった要素が反転されたような印象も見受けられます。つまり、国家ではなく“自分の理想”に忠誠を尽くす姿が、現実の軍人たちと対照的なのです。

もう一つ注目すべきは、鶴見中尉の巧妙な話術や心理操作です。これらは、実在したスパイや情報将校に見られる特徴と一致します。特に彼のロシア語能力、諜報活動の豊富さから見て、実在した諜報将校や特殊任務に就いた人物がモデルとなっている可能性も考えられます。

このように、鶴見中尉は一人の実在人物をモデルにしたというよりも、複数の史実や人物の要素を組み合わせ、さらに作者の創作を加えて生まれたキャラクターだと考えられます。そのため、リアリティとフィクションが絶妙に入り混じった存在感が、物語の中でも強い印象を残す要因となっています。

実在した第七師団のルーツと背景

第七師団は実在した大日本帝国陸軍の部隊で、1896年(明治29年)に設立されました。北海道の屯田兵を母体とする、他の常設師団とは異なる成り立ちを持っていたことが特徴です。この特殊な出自が、第七師団の独自性と「やばさ」の一因とも言えるでしょう。

屯田兵とは、明治政府が北海道の開拓と防衛を兼ねて設置した半農半兵の存在です。主に東北や北陸地方の元武士や農民が移住させられました。彼らは過酷な環境の中で土地を耕しながら、軍事訓練も行っていたのです。このような背景から、第七師団の初期構成員には、勤勉で忠誠心の強い人材が多く含まれていたと考えられます。

しかし、彼らの境遇は決して恵まれたものではありませんでした。農業に不向きな土地での開拓、厳しい気候条件、そして軍の規律と訓練に縛られた生活。これらが合わさることで、精神的にも肉体的にも極限状態に置かれる者も少なくなかったようです。

その後、第七師団は日露戦争に初出陣し、203高地の攻防などで大きな犠牲を払いつつも一定の戦果を上げました。こうした戦歴が、彼らに「北鎮部隊」という名誉ある呼称を与える一因となりました。

また、北海道の地政学的な位置から見ても、第七師団の重要性は高く、対ロシア戦を念頭に置いた「最前線の防衛部隊」として機能していたのです。これが、後の「最強部隊」という評判の下地になっていったと考えられます。

ただし、その名声と実際の待遇にはギャップがあったとも言われています。一部の資料では、第七師団の将兵が戦後に冷遇されたという説もありますが、これにはフィクションの影響も含まれているため、慎重な解釈が求められます。

このように、第七師団は北海道の開拓と防衛という過酷な任務から生まれた特異な師団であり、その背景を知ることで、なぜこの部隊が特別視されるのかが見えてくるのです。

ゴールデンカムイで第七師団が悪役にされた理由とその象徴性

『ゴールデンカムイ』では、第七師団が事実上の“悪役”として描かれています。これは単に物語上の便宜ではなく、歴史や土地の背景を踏まえた象徴的な演出でもあります。作者・野田サトル氏の曽祖父も第七師団の出身であることから、その描写には意図的な含みがあるように思われます。

北海道という舞台を考えたとき、第七師団はこの地に深く根差した存在です。アイヌ文化と衝突しながら近代国家の防衛を担ったこの部隊が、アシリパのようなアイヌの立場から見れば「敵」となるのは自然な構図です。つまり、善悪という単純な図式ではなく、立場の違いがそのまま物語の対立構造に反映されています。

また、第七師団の「やばさ」は個人の狂気だけでなく、集団としての狂信的な行動に見られます。鶴見中尉の理念に無条件で従う部下たちは、組織が個を飲み込んでいく様子を象徴しており、軍国主義の危うさを暗に示しているとも解釈できます。

このような表現は、日本の近代史、とくに軍の台頭とその暴走への批判とも受け取れます。作品において第七師団は単なる「敵」ではなく、国家の歪みや時代の犠牲を体現する存在として描かれているのです。

もちろん、兵士たち一人ひとりにスポットが当たる場面も多く、彼らが単なる悪者ではないことも丁寧に描かれています。この点が作品に深みを与えており、読者が単純に善悪で判断できないような構成になっているのです。

結果的に、第七師団は『ゴールデンカムイ』の中で「悪役でありながら、理解したくなる存在」として描かれます。それはまさに、歴史の中で埋もれがちな“多面的な人間像”を浮かび上がらせるための装置とも言えるでしょう。

203高地での戦いとその壮絶さ

第七師団が「やばい」と言われる要因の一つに、日露戦争での203高地の戦いがあります。203高地とは、旅順要塞を攻略するための要衝であり、この戦いが日露戦争の勝敗を左右するとも言われました。その最終局面に投入されたのが、増援として呼ばれた第七師団でした。

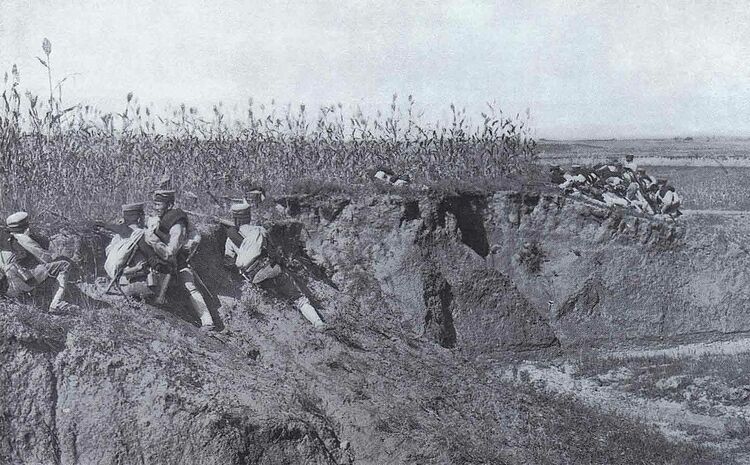

203高地は、ただの高台ではありませんでした。ロシア軍が8年かけて築き上げた堅牢な要塞であり、砲台や兵営が地下で連結された防御陣地として機能していました。要塞の守備兵力は約4万人。対する日本軍は、乃木希典率いる第三軍を中心に攻略に臨みましたが、初期攻撃では甚大な被害を受け、陣地を奪うことができませんでした。

この状況を打破するため、当時まだ実戦経験の少なかった第七師団が増援部隊として投入されます。彼らは、戦場に到着するなり激戦の最前線に送り込まれました。その中で特に知られているのが、第七師団による12月の総攻撃です。

この攻撃では、日本軍は山の斜面に死体の山を築きながら突撃を繰り返し、最終的に203高地を制圧しました。しかし代償はあまりに大きく、死傷率は60%を超えるとも言われています。総兵力1万人のうち、3000人以上が戦死したとされており、戦後も多くの兵士が傷病や精神的後遺症に苦しんだと伝えられています。

こうした戦いは、単なる「勝利」では片づけられません。実際、203高地の戦果により戦略的には旅順港への砲撃が可能になりましたが、それ以上に兵士の犠牲が強く印象に残っています。鶴見中尉が作中で語るように、「戦友の死体を盾にして進んだ」という描写は、誇張ではなく史実の延長にあるものです。

また、この激戦のあと、作中では「第七師団が報われなかった」とされています。師団長が責任を取って自刃したというのは創作ですが、それによって師団が表彰されなかったという設定は、フィクションながらも戦争の矛盾を浮かび上がらせる演出として効果的です。

このように、203高地の戦いは、第七師団の「やばさ」を象徴する出来事であり、ただ強いだけでなく、悲惨な犠牲と結びついた記憶として語り継がれているのです。

最強部隊と称される根拠はあるのか

第七師団が「陸軍最強部隊」と呼ばれることがありますが、その評価には実際どれほどの根拠があるのでしょうか。これについては、軍事的な実力、地政学的な役割、そして戦歴の印象の3つの観点から考える必要があります。

まず戦歴について見てみると、日露戦争における203高地の戦いでの活躍は確かに評価に値します。ただし、これは第七師団単独の成果というよりも、消耗した他部隊の後を引き継ぐ形での突撃成功でした。第一師団や第九師団が先に多くの犠牲を払っていたことも事実であり、単純に「最強」と断言できる材料にはなりにくいのです。

次に、軍事的な構成と装備を見てみましょう。第七師団は、北海道という寒冷地に配備された常設部隊であり、寒冷地訓練や山岳戦などに特化していたため、一定の練度と適応力が求められていました。戦車や重火器が導入される近代以降も、第七師団は機甲部隊として再編されるなど、日本の防衛において重要な役割を担っていました。

さらに、地政学的な面から見ると、北海道という立地は、当時からロシアとの緊張関係における最前線とされていました。このことから、「北の守り=日本の要」とされ、第七師団にはその重責が課されていたのです。結果として、他の師団以上に戦備を整える必要があり、訓練の密度も高くなったという事情があります。

しかし、それでも「最強」という評価には議論の余地があります。例えば、実戦での評価が高かった第九師団や、体格・成績が選抜基準だった近衛師団などと比べると、第七師団は「精強ではあるが、戦歴が突出していたわけではない」という見方もできます。

つまり、第七師団が「最強」と言われる背景には、事実以上に「期待」や「象徴性」が含まれているのです。北海道を守る唯一の正規師団としての威厳、そして『ゴールデンカムイ』などのフィクション作品での脚色が、この印象をさらに強化しています。

そのため、最強部隊かどうかを客観的に判断するのは難しいものの、精神的・象徴的な「強さ」を備えた部隊であったことは間違いないでしょう。

実際に第七師団はどれほどやばかったのか

- 戦歴から見た第七師団の強さと限界

- 他の師団と比較して第七師団は最強だったのか?

- 第七師団の狂気・異常性を象徴するエピソード

- 『ゴールデンカムイ』のフィクションとの違い

- 現在の自衛隊に第七師団の名残はある?

- SNSやネットで語られる「第七師団 やばい」の声

戦歴から見た第七師団の強さと限界

第七師団の戦歴を振り返ると、その強さと同時に限界も見えてきます。まず、第七師団が初めて大規模な戦闘に参加したのは1904年の日露戦争でした。それまで新設師団として控えていたこの部隊は、旅順攻囲戦の後期に投入され、激戦地である203高地を奪取するという重要な任務を担いました。

203高地の攻略は戦術的にも戦略的にも意義のあるものでした。山頂から旅順港を見下ろすことで、砲撃によるロシア艦隊への直接的打撃が可能となったためです。この戦果により、日本軍は旅順攻略を大きく前進させることに成功しました。このような功績が「第七師団=精強」との評価につながったのは自然な流れだったといえます。

しかしその裏には、甚大な人的損失がありました。戦死者は師団全体の3割以上にのぼり、戦闘終了後の残存兵力は深刻な不足状態だったと記録されています。また、203高地攻防戦の終盤で主導権を握ったものの、それ以前の攻撃は第一師団など他部隊の長期間にわたる消耗戦の蓄積があっての成果でした。言い換えれば、第七師団だけの力で戦局を決したわけではなかったのです。

続いて、シベリア出兵やノモンハン事件にも参加した第七師団ですが、これらの戦闘では苦戦を強いられる場面も目立ちます。特にノモンハン事件では、ソ連軍の機械化部隊に対し、十分な装備を持たない日本軍が多くの犠牲を出しました。第七師団の一部である第26連隊も出動し、勇敢な戦いを見せた一方で、多くの兵士が戦死・負傷しています。

このように、第七師団は特定の場面で大きな成果を上げたことが評価されがちですが、その一方で戦力の限界や戦略的な問題も抱えていました。精強ではあるが万能ではない、というのがより正確な評価と言えるでしょう。

他の師団と比較して第七師団は最強だったのか?

第七師団が「最強部隊」と語られることは多いですが、他の師団と比較してその評価がどれほど妥当だったのかを検討する必要があります。比較対象としてよく挙げられるのが第一師団、近衛師団、そして第九師団です。

第一師団は、東京に本拠地を置く「帝国陸軍の精鋭」として知られており、初期から多くの実戦を経験してきた歴史があります。日清戦争や日露戦争では主力として活躍し、その戦闘経験と編成の質の高さから、兵士の練度や士気も非常に高かったとされています。『ゴールデンカムイ』の主人公・杉元佐一もこの第一師団の出身で、劇中でも彼の実力は高く評価されています。

また、近衛師団は皇族の護衛や国家の要人を守る任務を担っていた特別な部隊です。選抜基準が非常に厳しく、体格や学力にも優れた兵士が集められていたため、質の面では非常に優秀な部隊でした。

第九師団に関しては、日露戦争における旅順攻囲戦や奉天会戦での大きな戦功があり、その奮戦ぶりから「鬼九師団」とも呼ばれていました。特に盤龍山堡塁の制圧や、要塞の弱点を突いた戦法など、戦術面での柔軟性と実行力が評価されています。

これらの師団と比べたとき、第七師団は「地政学的な重要性」と「北海道の守備」という点で非常に特異なポジションにありました。寒冷地での厳しい訓練、過酷な環境下での生活を経験していたため、持久力や適応力には秀でていたと考えられます。

しかし、総合的な戦歴や柔軟な戦術運用、兵士の選抜基準という面では、必ずしも他の精鋭師団に比べて「明らかに最強」と断言できるものではありません。むしろ、その土地柄や任務の性質によって「最も過酷な条件で任務を遂行していた部隊」としての評価が適切でしょう。

第七師団の狂気・異常性を象徴するエピソード

第七師団が「やばい」と言われる背景には、狂気や異常性を感じさせるエピソードの数々が存在します。とくに『ゴールデンカムイ』の作中で描かれる第七師団は、軍というよりもカルト集団のような様相を呈しており、読者の印象にも強く残ります。

代表的なのが鶴見中尉の指導方法です。彼は絶対的なカリスマ性を持ち、部下たちを心理的に掌握しています。月島軍曹は重い過去を抱えながらも鶴見のもとで行動し続け、鯉登少尉は盲目的なまでに鶴見に心酔しています。まるで理性よりも信仰が勝っているような描写がなされており、組織全体に異様な空気が漂っているのです。

さらに、作中では戦死者の遺体を利用して突撃を仕掛けるという描写もあります。戦術的には合理性があるかもしれませんが、人道的観点から見れば狂気そのものです。また、アイヌの金塊を奪うために多数の刺青人皮を集めるという行為も、倫理を超えた執着を感じさせます。

これに加えて、鶴見中尉は部下の私生活にまで干渉し、結婚や離婚、昇進などすべてを操っています。組織としての秩序を維持するためとはいえ、個人の尊厳を踏みにじるような行動が常態化している点が、異常性を際立たせています。

このような描写は、単にフィクションとしての誇張ではなく、軍という組織が極限状態に置かれたときに見せる「人間の狂気」を象徴するものとも言えるでしょう。そして、これこそが多くの読者が第七師団を「やばい」と感じる理由の一つなのです。

『ゴールデンカムイ』のフィクションとの違い

『ゴールデンカムイ』は、史実をベースにしながらもエンタメとしての脚色を多く取り入れた作品です。第七師団をはじめとする登場キャラクターや出来事の多くは、事実とフィクションが混ざり合っています。そのため、実際の歴史と照らし合わせることで、作品の創作部分がより鮮明に見えてきます。

まず大きな違いの一つは、第七師団が悪役として描かれている点です。史実における第七師団は、北海道の守備を担う重要な常備部隊であり、「北鎮部隊」として地域の安全保障に貢献していました。もちろん、戦時中には過酷な戦闘や苛烈な訓練も行われていたでしょうが、作中のように極端な陰謀やテロ計画を進めていた記録は確認されていません。

また、鶴見中尉の存在も完全な創作です。史実に「鶴見」という名の軍人がいたことは事実ですが、作中のように思想的・戦略的な行動を取っていた人物がいたという記録は見つかっていません。鶴見中尉が示す行動や思想は、あくまで物語を盛り上げるために作られたフィクショナルな人物像といえます。

さらに、金塊争奪戦そのものもフィクションです。実際にアイヌの金塊伝説があったわけではなく、刺青人皮という設定も創作に過ぎません。ただし、アイヌ民族が不当な扱いを受けていたことや、明治期の和人との軋轢は史実に基づいています。このような点で、物語は現実の社会問題にヒントを得つつも、大胆に物語性を加えているのです。

加えて、203高地での戦闘後に第七師団が冷遇されたという設定も創作です。史実では、師団長が自決した記録もなく、第七師団が表彰されなかったとする事実も確認されていません。これらは、鶴見中尉の動機に説得力を持たせるためのストーリー上の演出と考えられます。

このように、フィクションと史実を明確に分けて理解することは、作品をより深く楽しむために重要です。史実を知れば知るほど、『ゴールデンカムイ』の巧妙な構成や創作の意図が読み取れるようになります。

現在の自衛隊に第七師団の名残はある?

かつての第七師団は大日本帝国陸軍の部隊として、北海道の防衛を担っていましたが、現在の自衛隊にもその名残は存在しているのでしょうか。結論から言うと、直接的な継承関係はありませんが、「第七師団」の名は現在も自衛隊で使われています。

陸上自衛隊には、北海道・千歳市を拠点とする「第7師団」が存在します。この部隊は現在、日本で唯一の機甲師団であり、戦車部隊を主力としています。創設は1956年。旧日本軍の第七師団との直接的な組織的つながりはないものの、地理的にも機能的にも「北の防衛」を担うという共通点があります。

現在の第7師団は、北海道の広大な土地と厳しい気象条件に対応できる部隊として訓練されています。主力装備には90式戦車や10式戦車があり、これらを用いた大規模な機甲演習は、自衛隊内でも屈指の規模を誇ります。冬季演習や災害派遣にも積極的に取り組んでおり、単なる戦闘部隊にとどまらない社会的役割も担っています。

興味深いのは、現在の第7師団の公式サイトや広報資料には「北鎮部隊」という歴史的な名称を積極的には使っていない点です。これは、旧日本軍とのイメージ的な切り分けを意識しているからだと考えられます。一方で、地域住民の中には「第七師団=北の守り」というイメージを根強く持っている方もおり、記憶としての「第七師団」は今も生き続けているとも言えるでしょう。

つまり、現在の自衛隊における第7師団は、歴史的には旧陸軍の第七師団の系譜ではないものの、その精神や役割の一部は確かに引き継がれていると見ることができます。

SNSやネットで語られる「第七師団 やばい」の声

「第七師団 やばい」という言葉は、SNSや掲示板などのネット上でもたびたび目にします。これは、主に『ゴールデンカムイ』の影響によるもので、作品の中で描かれる第七師団の異常性や圧倒的な強さが「やばい」という一言で表現されているのです。

Twitterでは、「第七師団ってマジで怖い」「鶴見中尉がいちばんやばい」「月島軍曹の忠誠心が怖すぎる」といった投稿が多く見られます。これらのコメントは、キャラクターへの好意と畏怖が入り混じったもので、視聴者・読者の強い印象を表しています。単に「強い」ではなく、「何をしでかすかわからない」という意味での「やばさ」が中心です。

YouTubeの考察動画でも、第七師団の異常性や、鶴見中尉の心理戦術を分析する内容が多く再生されています。なかには「第七師団だけホラー作品みたい」と評する声もあり、作品における彼らの存在が際立っていることがわかります。

一方、歴史に興味を持った層からは「第七師団って本当にあったんだ」「最強ってのは盛ってるよね?」といった冷静な意見も見られます。史実とフィクションの違いに触れた投稿は、作品をきっかけに近代史に関心を持ったユーザーによるもので、教育的な意味でも有意義な反応と言えるでしょう。

さらに、「第七師団の演習映像やばすぎ」「現代の第7師団の戦車かっこよすぎ」といった、現在の自衛隊の第7師団に言及する投稿も少なくありません。過去と現在がネット上でつながり、興味の連鎖が生まれているのです。

このように、「第七師団 やばい」という言葉には、エンタメ的な驚きから歴史的な考察まで、多様なニュアンスが含まれています。それがネット上で拡散され、多くの人の関心を引きつけているのは、『ゴールデンカムイ』という作品の強い影響力を示しているといえるでしょう。

第七師団がやばいと言われる理由を総括

『ゴールデンカムイ』や実際の歴史的背景から、「第七師団 やばい」と評される理由にはさまざまな要素が混ざり合っています。ここでは、それらの情報をわかりやすく整理し、総まとめとしてご紹介します。初めて知る方でも理解しやすいよう、ポイントを箇条書きでまとめました。

- 『ゴールデンカムイ』において第七師団は、作中最強クラスの軍事勢力として描かれている

- 鶴見中尉を中心に、部下たちの個性や狂気が際立っており「やばい集団」として印象づけられている

- 鶴見中尉には明確なモデルはいないものの、複数の史実軍人の要素が組み合わさったキャラクターとされている

- 第七師団のルーツは北海道の屯田兵であり、開拓と軍事の両面で厳しい任務を背負っていた

- 作中では悪役として描かれるが、それは立場の違いによる対立構造の象徴でもある

- 日露戦争における203高地での戦いで激しい戦闘を経験し、多くの犠牲を出しながら勝利を収めた

- 実戦経験や戦歴、地政学的な重要性から「最強部隊」とも呼ばれるようになった

- 一方で、他の師団と比べると「万能な最強」とまでは言えず、限界も明確に存在していた

- 鶴見中尉の異常な指導法や、部下の盲信的な行動は「狂気と異常性」の象徴として描かれている

- フィクション部分と史実は明確に区別されており、物語上の脚色も多く含まれている

- 現在の自衛隊には「第7師団」が存在し、戦車を主力とする日本唯一の機甲師団となっている

- 旧陸軍との直接の継承関係はないが、地理や役割から精神的なつながりを感じさせる存在

- SNSでは「第七師団 やばい」というフレーズが、作品への熱量やキャラの強烈さを示す言葉として使われている

- 歴史に興味を持った層からは、フィクションとの違いを冷静に分析する声も多い

- 「やばい」という評価には、暴力性や強さだけでなく、思想や組織の異質さも含まれている

このように、「第七師団 やばい」と言われる理由は、単なる強さや怖さにとどまりません。歴史・キャラクター性・物語構造といった多くの要素が複雑に絡み合って生まれた評価なのです。

関連記事

参考サイト

コメント