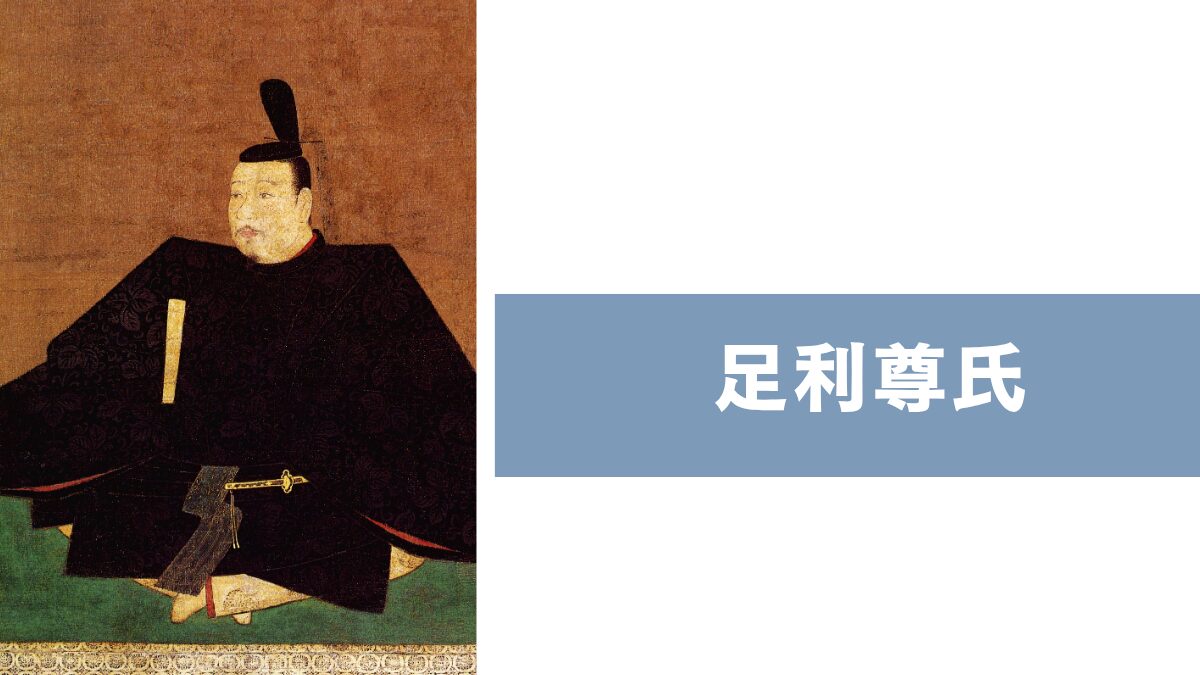

鎌倉幕府を倒し、室町幕府を開いたことで知られる足利尊氏。

でも、「足利尊氏って何をした人?」「どんな人だったの?」「征夷大将軍ってどういう立場?」と聞かれると、説明に困る方も多いのではないでしょうか。

また、彼の性格や死因、後醍醐天皇や弟・足利直義との関係、歴史に残るエピソードなど、意外と知られていない側面もたくさんあります。

この記事では、そんな足利尊氏について、歴史が苦手な方にも読みやすいように簡単にまとめながら、彼がどのような人物で、なぜ歴史上重要視されているのかをわかりやすく解説していきます。

時代背景や人間関係も整理しながら、「足利尊氏 何した人」と検索した方が知りたい疑問にしっかり答えていきます。

この記事を読むとわかること

- 足利尊氏が歴史の中で果たした具体的な役割

- 足利尊氏の性格や人物像、どんな人だったのか

- 足利尊氏の死因と晩年の様子

- 歴史的エピソードや後醍醐天皇・弟との関係性

足利尊氏は何をした人なのかを解説

- 鎌倉幕府を倒した理由とその経緯を簡単に

- 征夷大将軍として室町幕府を開いた功績

- 南北朝時代に果たした足利尊氏の役割

- 後醍醐天皇との対立と建武の新政の崩壊

- 弟・足利直義との対立と観応の擾乱とは

鎌倉幕府を倒した理由とその経緯を簡単に

足利尊氏が鎌倉幕府を倒した理由は、幕府に対する不満が高まっていた時代背景と、後醍醐天皇の呼びかけに応じたことが大きな要因です。

当時の鎌倉幕府は北条氏による専制的な支配が長く続いており、地方の武士たちの間では不公平な政治に対する不満が積み重なっていました。

そのような中で、後醍醐天皇は幕府打倒を掲げて兵を挙げ、各地の武士に協力を求めました。

足利尊氏は当初、幕府側の武将でしたが、次第にその支配体制に疑問を持つようになります。

特に、幕府が自らの功績を正当に評価しないことや、恩賞が不公平であったことが決定的な理由とされています。

1333年、尊氏は幕府の命令に背いて六波羅探題(京都における幕府の出先機関)を攻め落とし、京の制圧に成功します。

さらに同年、新田義貞が鎌倉に攻め込んで幕府を滅亡に追い込み、ここに約150年続いた鎌倉幕府は終焉を迎えました。

この流れは、単なる反乱というよりも、多くの武士たちの不満と天皇の権威が結びついた時代のうねりによるものでした。

足利尊氏は、そうした中で大きな決断を下し、歴史を大きく動かした人物だったのです。

ただし、幕府打倒後も混乱は続き、すぐに安定した政権が築かれたわけではありませんでした。

それが後の建武の新政や室町幕府設立につながる大きな転機となります。

征夷大将軍として室町幕府を開いた功績

足利尊氏が征夷大将軍に任じられたのは1338年のことで、これは室町幕府成立の象徴的な出来事でした。

この任命により、彼は正式に武家政権の頂点に立ち、鎌倉幕府の後継となる新たな政権の基礎を築きました。

尊氏が室町幕府を開いた背景には、建武の新政の失敗と、その後の政治的混乱があります。

後醍醐天皇による建武の新政では、武士の地位が軽視され、恩賞も十分に与えられないことが多く、各地の武士たちは次第に不満を募らせていきました。

そうした中、足利尊氏は再び兵を挙げ、後醍醐天皇と対立する中で独自の政権を樹立する道を選びます。

征夷大将軍という称号は、それまでの武家政権と同じく、天皇からの任命を受けることで正統性を持つものでした。

そのため、尊氏は武士たちの支持を背景に、天皇に対して形式的な忠誠を誓いつつも、実質的には自立した政権を京都に築いたのです。

これが後の室町幕府の始まりであり、約240年にわたって続く新たな時代の幕開けとなりました。

ただし、室町幕府の初期は非常に不安定で、南北朝の対立や内紛も続いていました。

そのため、尊氏の功績は政権を創設したことに留まらず、困難な状況の中でも武士政権の再建に尽力した点にあると言えるでしょう。

このように、征夷大将軍としての尊氏の行動は、日本の政治体制を大きく変えた重要な転換点でした。

南北朝時代に果たした足利尊氏の役割

南北朝時代は、日本の歴史の中でも複雑な時代の一つで、天皇が二つに分裂していた時期です。

足利尊氏は、この時代の中心人物として極めて大きな役割を果たしました。

そもそも南北朝時代とは、後醍醐天皇が吉野に南朝を開いたことに始まります。

一方で、足利尊氏は京都に別の天皇(光明天皇)を立てて北朝を設立しました。

これにより、日本はおよそ60年間、南朝と北朝という二つの天皇が存在する異例の時代に突入します。

尊氏がなぜこのような選択をしたかというと、建武の新政の混乱と、それによって失望した多くの武士たちの声を背景にしていたからです。

後醍醐天皇の政策は理想主義的であり、武士社会の現実とは大きくかけ離れていました。

尊氏はそれを正すべく、より現実的な政権運営を目指し、自らが支持する北朝天皇を擁立したのです。

この結果、日本は南北に分裂した形で政治が進行することになりますが、尊氏の目的はただの権力争いではありませんでした。

彼は武士の立場を守りつつ、混乱した日本を安定させようとしたと見ることもできます。

もちろん、南北朝時代は戦乱が絶えず、多くの人々が苦しみました。

しかし、尊氏の行動が後の統一への第一歩となり、最終的には彼の子孫である足利義満が南北朝を統一する礎を築くことになったのです。

後醍醐天皇との対立と建武の新政の崩壊

後醍醐天皇との対立は、足利尊氏の人生において最大の政治的転換点でした。

その発端となったのが、1334年に始まった建武の新政です。

これは後醍醐天皇が理想とした天皇親政を目指したもので、天皇が直接政治を行う体制を築こうとした試みでした。

しかし、建武の新政は現実の武士社会には馴染まない制度でした。

功績を挙げた武士に十分な恩賞が与えられなかったり、官位の授与に不満が出たりと、武士たちの間で不信感が広がっていきます。

その中には、尊氏自身も含まれていました。

一方で、後醍醐天皇は自らの理想を貫こうとし、武士との調整を怠った面が否めません。

こうした状況の中で、尊氏は再び兵を挙げ、後醍醐天皇と対立することになります。

そして1336年、尊氏は光明天皇を擁立し、自らが中心となる新たな政権を樹立しました。

この動きによって建武の新政はわずか2年ほどで崩壊し、日本は南北朝時代へと突入していきます。

建武の新政は理想主義的であった反面、現実的な支えを欠いていたため、長続きすることができなかったのです。

尊氏との対立は、理想と現実のぶつかり合いであり、結果として政治の主導権は武士階級に戻ることとなりました。

弟・足利直義との対立と観応の擾乱とは

観応の擾乱とは、足利尊氏とその弟・足利直義との間で起こった深刻な権力闘争です。

この内紛は、室町幕府の初期を揺るがす一大事件となり、政権の安定に大きな影を落としました。

足利直義は、尊氏の政権運営を支える重要な存在であり、主に内政を担当していました。

一方で、軍事面では尊氏が主導権を握っていたため、二人は表面的には良好な関係を築いていました。

しかし、幕府の組織が整うにつれて、政策の違いや人事に対する意見の食い違いが表面化していきます。

特に問題となったのが、直義と高師直(たかのもろなお)との対立です。

高師直は尊氏の側近であり、実質的な権力者として振る舞っていました。

この二人の権力争いが、やがて武力衝突へと発展し、幕府を二分する内乱へとつながっていきました。

観応の擾乱は、結果的に直義派が敗れ、彼は失脚することになります。

しかし、この内紛により室町幕府の信頼は大きく損なわれ、多くの武士たちが動揺しました。

政権内部の不安定さが露呈したことで、地方でも反乱や独立の動きが見られるようになりました。

足利尊氏にとっても、この内紛は大きな試練だったと言えるでしょう。

身内との対立は、政治家としての評価に影を落とす結果となったものの、一方でこれを乗り越えたことで幕府体制の再構築につながったとも言えます。

観応の擾乱は、室町時代初期の政権運営の難しさを物語る象徴的な出来事でした。

足利尊氏は何をした人物なのかを人物像から理解

- 足利尊氏はどんな人だったのかを総合的に紹介

- 足利尊氏の性格から見たリーダーとしての資質

- 晩年と死因についての史実を解説

- 歴史的に語られる足利尊氏のエピソード

- 足利尊氏の子孫と室町幕府のその後

- 足利尊氏の行動から見る時代背景と政治的意味

足利尊氏はどんな人だったのかを総合的に紹介

足利尊氏は、日本の中世史において極めて重要な存在であり、武士としての才覚と政治家としての柔軟性を兼ね備えた人物でした。

彼は鎌倉時代末期に生まれ、当初は幕府に仕える武将として活躍していましたが、後に自らの信念に従い幕府を倒し、新たな時代を切り開いた人物です。

特に注目すべきは、その行動力と決断力です。

六波羅探題を攻め落とし、後醍醐天皇と共に鎌倉幕府を倒した際の行動は、当時としては極めて大胆でした。

一方で、建武の新政に失望し、後醍醐天皇と対立して独自の政権を築いたことも、彼の現実主義的な一面をよく表しています。

また、尊氏は理想主義と現実主義の間で揺れ動きながらも、最終的には武士のための政治体制を作ることに尽力しました。

その政治的センスは、征夷大将軍として室町幕府を創設し、約240年もの長期政権を確立させたことからも明らかです。

さらに、弟・直義との確執や観応の擾乱を経て、家族との関係にも苦悩を抱えながら生涯を送りました。

このように尊氏は、決して単なる武勇に長けた人物ではなく、時代の大きな変化の中で苦悩しつつも道を切り開いた、複雑で人間味にあふれた存在だったのです。

足利尊氏の性格から見たリーダーとしての資質

足利尊氏の性格については、歴史書や後世の記録を通してさまざまな評価がありますが、共通して見られるのは「温厚で寛大」「優柔不断で流されやすい」という対照的な特徴です。

この両面性が、彼のリーダーシップにも独特の影響を与えていました。

温厚で周囲に寛容な態度は、多くの武士たちに信頼感を与えました。

その結果として、尊氏のもとには多くの支持者が集まり、鎌倉幕府の打倒や室町幕府の創設といった大事業を成し遂げることができました。

また、敵対する者に対しても、必要以上に報復しない姿勢は、当時としては珍しく、尊氏の人間性をよく示しています。

一方で、彼の優柔不断さは、政治的混乱を招く原因にもなりました。

弟・直義との対立や、南北朝の分裂時にも、どちらにも強く出られずに板挟みになることがありました。

このため、時として部下や周囲の者たちに振り回され、政治的な不安定さを招く場面もありました。

ただし、こうした性格は一面的に評価するべきではありません。

時代背景を考えれば、強権的なリーダーよりも、融和を重視する姿勢が長期的には信頼を得やすかったとも言えます。

つまり、尊氏のリーダー像は「戦略家」よりも「調整役」としての側面が強く、それが室町幕府という武士社会の再構築に貢献したのです。

晩年と死因についての史実を解説

足利尊氏の晩年は、内乱と政治的緊張の中にありながらも、一定の安定を模索する時期でした。

観応の擾乱によって弟・直義との対立が決着した後、尊氏は幕府の体制を立て直すことに専念するようになります。

尊氏が亡くなったのは1358年で、病死だったと記録されています。

当時の記録によれば、病名の特定は困難ですが、長年の心労や戦乱による疲弊が健康を蝕んでいたと考えられています。

享年は54歳とされていますが、当時としては決して短命というわけではありませんでした。

晩年の尊氏は、京都の東寺に庵を構え、政務からやや距離を置いていたとされています。

このころには息子の義詮に政治の実務を任せており、自身は後方支援に回っていました。

そうした動きからも、老境に入った尊氏が次第に政治の最前線から退こうとしていたことがうかがえます。

彼の死後、葬儀は盛大に行われ、多くの武士たちがその死を悼みました。

尊氏の死を機に、室町幕府は一時的に政治の方向性を見失う場面もありましたが、その礎はすでに築かれており、後の義満の時代に大きく発展することとなります。

尊氏の晩年は波乱に満ちた生涯とは対照的に、静かに幕を閉じたとも言えます。

その生き方は、混迷の時代を生き抜いた一人の武士として、多くの教訓を今に伝えています。

歴史的に語られる足利尊氏のエピソード

足利尊氏にまつわるエピソードには、彼の人柄や当時の社会背景を知る上で興味深いものがいくつかあります。

中でも有名なのが「御所巻き」と呼ばれる逸話です。

これは、敵に囲まれた際、尊氏が自らの陣を御所のように見立てて夜営し、あたかも天皇の命を受けているように見せかけたというものです。

敵の士気を下げ、無用な戦いを避けるための戦略であったとされ、尊氏の知略と機転の利く性格を象徴しています。

また、後醍醐天皇から逃れる途中、神社に身を寄せて助かったという逸話もあります。

このとき尊氏は、神に深く感謝し、後にその神社を厚く保護したとされており、信仰心の深さもうかがえます。

さらに、戦いの場においても尊氏は無益な殺生を嫌う一面があり、降伏した敵に対して寛大な処置を施すことが多かったと伝えられています。

こうした姿勢は、後の武士道にも影響を与えたと言われています。

このように、尊氏のエピソードには武将としての機略、信仰心、そして人間としての情け深さが込められています。

単に戦いに強いだけでなく、知恵と人間味を持ち合わせた人物像が、後世の人々に語り継がれてきた理由なのです。

足利尊氏の子孫と室町幕府のその後

足利尊氏の子孫は、彼が築いた室町幕府を継承し、15代将軍にわたって日本の政権中枢を担いました。

中でも最も有名なのが三代将軍・足利義満で、彼の時代に幕府の権力は絶頂を迎えました。

義満は、南北朝を統一し、政治的安定をもたらした功績があります。

また、金閣寺を建立し、文化面でも大きな影響を与えました。

こうした功績は、祖父である尊氏が築いた基盤があってこそのものでした。

しかし、後の代になると幕府の力は徐々に衰退していきます。

将軍家内部の争いや、地方豪族の台頭、そして応仁の乱といった大規模な内乱により、幕府の統制力は失われていきました。

特に、足利義政以降は将軍の権威が形骸化し、実質的な支配力を持たない存在となっていきます。

最終的には、15代将軍・足利義昭が織田信長によって京都から追放され、室町幕府は1573年に終焉を迎えました。

それでも、約240年にわたって存続したこの政権は、日本史の中でも長寿政権として特筆されます。

尊氏の子孫たちは必ずしも一貫して有能だったわけではありませんが、文化の発展や制度の整備に貢献した面も多くあります。

そのため、室町幕府は単なる武家政権というだけでなく、文化的な基盤を築いた政権としても評価されています。

足利尊氏の行動から見る時代背景と政治的意味

足利尊氏の行動を通じて見えてくるのは、鎌倉時代から室町時代への政治的転換と、武士階級の価値観の変化です。

彼の時代は、貴族による政治から武士による統治への過渡期にあたり、その動きは単なる政権交代ではなく、日本社会そのものの大きな構造変化を象徴しています。

鎌倉幕府末期、北条氏による支配は形式的かつ硬直化しており、多くの武士たちは政治の停滞に不満を抱いていました。

その中で、尊氏のように現場感覚を持ち、戦場と政治の両面で活躍できる武士が求められていたのです。

また、尊氏が建武の新政に見切りをつけたことも重要です。

これは、理想だけでは国は治まらず、現実に即した統治が必要であるという認識の表れでした。

この視点は、後の武家政権すべてに通じる教訓となっています。

さらに、南北朝時代の混乱の中で尊氏が示した柔軟な外交・政治判断は、単に権力を握るための行動ではなく、時代のニーズに応える形で行われたものでした。

こうした対応力が、室町幕府の成立と持続を支える土台となったのです。

つまり、足利尊氏の行動は、時代の移り変わりに対応した「武士による現実的な政治」の始まりを象徴しており、単なる一人の英雄というよりも、日本社会の転換点を体現した存在だったと言えるでしょう。

足利尊氏は何をした人なのかを総括

足利尊氏は、日本の歴史の中でも特に大きな転換点を築いた人物です。

ここでは、「足利尊氏 何した人?」と疑問に思っている方へ向けて、その行動や功績をわかりやすくまとめてご紹介します。

以下のポイントを押さえると、尊氏が果たした歴史的な役割や人物像がイメージしやすくなります。

- 鎌倉幕府に仕える立場から反旗を翻し、六波羅探題を攻め落として京を制圧しました

- 鎌倉幕府の滅亡に大きく関わり、武士たちの支持を背景に歴史を動かしました

- 後醍醐天皇の理想主義的な「建武の新政」に協力するも、現実と合わず対立します

- 反発した尊氏は光明天皇を擁立し、自らの政権を築いていきました

- 征夷大将軍に任命され、京都に室町幕府を開いて武家政権の頂点に立ちました

- 約240年にわたる室町幕府の基礎を築いた人物として評価されています

- 南北朝時代では、二つの朝廷が併存する中、北朝を支えて政局を安定させました

- 弟・足利直義との対立「観応の擾乱」では苦渋の決断を迫られました

- 優柔不断とされつつも、温厚で寛容な性格が多くの武士の支持を集めました

- 晩年は政務からやや距離を置きつつ、息子に後を託して静かに過ごしました

- 病により54歳で亡くなり、多くの武士たちに惜しまれました

- 敵にも情け深く接する姿勢は、武士道の源流としても語られます

- 「御所巻き」などの知略に富んだ逸話も残されており、機転の利く人物でした

- 尊氏の子孫は将軍家として文化や政治に貢献し、特に義満の時代に繁栄を迎えます

- 彼の生涯は、貴族中心から武士中心の時代への転換を象徴するものでした

このように、足利尊氏は単なる武将ではなく、武士政権を再構築し、日本の政治構造を大きく変えた人物です。

その一つひとつの選択が、日本の歴史に大きな影響を与えたことがわかります。

関連記事

参考サイト

コメント