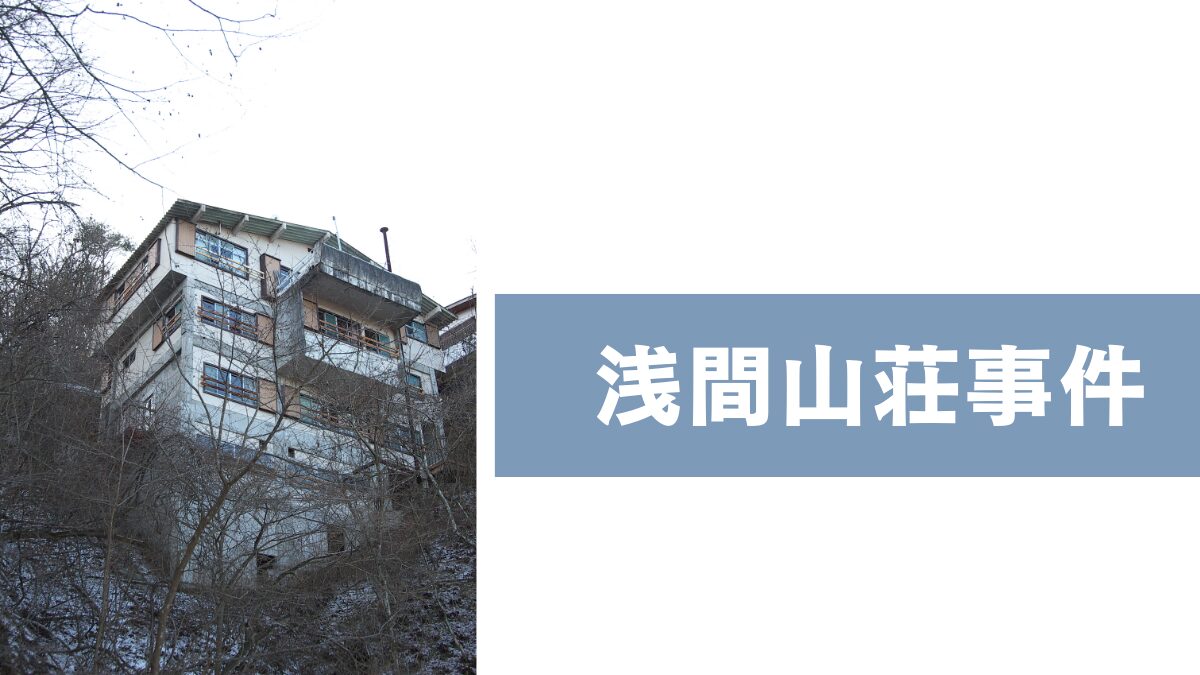

1972年、長野県の山中で起きた「浅間山荘事件」。

人質を取って立てこもるという前代未聞の事態は、テレビでの生中継により全国の注目を集め、日本中が固唾をのんで見守ることになりました。

「浅間山荘事件をわかりやすく知りたい」と検索してたどり着いた方の中には、難しそうな事件だと思っている方もいらっしゃるかもしれません。

ですがご安心ください。このページでは、事件の目的や犯人の背景、キーパーソンである永田洋子の関与、さらには被害に遭った人質女性・牟田泰子さんの救出劇まで、複雑な内容をやさしい言葉で解説しています。

事件により生じた死者や民間人への影響、鉄球を使った突入作戦、さらに事件の発端となったリンチ事件の実態も取り上げ、歴史的背景とともに全体像を把握できる構成となっています。

また、意外な側面として語られるカップヌードルとの関係もご紹介します。

事件がもたらした社会的インパクトを、メディア・警察・市民の視点から俯瞰できる内容です。

この記事を読むとわかること

- 浅間山荘事件の経緯と全体像

- 犯人や永田洋子の思想的背景

- 牟田泰子さんの救出までの流れと鉄球作戦の実態

- テレビ中継やカップヌードルとの意外な関係性

浅間山荘事件をわかりやすく知るために

- 浅間山荘事件の概要をわかりやすく解説

- 事件の目的はなぜ浅間山荘だったのか

- 犯人は誰だったのかとその背景

- 永田洋子は浅間山荘事件にどう関わったか

- 死者と民間人への被害の実態とは

- 人質女性・牟田泰子さんの救出までの流れ

浅間山荘事件の概要をわかりやすく解説

浅間山荘事件は、1972年2月19日から28日にかけて長野県軽井沢町で発生した、連合赤軍による人質立てこもり事件です。

この事件は日本中に衝撃を与え、テレビの生中継によって多くの国民がその顛末を目撃しました。

事件の発端は、過激派組織「連合赤軍」のメンバーが、警察の捜査から逃れる途中で浅間山荘に逃げ込み、管理人の妻である牟田泰子さんを人質に取ったことでした。

浅間山荘は、冬季は閉鎖されており、通常は人の出入りが少ない場所でした。

そのため、逃走先として適していると判断されたと見られています。

立てこもった犯人は5人。彼らは銃器や火炎瓶などで武装しており、警察との攻防が長引きました。

警察は交渉を試みたものの進展が見られず、最終的には鉄球を使った建物の破壊による強行突入を決断します。

連日の報道により、日本全国の注目が集まり、事件は国家的な関心事となりました。

突入の結果、人質は無事救出されましたが、警察官2名と民間人1名が死亡し、多数の負傷者も出ました。

この事件は、連合赤軍の過激な活動と、その背景にある社会運動の歪みを象徴する出来事とされています。

また、警察の作戦行動やメディアの報道のあり方についても大きな議論を呼びました。

いずれにしても、浅間山荘事件は戦後日本における重大事件のひとつであり、社会に大きな影響を与えた出来事として記憶されています。

事件の目的はなぜ浅間山荘だったのか

浅間山荘事件において、なぜ浅間山荘が選ばれたのかという点には、いくつかの理由が考えられます。

単なる偶然ではなく、逃走経路や立地条件を含めた計画的な判断であった可能性が高いとされています。

まず、浅間山荘は軽井沢の別荘地にある山間の建物であり、冬季は閉鎖されていて人の出入りがほとんどありません。

そのため、警察の目を逃れてしばらく潜伏するには適した環境でした。

また、周囲に民家が少ないため、立てこもっても目撃されにくく、警察の包囲にも時間がかかるという地理的な利点もありました。

次に、当時の連合赤軍メンバーは、すでに別の事件で追われる身となっており、逃走を優先せざるを得ない状況でした。

もともとの目的は拠点作りや訓練活動であったとしても、逮捕を逃れるために追い詰められた末の選択だったとも考えられています。

つまり、浅間山荘そのものを狙ったというよりは、逃走中に見つけた「使える場所」として選ばれたと見るのが自然です。

一方で、犯人たちは立てこもることで警察との対決姿勢を明確にし、政治的なアピールを意図していた可能性もあります。

しかし、計画性よりもその場しのぎの行動が目立つことから、結果的には無計画で衝動的な占拠であったとも言えるでしょう。

このように、浅間山荘が選ばれた背景には、地理的条件と緊迫した逃走状況が大きく影響していたことがわかります。

犯人は誰だったのかとその背景

浅間山荘事件の犯人は、連合赤軍という過激派組織に属する5人の若者でした。

彼らはいずれも20代で、大学や労働運動を通じて極左思想に染まり、武装闘争を信じるようになった人物たちです。

連合赤軍は、共産主義革命を目指す日本赤軍派と、革命左派を母体としたグループが合流して結成された組織です。

その思想は、資本主義社会を暴力によって打倒し、武力革命を起こすというものでした。

しかし、思想的な分裂やリーダー争いも激しく、組織内には緊張が高まっていました。

浅間山荘に立てこもったのは坂口弘を中心とする5人のメンバーで、いずれも過去の襲撃事件などに関与しており、警察に指名手配されていた人物たちです。

彼らは山岳ベースでの訓練や潜伏生活を行っていたものの、仲間の逮捕などによって追い詰められ、最終的に浅間山荘へと逃げ込みました。

この背景には、当時の日本社会における学生運動や新左翼運動の高まりがあります。

大学紛争や反戦運動が過激化する中で、一部の若者たちは「国家権力の打倒」という極端な目標に傾倒していきました。

連合赤軍のメンバーも、そうした社会運動の延長線上で生まれた存在だったと言えるでしょう。

つまり、犯人たちは単なる犯罪者ではなく、政治的背景と思想的信念に突き動かされて行動した存在であり、当時の時代背景を象徴する存在でもありました。

永田洋子は浅間山荘事件にどう関わったか

永田洋子は、連合赤軍の幹部として浅間山荘事件に直接の関与はありませんが、事件に至る過程で大きな影響を与えた人物です。

彼女は革命左派の出身であり、連合赤軍結成時に事実上の最高指導者となりました。

永田は強硬な思想の持ち主で、組織内での「総括」と称する自己批判の強制を推し進めました。

この総括は次第に暴力的なリンチへと変わり、多くの仲間が命を落とす「山岳ベース内での粛清事件」を引き起こすことになります。

この粛清によって、メンバー間の信頼関係は崩壊し、精神的にも追い詰められた状態で犯人たちは逃走します。

そして、その逃走劇の末に起きたのが浅間山荘事件でした。

つまり、永田洋子の思想と指導が、事件を引き起こす根本的な原因の一つとなったことは否定できません。

一方で、永田本人は浅間山荘にはいなかったため、現場での指揮や実行には関与していません。

それでも彼女の存在は、組織全体における影響力の大きさを示しており、事件後の捜査でも重要人物として扱われました。

その後、永田は逮捕され、死刑判決を受けたまま長期間服役し、2011年に病死しました。

彼女の人生とその行動は、現代においても過激思想の危険性を象徴するものとして語られています。

死者と民間人への被害の実態とは

浅間山荘事件は、銃撃戦と長期間の立てこもりという特殊な状況下で、多くの犠牲者を出した事件でもあります。

警察官2名が死亡、12名以上の警察関係者が重軽傷を負いました。

また、警察の突入作戦中、報道カメラマンであった民間人1名も流れ弾に当たり死亡しています。

さらに、周辺住民の安全確保や交通の混乱など、間接的な被害も無視できません。

人質となった牟田泰子さんは無事救出されましたが、精神的な負担は計り知れないものでした。

当時は長時間の拘束と暴力の脅威の中で、命の危険と隣り合わせの状態が続いていたのです。

これらの被害を通じて、単なる犯罪事件ではなく、社会全体を巻き込んだ重大事案であったことがよくわかります。

とくに、一般市民にも直接的な被害が及んだ点は、多くの国民にとって他人事では済まされない衝撃だったでしょう。

事件後、警察の装備や作戦についても見直され、治安維持のあり方が問われることとなりました。

それは、こうした犠牲が再び起きないようにという、強い社会的な要請の表れでもあります。

人質女性・牟田泰子さんの救出までの流れ

人質となった牟田泰子さんは、浅間山荘の管理人の妻で、事件発生時に建物内にいたことから拘束されました。

彼女は10日間以上も犯人とともに山荘内に監禁され、常に生命の危険と隣り合わせの状況に置かれていました。

警察は事件初期から、牟田さんの安全を最優先に考えて慎重な対応を続けます。

交渉を試みつつ、周囲を包囲し、長期戦を見据えた作戦が展開されました。

一方で、犯人側は要求や声明を明確にせず、状況は膠着状態に陥ります。

やがて、山荘内からの銃撃が続いたことで、警察は強行突入を決断。

その際に使用されたのが「鉄球」で、これを使って建物の壁を破壊しながら進入しました。

突入作戦は、厳しい寒さと危険の中で進められましたが、最終的には牟田さんを無事に救出することに成功します。

この救出は、警察の決断と行動力の象徴として高く評価される一方、犠牲を伴った重い結果でもありました。

牟田泰子さんはその後、事件について語ることは少なく、静かな生活を選ばれたとされています。

彼女の存在は、この事件の中で最も過酷な状況に置かれた民間人として、多くの人々の記憶に残っています。

浅間山荘事件をわかりやすく学ぶ視点

- 鉄球による強行突入と警察の判断

- 警察の大規模作戦の理由と背景

- リンチ事件と浅間山荘事件のつながり

- 連合赤軍の総括と内部粛清とは

- テレビ中継とカップヌードルの意外な関係

- 日本社会と警察体制への影響とその後

鉄球による強行突入と警察の判断

浅間山荘事件のクライマックスは、警察による「鉄球」を使った強行突入でした。

これは単なる力任せの手段ではなく、慎重な判断と長時間の状況分析の末に下された決断でした。

突入は事件発生から10日後の1972年2月28日。人質の命がかかる中、膠着状態を打破するための苦渋の選択でした。

警察は当初、犯人との交渉を試みながら包囲を続けていました。

しかし、犯人側は一貫して無言を貫き、時折銃撃を行うなど敵対姿勢を明確にしていました。

さらに、人質の安否確認も困難を極め、精神的・物理的にも限界に近づいていたのです。

そこで導入されたのが、通称「鉄球作戦」と呼ばれる突入方法です。

これは建設現場で使用される重機を改造し、鉄球を建物にぶつけて壁を破壊するというものでした。

鉄球を使えば、壁を少しずつ壊して内部に突入する際の安全性を高められるほか、狙撃のリスクも軽減できます。

ただし、この方法は騒音と衝撃が大きく、人質に危害が及ぶ危険性も考慮しなければなりませんでした。

そのため、警察内部でも突入の是非をめぐって慎重な議論が重ねられたとされています。

結果として、警察は精密な時間計画と部隊配置を行い、突入を実行。

銃撃戦を経て、10日間監禁されていた牟田泰子さんの救出に成功しました。

ただし、この作戦により警察官2名が殉職し、他にも多数の負傷者が出ています。

この強行突入は、警察の判断の是非を問う議論を巻き起こしました。

しかし一方で、警察の組織力と機動力が評価される契機にもなり、その後の治安維持体制に大きな影響を与えました。

警察の大規模作戦の理由と背景

浅間山荘事件では、前例のないほど大規模な警察作戦が展開されました。

その背景には、人質の安全確保という最優先課題と、犯人が武装集団であるという特殊性がありました。

まず、事件の性質が単なる立てこもりではなかったことが挙げられます。

犯人たちは自動小銃や手製の火炎瓶などで武装しており、警察官に向けて容赦なく銃撃を行っていました。

また、拠点となった浅間山荘は山間部に位置し、警察の通常装備だけでは対応しきれない地形的な困難もありました。

そこで警察は、全国から機動隊や特殊部隊を動員し、1,000人を超える態勢を整えます。

これは人質救出を最優先としつつも、事件が長期化しないよう圧倒的な戦力で事態を早期収拾する意図がありました。

さらに、当時はすでに連合赤軍による他のテロ事件が相次いでおり、警察にとっては国家規模の治安問題と捉えられていました。

そのため、政府や警察庁の上層部も事件解決に深く関与し、政治的な重圧も加わっていたのです。

特に重要だったのは、国民の不安を取り除くという観点です。

事件は連日テレビ中継され、日本中が状況を注視していました。

警察の対応が弱腰に見られれば、社会不安が一気に広がる可能性がありました。

これも、大規模作戦に踏み切った一因となっています。

このように、警察の大規模対応は単に人員を集めただけではなく、事件の性質・国民感情・社会情勢を総合的に判断した結果であったことがわかります。

リンチ事件と浅間山荘事件のつながり

浅間山荘事件の背後には、「リンチ事件」と呼ばれる凄惨な内部粛清がありました。

このリンチ事件が、結果として浅間山荘事件へとつながっていく重要な要因となります。

リンチ事件とは、1971年末から72年初頭にかけて、連合赤軍の山岳ベース内で行われた「総括」と称する自己批判の強要です。

この過程で意見の合わない仲間を殴打し、食事を与えず、寒さの中で座らせるなど、精神的・肉体的な拷問が繰り返されました。

その結果、12人ものメンバーが死亡するという異常事態に発展しました。

この粛清を主導したのが永田洋子や森恒夫ら幹部で、彼らは「革命のためには自己批判が不可欠」として暴力を正当化しました。

しかし、それは客観的に見れば集団内部での異常な力関係と精神崩壊の現れに過ぎませんでした。

こうして組織は急激に崩壊し、追い詰められた生き残りのメンバーたちは山を下りて逃走。

その途中で起きたのが、浅間山荘への立てこもり事件だったのです。

つまり、リンチ事件と浅間山荘事件は別個の出来事ではなく、連続した一連の流れの中にあると言えます。

内ゲバ(内部対立)によって破綻した組織の成れの果てが、浅間山荘という悲劇につながっていったのです。

この背景を知ることで、浅間山荘事件の本質が単なる立てこもりや暴力行為ではなく、思想に取り憑かれた集団の末路であったことがより明確に見えてきます。

連合赤軍の総括と内部粛清とは

連合赤軍における「総括」とは、本来は自己反省を促す内部教育の手段として始まりました。

しかし、次第にそれは暴力的な粛清へと変質していき、多くの犠牲者を出す結果となります。

総括は「革命戦士としてふさわしい思想・行動か」を問い、少しでも反抗的だったり、指導者の期待に応えられない者を「総括不足」として吊るし上げる手法です。

これが徐々にエスカレートし、拳による暴行や長時間の説教、さらには死亡するまで責め立てるという異常な形を取りました。

なぜここまでエスカレートしたのかというと、組織が極限状態にあり、疑心暗鬼に陥っていたからです。

寒さと孤立、追われる恐怖、思想的なプレッシャーが重なり、冷静な判断が失われていたと考えられます。

また、リーダーであった永田洋子や森恒夫の権威が絶対視されていたことも要因の一つです。

彼らの言葉は事実上、法以上の重みを持ち、誰も異を唱えることができませんでした。

結果的に、山岳ベースでは仲間同士での粛清が行われ、12名が死亡。

この異常な内部崩壊は、世間に連合赤軍の非人道性を印象づけることになります。

このような粛清は、本来掲げていた「人民のための革命」という理念とはまったく相容れない行動であり、思想の破綻を象徴する出来事だったと言えるでしょう。

テレビ中継とカップヌードルの意外な関係

浅間山荘事件は、日本のテレビ史においても特筆すべき出来事です。

というのも、この事件はテレビで連日生中継され、全国の視聴者がその様子をリアルタイムで見守ったからです。

報道各社は現地に中継車を配備し、突入作戦の瞬間まで一部始終を映し出しました。

特に鉄球による突入は、まるで映画のような緊迫感で、多くの家庭がテレビにくぎ付けになったと言われています。

この中継の最中、ある企業が意外な形で注目を集めました。

それが日清食品の「カップヌードル」です。

報道現場で警察官が寒空の下、湯気を立てながらカップヌードルを食べる様子がテレビに映り、それが全国に流れたのです。

この映像は、「戦う男の食事」「非常時の便利な食品」として視聴者の印象に残り、結果としてカップヌードルの売上を大きく押し上げることになります。

これが、カップヌードルが国民食として定着するきっかけの一つとなりました。

つまり、テレビ中継による社会的影響は、事件の理解だけでなく、商品のブランディングにも及んだというわけです。

このように、浅間山荘事件は報道・マーケティングの観点から見ても非常にユニークで、現代のメディアと企業戦略のあり方にも通じる部分があると言えるでしょう。

日本社会と警察体制への影響とその後

浅間山荘事件は、日本の社会や警察体制に多大な影響を与えました。

それは単に一つの事件にとどまらず、国家の治安と市民の価値観にまで変化をもたらしたのです。

まず警察組織では、特殊部隊の創設や装備の見直しが行われました。

この事件をきっかけに「SAT(特殊急襲部隊)」の前身が検討され、突発的な武装事件への即応力が強化されていきます。

また、警察官の教育や心理面でのケア体制も見直されるようになりました。

事件では若い警察官が命を落とすなど、精神的にも大きなダメージを残しました。

こうした教訓から、現場対応だけでなく、長期的な体制整備が進められました。

一方、社会全体にも大きな衝撃が走りました。

若者たちが極端な思想に走り、暴力行為に至るという現実は、多くの家庭や教育現場に警鐘を鳴らすことになります。

その後、学生運動は急激に衰退し、過激派への支持もほとんど消えました。

テレビを通じて「過激派の末路」を国民が目の当たりにしたことは、言ってしまえば思想への強烈なカウンターになったのです。

このように、浅間山荘事件は日本における「過激思想の終焉」とも言える出来事であり、社会の安定化と治安の強化を象徴する転機となりました。

浅間山荘事件をわかりやすく総括

浅間山荘事件は、1972年に日本中を震撼させた連合赤軍による人質立てこもり事件です。

この事件を理解するためのポイントを、初めて知る方にもわかりやすくまとめました。

- 発生時期は1972年2月19日から28日までの10日間にわたります。

- 場所は長野県軽井沢町にある冬季閉鎖中の別荘「浅間山荘」でした。

- 事件を起こしたのは、過激派組織「連合赤軍」の5人のメンバーです。

- 犯人たちは、逃走中に偶然見つけた浅間山荘に立てこもりました。

- 山荘の管理人の妻・牟田泰子さんが人質として拘束されました。

- 犯人たちは銃や火炎瓶などで武装し、警察とのにらみ合いが続きました。

- 警察は人質の安全を最優先しつつ、交渉と包囲を続けました。

- やがて状況が膠着し、「鉄球」を使った強行突入が決定されました。

- 突入は大規模な作戦で、全国から機動隊が集結しました。

- 救出作戦は成功し、人質は無事保護されました。

- しかしこの過程で、警察官2名と民間人1名が命を落としました。

- 背景には、連合赤軍内でのリンチ事件や思想的な分裂がありました。

- 指導者である永田洋子の極端な指導方針が、事件の引き金の一因です。

- テレビ中継が全国に放送され、国民の関心が集中しました。

- この中継により、警察の対応や社会の治安体制が大きく見直されました。

このように、浅間山荘事件は単なる立てこもり事件ではなく、当時の若者の過激思想や社会運動、警察の体制整備、メディアの影響など、多くの要素が複雑に絡み合った重大な出来事でした。

今もなお、日本の現代史を学ぶうえで欠かせないテーマのひとつです。

関連記事

参考サイト

コメント