「遣隋使(けんずいし)」と聞いて、何を思い浮かべますか?

「小野妹子」や「日出づる処の天子」というフレーズは有名ですが、具体的に何のために派遣され、どんな成果があったのか、意外と「なんとなく」でしか覚えていない方も多いのではないでしょうか。

実は遣隋使は、単なる留学生の派遣ではありません。

当時の日本が生き残りをかけた、命がけの国家プロジェクトでした。

しかも、最初から順調だったわけではありません。

実は第一回目の派遣は隋の皇帝に「野蛮だ」と呆れられ、屈辱的な失敗に終わっていたのです。

この記事では、そんな知られざる失敗から這い上がり、大国・隋と対等な関係を築こうとした日本の挑戦の歴史を、背景から裏話までわかりやすく解説します。

この記事を読むとわかること

- 遣隋使が派遣された本当の目的と時代背景

- 教科書には載らない第一回派遣の失敗と屈辱

- 小野妹子が手紙を紛失した驚きの真相と意図

- 遣隋使がその後の日本に与えた大きな影響

遣隋使とは?簡単に歴史的背景と目的を解説

- 飛鳥時代に隋へ派遣された使節団の基礎知識

- 朝鮮半島情勢と大陸文化摂取という派遣の目的

- 失敗に終わった幻の第一回派遣と隋からの屈辱

- 冠位十二階と十七条憲法による国内体制の整備

- 冊封を受けず対等な外交を目指した国家戦略

飛鳥時代に隋へ派遣された使節団の基礎知識

飛鳥時代、推古天皇が国を治めていた頃に、日本(当時の倭国)から中国の大国である「隋」に向けて派遣された外交使節団、それが遣隋使です。

遣隋使の派遣は、単なる挨拶や観光のようなものではなく、国運を賭けた非常に重要な国家プロジェクトでした。

期間としては、600年から618年までのわずか18年間という短い間に、合計で3回から5回ほど派遣されたと言われています。

主な目的は、当時世界でもトップクラスの先進国であった隋の進んだ技術や政治制度、そして仏教文化を学ぶことでした。

しかし、当時の日本から中国へ渡るというのは、現代の感覚で言えば宇宙に行くほどの危険と困難を伴う大冒険だったのです。

使節団の旅路は、現在の大阪にある住吉大社近くの「住吉津」からスタートしました。

そこから大阪湾を出て、瀬戸内海を西へと進み、九州の筑紫(現在の福岡県)にある那大津を経由します。

そしていよいよ、荒波で知られる玄界灘を越えて、遥か彼方の大陸を目指したのです。

このとき使われた船は、まだ造船技術が未熟だったこともあり、嵐に遭えばひとたまりもないような構造でした。

命がけで海を渡った彼らの情熱と勇気には、驚かされるばかりです。

実際、無事にたどり着ける保証などどこにもなく、失敗すれば海の藻屑となる覚悟が必要でした。

遣隋使が派遣された背景には、日本がこれから「独立した文明国」として歩んでいくための強い意志がありました。

それまでの日本は、中国の皇帝から「王」としての称号をもらうことで、国内での支配権を認めてもらう形式をとっていました。

しかし、この時代からは、そうした従属的な関係から脱却し、自らの力で国をまとめ上げようとする動きが活発化していたのです。

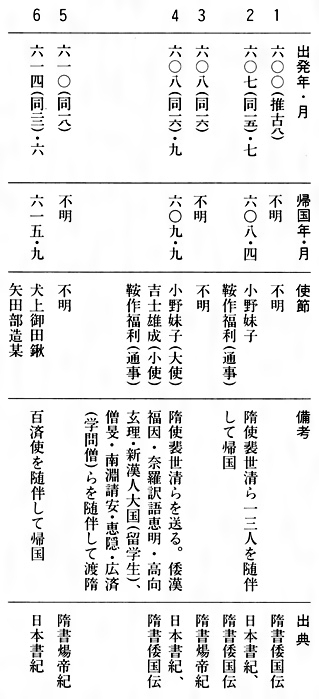

ここで、遣隋使の派遣回数と年表を簡単に整理してみましょう。

| 回数 | 西暦 | 和暦 | 主な出来事 |

| 第1回 | 600年 | 推古8年 | 『日本書紀』には記載なし。『隋書』に記述あり。 |

| 第2回 | 607年 | 推古15年 | 小野妹子が派遣される。「日出づる処の天子」の国書。 |

| 第3回 | 608年 | 推古16年 | 小野妹子が再び派遣される。多くの留学生が同行。 |

| 第4回以降 | 614年頃 | 推古22年頃 | 最後の遣隋使派遣(犬上御田鍬ら)。 |

表を見ていただくとわかるように、短期間に集中的に派遣が行われています。

これは、当時の日本がいかに急速に国の仕組みを整えようと焦っていたか、そして大陸の文化を渇望していたかの表れでもあります。

推古天皇、聖徳太子、そして蘇我馬子といった当時のリーダーたちは、隋という巨大な鏡を通して、日本の未来像を描こうとしていたのでしょう。

遣隋使の歴史を知ることは、日本という国が「古代国家」として完成していくプロセスを知ることでもあります。

彼らが持ち帰った知識や制度がなければ、その後の日本の歴史は大きく変わっていたかもしれません。

朝鮮半島情勢と大陸文化摂取という派遣の目的

遣隋使の派遣には、大きく分けて二つの重要な目的がありました。

一つは多くの人がイメージする通り、隋の優れた文化や制度を取り入れることです。

そしてもう一つは、当時の緊迫した朝鮮半島情勢を有利に進めるための外交的な駆け引きでした。

まず、文化や制度の摂取についてお話ししましょう。

当時の隋は、長い分裂時代を経て中国大陸を統一したばかりの、強大なパワーを持った王朝でした。

そこでは、法律に基づいた政治(律令制)や、広大な土地を管理するシステム、そして深く体系化された仏教文化が花開いていました。

日本は、こうした「国づくりのノウハウ」を喉から手が出るほど欲していたのです。

豪族たちが力ずくで争う古い体制から、天皇を中心とした法治国家へと生まれ変わるためには、隋という最高のお手本が必要でした。

一方で、より切実だったのが朝鮮半島との関係です。

当時の朝鮮半島は、高句麗、百済、新羅という三つの国が覇権を争う「三国時代」の真っ只中でした。

古くから日本(倭国)は、朝鮮半島南部の国々と深い関わりを持っていましたが、この頃になると新羅が急速に力をつけ、日本の立場を脅かすようになっていました。

日本としては、朝鮮半島での影響力を維持し、有利な立場を確保したいと考えていました。

そこで目をつけたのが、大陸の覇者である隋です。

「隋と仲良くしている」という事実は、朝鮮半島の国々、特に新羅に対して強烈なプレッシャーとなります。

つまり、遣隋使は単なる留学生の引率ではなく、東アジアの国際政治における高度な外交戦略の一環だったのです。

これまでの日本外交と大きく異なっていたのは、その「主体性」にあります。

かつて「倭の五王」と呼ばれた時代には、中国の南朝に対して貢ぎ物を送り、将軍の称号をもらうことで権威付けを行っていました。

しかし、遣隋使の時代になると、日本は自国の利益のために能動的に動くようになります。

ただ単に「頭を下げて守ってもらう」のではなく、「対等に近い立場で交流し、実利を得る」というしたたかな計算が働いていたのです。

また、仏教の導入も大きな政治的意味を持っていました。

当時の東アジアにおいて、仏教は単なる宗教ではなく、最新の学問であり、国家を守るための精神的な柱でもありました。

隋の皇帝が仏教を厚く保護していることを知った日本は、同じ価値観を共有することで、文明国としての共通言語を持とうとしたのです。

仏教を通じて隋と繋がることは、文化的なレベルで「我々はあなたたちと同じステージにいる」とアピールする手段でもありました。

このように考えると、遣隋使の目的は実に多層的であることがわかります。

教科書では「文化を学ぶため」と一行で片付けられがちですが、その裏には、生き残りをかけた国際政治のリアリズムがありました。

国内では豪族を抑えて中央集権化を進め、国外では朝鮮半島への影響力を確保する。

この二つの難題を一挙に解決するための起死回生の一手が、遣隋使の派遣だったのです。

失敗に終わった幻の第一回派遣と隋からの屈辱

実は、歴史の教科書で有名な小野妹子の派遣(607年)よりも前に、最初の遣隋使が送られていたことをご存知でしょうか。

これは600年(推古8年)のことであり、日本の公式歴史書である『日本書紀』にはなぜか記録が残されていません。

しかし、中国側の歴史書である『隋書』には、この時の様子が生々しく記されています。

この第一回目の派遣は、日本にとって非常にほろ苦い、いや、屈辱的な結果に終わりました。

当時の隋の皇帝は、建国者の「文帝」でした。

はるばる海を越えてやってきた日本の使者に対し、文帝は興味を持って日本の風習や政治のやり方について質問をしました。

「お前の国の王は、普段どのように政治を行っているのか?」と尋ねたのです。

これに対し、日本の使者は大真面目にこう答えました。

「倭王は天を兄とし、日を弟としています。夜が明ける前に起きて、あぐらをかいて座り、政治を行います。そして日が昇ると、『あとは弟(太陽)に任せる』と言って仕事をやめてしまいます」

現代の私たちが聞いても、少し神秘的で宗教的な儀式のように聞こえますが、合理的な法治国家を目指していた隋の皇帝からすれば、これは理解不能な話でした。

文帝はこの答えを聞いて呆れ返り、こう言い放ちました。

「それはあまりにも義理がない(道理に合わない)。これからはそんなやり方は改めなさい」

「義理がない」というのは、当時の外交用語としては非常に厳しい言葉です。

要するに「お前たちの政治は野蛮すぎて話にならない。もっと文明国らしくちゃんとしろ」と説教されたようなものです。

日本側としては、自国の神聖な伝統を誇らしげに語ったつもりだったのかもしれませんが、国際社会のスタンダードでは全く通用しませんでした。

この出来事は、当時の日本の指導者たちにとって強烈なショックだったはずです。

『日本書紀』にこの第一回の派遣が記述されていない理由は、おそらくこの「国辱的な失敗」を隠したかったからではないかと言われています。

せっかく大国に使節を送ったのに、相手にされるどころか、未開の野蛮人扱いをされて帰ってきたわけですから、公式記録に残したくないという気持ちも理解できます。

しかし、この失敗こそが、その後の日本の急激な改革の引き金となりました。

「このままではいけない。隋に対等に扱ってもらうためには、日本もそれなりの『カタチ』を整えなければならない」と痛感したのです。

ただ単に貢ぎ物を持って挨拶に行くだけでは、外交は成立しない。

相手と同じ土俵に立つためには、しっかりとした統治システムと、論理的な政治理念が必要だと気づいたわけです。

もし、この第一回の失敗がなければ、その後の聖徳太子による改革はもっと遅れていたかもしれません。

失敗は成功の母と言いますが、まさにこの時の屈辱が、日本を近代的な古代国家へと脱皮させるための強力なエネルギー源となったのです。

この後の日本は、次回の派遣に向けて、猛スピードで国づくりを進めていくことになります。

冠位十二階と十七条憲法による国内体制の整備

第一回遣隋使での苦い経験を経て、日本は大急ぎで国の体制を整える必要に迫られました。

隋の皇帝に「野蛮だ」と笑われないため、そして何より独立した国家として認められるために、具体的な改革が次々と実行されました。

その代表的なものが、603年に制定された「冠位十二階」と、604年に制定された「十七条憲法」です。

冠位十二階:人材登用の革命

まず、冠位十二階について説明しましょう。

これは、家柄や血筋だけで役人の地位が決まっていたそれまでの伝統を打ち破り、個人の能力や功績によって役人を評価しようという画期的なシステムでした。

役人のランクを12段階に分け、それぞれの位に応じた色の冠を授けることで、一目でその人の地位がわかるようにしたのです。

この制度には、隋に対して「日本にもちゃんとした官僚制度がありますよ」とアピールする狙いがありました。

また、天皇(大王)が冠を授ける形をとることで、豪族たちがそれぞれ勝手に振る舞うのではなく、すべて天皇の下に序列化されるという意味もありました。

これにより、外交交渉の場でも、誰がどの程度の地位にあるのかが明確になり、儀礼的な対応が可能になったのです。

十七条憲法:官僚の心得

続いて制定されたのが、聖徳太子が作ったとされる十七条憲法です。

「憲法」という名前がついていますが、現代のような国民の権利を定めた法律とは少し性質が異なります。

これは主に、役人たちが守るべき道徳的なルールや心構えを説いたものでした。

例えば、「和を以て貴しと為す(仲良く話し合うことが大切)」という有名な第一条や、「仏教を敬え」という第二条、「天皇の命令には絶対に従え」という第三条などが記されています。

ここで注目すべきは、儒教や仏教といった大陸の思想が色濃く反映されている点です。

これは、隋の文化的な価値観を共有していることを示すためのものでもありました。

ここで、この二つの改革がもたらした変化を整理してみます。

| 制度名 | 制定年 | 主な内容 | 目的・効果 |

| 冠位十二階 | 603年 | 才能に応じた12段階の位階制度 | 家柄偏重の打破、天皇への権力集中、外交儀礼の整備 |

| 十七条憲法 | 604年 | 役人のための道徳的規範 | 仏教・儒教精神の導入、天皇への服従、組織としての規律 |

これらの改革によって、日本は急速に「国としての体裁」を整えていきました。

また、都の整備も進められました。

外交使節を迎えるのにふさわしい場所として「小墾田宮(おはりだのみや)」が造営され、海外からの客人を歓待する準備も整えられたのです。

こうして見ると、これらの改革は国内向けのものであると同時に、強く「対外的な視線」を意識したものだったことがわかります。

「次は絶対に失敗できない」という執念が、これらの制度設計の端々に感じられます。

実際、その後の遣隋使たちは、これらの冠位を身につけ、礼儀作法を心得た官僚として隋に渡ることになります。

第一回派遣の時に「道理がない」と呆れられた日本は、わずか数年の間に、見違えるような文明国の装いをまとって再登場することになるのです。

これはまさに、国家レベルでの急ピッチな「メイクアップ」だったと言えるでしょう。

冊封を受けず対等な外交を目指した国家戦略

日本が隋に対して取った外交戦略の中で、最も特筆すべき点は「冊封(さくほう)を受けない」という決断をしたことです。

この選択は、当時の東アジアの常識からすれば、極めて異例で大胆なものでした。

では、そもそも「冊封」とは何でしょうか。

冊封とは、中国の皇帝が周辺諸国の君主に対して、「王」としての地位を授けるシステムのことを指します。

これを受けると、形式的には中国の皇帝が「主君」、周辺国の王が「家臣」という主従関係が成立します。

その代わり、中国という巨大な後ろ盾を得ることができ、他国から攻められた時に守ってもらえたり、最新の文化を優先的に教えてもらえたりするメリットがありました。

当時の朝鮮半島の国々(高句麗、百済、新羅)は、いずれもこの冊封体制に入り、中国皇帝の臣下として振舞っていました。

しかし、聖徳太子をはじめとする日本の指導者たちは、あえてこの道を選びませんでした。

彼らが目指したのは、中国の臣下になることではなく、あくまで独立した「天子の国」として、隋と対等な関係を築くことでした。

「倭の五王」の時代には冊封を受けていたにもかかわらず、なぜこのタイミングで方針を転換したのでしょうか。

その理由はいくつか考えられますが、最大の理由は「天皇を中心とした独自の天下」を作りたかったからでしょう。

もし隋の臣下になってしまえば、日本の天皇は隋の皇帝の家来ということになり、国内での絶対的な権威が揺らいでしまう可能性があります。

日本国内では天皇をトップとし、その下に豪族や民がいるというピラミッド構造を完成させるためには、対外的にもトップであり続ける必要があったのです。

また、隋が遠い海に隔てられた国であったことも影響しています。

朝鮮半島の国々は中国と陸続きであるため、軍事的な圧力を直接受けやすく、服従せざるを得ない事情がありました。

しかし日本は海に守られているため、隋の大軍が攻めてくるリスクは比較的低く、ある程度の強気な態度に出ることが可能だったのです。

この「冊封を受けない」という原則は、その後の日本の外交姿勢の根幹となりました。

遣隋使に続く遣唐使の時代になっても、日本はこの姿勢を貫き通しました。

当然、中国側からは「生意気だ」「礼儀知らずだ」と反発されることもありましたが、日本は粘り強く交渉を続け、実利(文化や技術)を得つつも、主権(独立性)は譲らないという難しいバランスを保ち続けたのです。

このように言うと、日本が単にプライドが高かっただけのように聞こえるかもしれませんが、これは非常に高度な政治判断でした。

「朝貢(貢ぎ物を持って挨拶に行くこと)」は行うが、「冊封(家来になること)」は拒否する。

この「いいとこ取り」の外交戦略こそが、日本独自の文化や政治体制を育む土壌となったのです。

もしこの時、安易に冊封を受けて中国の一部システムのようになっていたら、現在の「日本」という国の形や天皇制のあり方は、全く違ったものになっていたことでしょう。

遣隋使派遣の裏には、こうした国家の存亡に関わる深い戦略が隠されていたのです。

遣隋使とは?簡単に分かる小野妹子の国書とその後

- 日出づる処の天子という国書が招いた波紋

- 激怒した煬帝が日本との国交を認めた政治的理由

- 小野妹子による返書紛失事件の真相と意図

- 裴世清の来日と第三回以降の留学生たちの派遣

- 隋の滅亡から遣唐使へ引き継がれた日本の夜明け

日出づる処の天子という国書が招いた波紋

607年、第二回遣隋使として小野妹子が派遣された際、彼が携えていた国書(手紙)は、あまりにも有名で、かつ衝撃的なものでした。

その書き出しは、次のような言葉で始まっていたとされています。

「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙(つつが)無きや…」

(日が昇る東の国の天子が、日が沈む西の国の天子に手紙を送ります。お元気でしょうか)

この一文は、日本の歴史上、最も有名な外交文書の一つと言っても過言ではありません。

一見すると、太陽の昇る東(日本)と、沈む西(隋)という、単なる地理的な位置関係を表した詩的な表現のように見えます。

仏教の経典にも似たような表現があり、聖徳太子としては「仏教を重んじる国同士、仲良くしましょう」というインテリジェンスな挨拶のつもりだったという説もあります。

しかし、この手紙を受け取った隋の皇帝・煬帝(ようだい)の反応は、日本側の予想をはるかに超えるものでした。

彼はこの手紙を見て激怒し、側近に対して「無礼な蕃夷(野蛮人)の手紙など、二度と私に見せるな!」と言い放ったと伝えられています。

煬帝がなぜこれほどまでに怒ったのか。

よく誤解されるのが、「日没する処」という表現が「斜陽の国(落ち目の国)」という意味に取られたからだ、という説です。

しかし、当時の文脈や中華思想から考えると、煬帝が本当に許せなかったのは、そこではありません。

問題は「天子」という言葉の使用にありました。

中華思想において、「天子(天の神の子)」とは、天命を受けて世界を統治する唯一無二の存在、つまり中国の皇帝ただ一人を指します。

それ以外の国の王はすべて格下の存在であり、天子を名乗ることなど許されません。

それなのに、東の海にある小さな島の王が、あろうことか自らを「天子」と称し、隋の皇帝と対等の立場で手紙を送りつけてきたのです。

これは、隋の世界観を真っ向から否定する、とんでもない無礼行為でした。

煬帝からすれば、「私の家来になるべき分際で、なにを対等ぶっているんだ」という感覚だったでしょう。

しかも、相手は数年前に「政治のやり方が野蛮だ」と説教してやった国です。

「少しはマシになったかと思えば、今度は身の程知らずなことを言い出した」と呆れ果てたに違いありません。

この国書は、まさに外交上の爆弾でした。

普通であれば、使者がその場で処刑されてもおかしくないレベルの挑発行為です。

しかし、結果として小野妹子は首をはねられることもなく、無事に帰国を果たし、しかも隋からの返礼の使者まで連れて帰ってきました。

なぜ、これほどの無礼を働きながら、日本は許されたのでしょうか。

そこには、単なる感情論では片付けられない、当時の複雑な国際情勢が絡んでいたのです。

この「日出づる処の天子」事件は、日本が初めて明確に「中国を中心とする世界秩序には組み込まれない」と宣言した瞬間でもありました。

波紋は大きかったものの、この強気な姿勢があったからこそ、その後の日本は中国文化圏の中にありながらも、独自のアイデンティティを確立することができたのです。

小野妹子が運んだのは、単なる手紙ではなく、日本の独立宣言だったとも言えるでしょう。

激怒した煬帝が日本との国交を認めた政治的理由

「無礼だ!」と激怒した煬帝が、なぜ最終的に日本との国交を認め、答礼使である裴世清(はいせいせい)まで派遣したのでしょうか。

ここには、当時の隋が抱えていた深刻な軍事・外交上の事情が大きく関係しています。

結論から言えば、隋は「背後の安全」を確保したかったのです。

当時、隋は朝鮮半島北部の強国「高句麗」との戦争(高句麗遠征)に全力を注ごうとしていました。

高句麗は非常に強力な軍事国家であり、隋といえども簡単には倒せない相手でした。

実際、煬帝は後に高句麗遠征に失敗し、それが原因で国を滅ぼすことになるほど、この戦いは隋にとって重荷だったのです。

こうした状況下で、高句麗の背後に位置する日本(倭国)がどう動くかは、隋にとって無視できない問題でした。

もし、日本が高句麗と手を組み、軍事同盟を結んでしまったらどうなるでしょうか。

隋は高句麗を攻める際、正面だけでなく、背後からの日本の脅威も気にしなければならなくなります。

いわゆる「挟み撃ち」に近い形になることを、隋は極端に恐れました。

そこで煬帝は、感情的な怒りをぐっと飲み込み、現実的な判断を下しました。

「日本の態度は生意気だが、今ここで日本を敵に回すのは得策ではない」

「多少の無礼には目をつぶり、日本を懐柔しておいた方が、高句麗との戦いに専念できる」

と考えたのです。

つまり、日本との国交樹立は、隋にとっての「安全保障政策」だったわけです。

また、日本が冊封を求めず、対等な関係を求めてきたことも、逆説的に幸いした可能性があります。

もし日本が「家来になりたい」と言ってきていたら、隋は日本を守る義務を負うことになり、高句麗との戦いの中で余計な負担が増えていたかもしれません。

「朝貢はするが、冊封は受けない」という日本の微妙なスタンスは、隋にとっても「深入りせずに友好関係だけ保てる」という、都合の良い面があったとも考えられます。

ここで、隋の判断プロセスを簡潔にまとめてみましょう。

- 国書の受領: 日本から「天子」を名乗る無礼な手紙が届く。

- 煬帝の激怒: 中華思想に反するとして怒る。

- 情勢分析: 現在、高句麗との戦争準備中である。

- リスク評価: 日本を突き放して高句麗側に付かれたら厄介だ。

- 最終決断: 無礼は不問にし、使者を送って日本を繋ぎ止める(中立化させる)。

こうして、裴世清という高官が日本に派遣されることになりました。

これは日本外交の大勝利と言えます。

相手の弱み(高句麗との対立)を的確に突き、ギリギリのラインで自国の主張(対等外交)を通したのですから。

小野妹子や聖徳太子たちが、どこまでこの情勢を読み切っていたのかは定かではありませんが、結果として日本は、大国・隋の事情をうまく利用して、国際的な地位を向上させることに成功したのです。

外交とは、単なる友好ムードだけでなく、こうした冷徹な計算の上に成り立っていることを、このエピソードは教えてくれます。

小野妹子による返書紛失事件の真相と意図

第二回遣隋使の帰り道、日本外交史に残る「大事件」が起こりました。

大使である小野妹子が、隋の皇帝から預かった大切な返書(日本への手紙)を、途中でなくしてしまったというのです。

彼は帰国後、「帰る途中で百済(くだら)を通った際、百済人に荷物を奪われ、その中に返書も入っていました」と天皇に報告しました。

これは普通に考えれば、万死に値する大失態です。

皇帝からの手紙を紛失するなど、外交官としてはあってはならないミスであり、本来なら即座に処刑されても文句は言えません。

実際、日本の役人たちの間では「流刑にすべきだ」という声が上がりました。

しかし、不思議なことに、小野妹子は推古天皇からお咎めなしとされ、許されたのです。

それどころか、その後再び遣隋使として派遣され、最終的には「大徳」という最高位の冠位まで出世しています。

この不可解な処遇から、歴史家の間ではある一つの有力な説が支持されています。

それは、「返書紛失は、計算された狂言だったのではないか」という説です。

考えてみてください。

激怒した煬帝が書いた返書に、日本にとって嬉しいことが書いてあったでしょうか?

おそらく、その内容は日本を見下し、臣下として扱うような命令口調の文面だった可能性が高いのです。

「蛮夷の王よ、これからは礼儀を守って仕えなさい」といった内容だったかもしれません。

もし、そのような手紙をそのまま持ち帰り、日本の天皇や豪族たちの前で読み上げたらどうなるでしょう。

「対等な外交を目指す」という聖徳太子たちの面目は丸潰れになり、国内の反発を招き、最悪の場合は隋との国交が破綻してしまうかもしれません。

かといって、隋の使者(裴世清)が一緒に来ている手前、手紙を「受け取らなかった」と言うわけにもいきません。

そこで小野妹子は、究極の選択をしました。

「手紙は盗まれたことにして、中身を闇に葬ってしまおう」と考えたのです。

そうすれば、隋の無礼な言葉を日本側に聞かせずに済みますし、隋側に対しても「手紙はちゃんと受け取ったが、事故で失くなった」と言い訳が立ちます。

裴世清が持参した別の儀礼的なメッセージ(口上や別の書)があれば、とりあえずの体面は保てると踏んだのでしょう。

推古天皇や聖徳太子も、この「嘘」を阿吽の呼吸で理解したと考えられます。

だからこそ、妹子を罰することなく、むしろ「よくぞ機転を利かせて国難を救った」と評価し、その後の出世に繋げたのではないでしょうか。

また、手紙を奪った犯人とされた百済に対して、日本が抗議や報復を行った記録がないことも、この「自作自演説」を裏付けています。

この事件は、小野妹子という人物が単なるお使い係ではなく、非常に優秀で度胸のある外交官だったことを示唆しています。

命がけの航海の果てに、さらに自分の命を賭けた嘘をついてまで、日本の国益とプライドを守り抜いた。

真相は闇の中ですが、もしこれが真実なら、返書紛失事件は「失敗」ではなく、高度な「危機管理対応」だったと言えるでしょう。

歴史の表舞台には出てこない、外交官の孤独な戦いがそこにはあったのです。

裴世清の来日と第三回以降の留学生たちの派遣

小野妹子と共に日本へやってきた隋の使節、裴世清(はいせいせい)。

彼の来日は、日本にとって歴史的な瞬間でした。

なぜなら、中国の王朝が正式な使節を日本(倭国)に送ってきたのは、これが初めてのことだったからです。

それまでは日本が一方的に使いを送るだけでしたが、裴世清の来日は、日本が「外交相手」として正式に認められたことを意味していました。

日本側は、裴世清一行を国を挙げて大歓迎しました。

難波(大阪)の港には飾り立てた船を30艘も出して出迎え、新しく建てた迎賓館に案内し、聖徳太子自身も着飾った騎馬隊を率いて歓迎のパレードを行いました。

これは単なるおもてなしではありません。

「日本はこんなに豊かで、秩序のある文明国なんですよ」と、隋の使節に見せつけるためのパフォーマンスでもありました。

裴世清が持ち込んだ隋からの贈り物は、両国の新しい関係の象徴となりました。

そして、裴世清が帰国する際、小野妹子が再び遣隋使(第三回)として同行することになります。

この時、非常に重要なミッションが加わりました。

それは、若い「留学生(るがくせい)」や「学問僧(がくもんそう)」たちを隋に送り込むことです。

その中には、高向玄理(たかむくのくろまろ)、南淵請安(みなぶちのしょうあん)、僧旻(そうみん)といった、後に日本の歴史を動かす若者たちが含まれていました。

彼らの任務は、隋に長期滞在し、その知識を骨の髄まで吸収することでした。

短期の外交交渉とは違い、彼らは10年、20年、あるいは30年という長い歳月を異国の地で過ごすことになります。

言葉も通じない、生活習慣も違う場所で、彼らは必死に学びました。

儒教の教え、法律の仕組み、最新の科学技術、そして仏教の深い真理。

彼らはまさに、日本という国の未来を背負った「生きた頭脳」として派遣されたのです。

彼らが学んだことは、書物にある知識だけではありませんでした。

隋という巨大帝国がどのように運営されているのか、そしてその隋がどのように衰退し、次の「唐」という王朝に取って代わられるのか。

そうした王朝交代のドラマや、激動の歴史を肌で感じることができたのです。

特に、隋が滅びていく過程を目の当たりにしたことは、彼らにとって「悪い政治をすると国はどうなるか」という強烈な反面教師となったはずです。

こうして種を撒くように送り出された留学生たちは、長い時を経て日本に帰国し、大きな花を咲かせることになります。

彼らが持ち帰った知識は、後の「大化の改新」における改革の青写真となりました。

いわば、裴世清の来日とそれに続く留学生の派遣は、日本の国づくりのための「長期投資」の始まりだったのです。

この時、海を渡った若者たちの情熱がなければ、日本の律令国家としての発展はあり得なかったでしょう。

隋の滅亡から遣唐使へ引き継がれた日本の夜明け

遣隋使の派遣が始まってから約20年後の618年、巨大帝国であった隋はあっけなく滅亡してしまいます。

あれほど強大に見えた隋も、無理な土木工事(大運河の建設など)や、度重なる高句麗遠征の失敗によって国力が疲弊し、国内で反乱が相次いだ末に倒れてしまったのです。

代わって中国大陸の覇者となったのが「唐(とう)」という王朝です。

しかし、隋が滅んだからといって、日本と中国の交流が途絶えたわけではありません。

むしろ、隋との交流で築かれたパイプは、そのまま唐へと引き継がれ、さらに発展していきました。

それが、歴史の授業でもおなじみの「遣唐使(けんとうし)」です。

実は、最後の遣隋使と最初の遣唐使には、明確な切れ目がありません。

630年に派遣された第一回遣唐使の大使を務めたのは、最後の遣隋使でもあった犬上御田鍬(いぬかみのみたすき)という人物でした。

これは、日本が「相手の王朝が変わっても、学ぶべき姿勢は変わらない」という一貫した態度を持っていたことを示しています。

隋で学んだノウハウや航海ルートは、そのまま遣唐使に活かされました。

そして何より大きかったのは、隋の時代に派遣された留学生たちが、唐の時代になって帰国し始めたことです。

高向玄理や南淵請安たちは、隋が滅び唐が建国される激動の時代を現地で体験し、その最新の知識を持って日本に帰ってきました。

彼らは帰国後、中大兄皇子(後の天智天皇)や中臣鎌足といった次世代のリーダーたちに、大陸の新しい政治思想を教えました。

この学びが、645年の「乙巳の変(いっしのへん)」、そしてそれに続く「大化の改新」へと繋がっていきます。

大化の改新で目指された中央集権的な国づくりは、まさに彼らが隋や唐で見てきた律令制度をモデルにしたものでした。

遣隋使たちが蒔いた種が、遣唐使の時代になって芽吹き、日本の新しい国体として実を結んだのです。

こうして振り返ると、遣隋使の時代は、日本にとっての「夜明け前」であったと言えるでしょう。

暗中模索の中で海を渡り、失敗や屈辱を味わいながらも、必死に世界の光を掴み取ろうとした時代。

その挑戦があったからこそ、日本はその後、唐風文化を取り入れた華やかな天平文化や、平安時代の国風文化へと発展していくことができたのです。

小野妹子が煬帝に渡した「日出づる処」という言葉。

それは当時の外交上のトラブルメーカーとなりましたが、長い歴史の目で見れば、まさに日本という国が世界の表舞台に姿を現し、独自の文化を輝かせ始める予言のような言葉だったのかもしれません。

遣隋使から遣唐使へと続く約300年の交流の歴史は、今の私たちの文化や社会の基礎を作った、偉大なる冒険の記録なのです。

遣隋使とは?簡単に要点を振り返りましょう

ここまで、飛鳥時代の日本が国運を賭けて挑んだ一大プロジェクト「遣隋使」について、その背景から結末までを詳しく解説してきました。

最後に、これまでの内容を整理して、遣隋使とはどのようなものだったのかを振り返ってみましょう。

非常にドラマチックな展開だったことが、以下のポイントからも改めて感じ取れるはずです。

- 遣隋使は、飛鳥時代の推古天皇の時代に、中国の「隋」へ派遣された使節団です。

- 主な目的は、先進国である隋の政治制度、技術、仏教文化を学ぶことでした。

- 同時に、朝鮮半島(新羅や高句麗)との関係を有利にする外交カードとしての役割もありました。

- 航海は命がけで、未熟な船で荒れ狂う海を渡る決死の覚悟が必要でした。

- 実は600年の第一回派遣は、隋の皇帝に「政治が野蛮だ」と呆れられ、失敗に終わっています。

- その屈辱をバネに、日本は「冠位十二階」や「十七条憲法」を制定し、急速に国の体制を整えました。

- 最大の特徴は、中国の家来になる「冊封」を受けず、対等な外交を目指した点です。

- 607年に派遣された小野妹子は、「日出づる処の天子」という有名な国書を持参しました。

- 隋の煬帝は激怒しましたが、高句麗との戦争を控えていたため、日本を敵に回せず国交を認めました。

- 小野妹子は帰国時、隋からの返書を紛失しましたが、これは屈辱的な内容を隠すための計算だった説が有力です。

- 日本側の粘り強い交渉により、隋から正式な使節である裴世清の来日を実現させました。

- 小野妹子に同行した留学生や学問僧たちは、そのまま現地に残り、数十年もの間学び続けました。

- 彼らは隋の滅亡と唐の建国を現地で目撃し、その経験を日本に持ち帰りました。

- 持ち帰られた知識は、その後の「大化の改新」や律令国家の建設に大きく貢献しました。

- 遣隋使の精神とノウハウは、その後の「遣唐使」へと引き継がれ、日本の国づくりを支え続けました。

このように、遣隋使は単なる「勉強のための留学」にとどまらず、日本が独立した文明国として世界に認められるための、ギリギリの外交戦だったのです。

失敗やトラブルを乗り越えながら、したたかに実利を勝ち取っていった彼らの知恵と勇気が、今の日本の礎を築いたと言えるでしょう。

参考サイト