足利義満と聞くと、「金閣寺を建てた人」というイメージが強いかもしれませんね。

でも、「金閣寺の他に、具体的に何をした人なの?」「なぜ室町幕府で最も有名な将軍なの?」と聞かれると、意外と答えにくいのではないでしょうか。

実は義満、金閣寺の建立だけでなく、約60年も続いた国内の争いを終わらせ(南北朝統一)、中国との貿易(勘合貿易)を正式にスタートさせました。

さらに、武士でありながら朝廷のトップ(太政大臣)にのぼりつめ、日本の政治・経済・文化のすべてに大きな影響を与えた人物なのです。

この記事では、「足利義満が結局何をした人なのか」を、功績ごとにわかりやすく簡単に解説します。

この記事を読むと、以下のことがわかります。

- 義満が成し遂げた最大の功績(南北朝合一)

- 金閣寺を建てた本当の理由と北山文化

- 中国と「勘合貿易」を始めたねらい

- 天皇の位を狙った?という噂の真相

足利義満は何をした人?簡単に功績を紹介

- 金閣寺を建てた室町幕府の第3代将軍

- 60年続いた対立を終結「南北朝合一」

- 中国(明)との「勘合貿易」を始めた

- 武家で初の「太政大臣」にのぼりつめる

- 能楽を保護した「北山文化」を開花

金閣寺を建てた室町幕府の第3代将軍

足利義満は、室町幕府の第3代将軍であり、京都にある金閣寺(正式には鹿苑寺)を建てた人物として非常に有名です。

彼は、将軍としての強い権力を人々に示し、また自身が理想とする文化を表現するために、この豪華な建物を造営しました。

義満は1358年に生まれ、10歳という若さで将軍職を継ぎます。

彼は生涯を通じて幕府の力を強め、政治的な頂点に立ちました。

晩年、義満は京都の北山に「北山第(きたやまてい)」と呼ばれる広大な山荘を造ります。

金閣寺の舎利殿(金閣)は、その北山第の中心的な建物として1399年頃に完成したと見られています。

この建物は3層構造になっており、1階は公家風の「寝殿造」、2階は武家風の「武家造」、そして3階は禅宗様式の「仏殿造」が採用されています。

このように異なる様式を融合させた点は、義満が武家(将軍)と公家(貴族)の両方の頂点に立ち、さらに禅宗(仏教)にも深く帰依していたことを象徴していると言えるでしょう。

外壁に金箔が貼られているのは、当時の人々にとって、義満の絶大な権力と富、そして彼が目指した極楽浄土の世界観を視覚的に示すものでした。

義満はこの北山第で政治を行い、文化活動の中心地としました。

彼の死後、遺言によってこの場所は禅寺となり、「鹿苑寺」と名付けられます。

これは、義満の法名「鹿苑院天山道義」から取られた名前です。

金閣寺は、義満が築いた室町幕府の最盛期を今に伝える、最も有名な建築物だと言えます。

60年続いた対立を終結「南北朝合一」

足利義満が成し遂げた最大の政治的功績は、約60年間も続いていた日本の朝廷(天皇家)の分裂状態を終わらせた「南北朝合一」です。

当時の日本には、京都の北朝と吉野(奈良県)の南朝という二つの朝廷が存在し、全国の武士も二手に分かれて争っていました。

義満は、この内乱状態を終結させ、幕府による全国支配を安定させるために、両朝廷の統一を強く推し進めたのです。

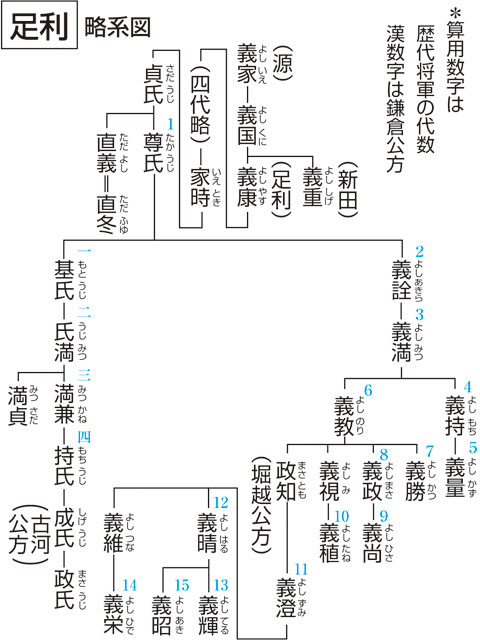

義満の祖父・足利尊氏が幕府を開いた頃から、皇位継承をめぐる対立が続いていました。

義満が将軍だった時代、北朝は幕府が支援していましたが、南朝も各地の武士の支持を得て抵抗を続けていました。

このままでは幕府の権威は確立せず、社会も混乱したままでした。

そこで義満は、南朝の勢力が全国的に衰えてきたタイミングを見計らい、和平交渉を開始します。

1392年(明徳3年)、義満は有力な守護大名であった大内義弘らを仲介役として、南朝の後亀山天皇に条件を提示しました。

その条件とは、「南朝が保持している三種の神器を北朝の後小松天皇に譲ること」でした。

さらに、今後の皇位継承は、南朝の系統(大覚寺統)と北朝の系統(持明院統)が交互に行う(両統迭立)という約束も含まれていたとされます。

南朝側はこの条件を受け入れ、後亀山天皇は京都に戻り、三種の神器が北朝へ渡されました。

これにより、1336年から約56年間続いた「南北朝時代」は終わりを告げ、朝廷は再び一つになりました。

この合一によって、足利義満は内乱を終結させた指導者として、その権威を絶対的なものにしました。

ただし、注意点もあります。

和平の条件であった「皇位を交互に継承する」という約束は、実際には守られませんでした。

合一後、皇位は北朝の系統によって引き継がれることになり、南朝側にとっては不満が残る結果となったのです。

とはいえ、国内の大きな争いを終わらせた義満の手腕は高く評価されています。

中国(明)との「勘合貿易」を始めた

足利義満は、当時の中国の王朝「明」との間で、「勘合貿易(かんごうぼうえき)」と呼ばれる正式な国交・貿易を開始しました。

この貿易の目的は、大きく二つありました。

一つは、当時活発だった「倭寇(わこう)」と呼ばれる海賊集団を取り締まること。

もう一つは、明との貿易によって得られる莫大な利益を幕府が独占することでした。

義満が将軍だった頃、日本や朝鮮半島の沿岸部では倭寇による被害が深刻な問題となっていました。

明は、倭寇の取り締まりを日本側に強く求めていました。

義満はこれに応える形で、正式な国交樹立を目指します。

1401年(応永8年)、義満は博多の商人や僧侶を使節として明に派遣しました。

これに対して、明の皇帝(永楽帝)は義満を「日本国王」として認め、国交が樹立されます。

この貿易が「勘合貿易」と呼ばれるのは、「勘合符(かんごうふ)」という割符(わりふ)を使ったためです。

明が発行した勘合符を日本側が受け取り、日本から明へ向かう船は、明が持つ控えと照合することで「正式な使節団の船」であると証明されました。

これによって、倭寇のような海賊船や私的な密貿易船と区別することができたのです。

日本からは銅や硫黄、刀剣、扇(おうぎ)などが輸出されました。

明からは生糸や織物、陶磁器、そして銅銭(永楽通宝など)が輸入されました。

特に銅銭の輸入は、当時の日本の貨幣経済の発展にも大きな影響を与えたと言われています。

義満は、この貿易によって得た巨額の利益を、金閣寺の造営費用や幕府の財政基盤の強化に充てました。

一方で、この貿易には批判もありました。

義満が明の皇帝から「日本国王」に冊封(さくほう)される形をとったためです。

これは、形式上、日本の支配者(義満)が中国皇帝の臣下(家来)になることを意味しました。

朝廷や一部の公家たちは、日本の独立性を損なうものだとして、この外交姿勢に不満を持っていたと伝えられています。

しかし、義満は経済的な実利を優先し、この貿易を推し進めました。

武家で初の「太政大臣」にのぼりつめる

足利義満は、武士(武家)でありながら、朝廷(公家)における最高位の役職である「太政大臣(だいじょうだいじん)」に任命されました。

征夷大将軍という武家のトップでありながら、さらに公家のトップにも立つことで、義満は名実ともに日本の政治・社会の頂点に君臨しようと考えたのです。

義満は若い頃から、朝廷内での地位(官位)を積極的に上げていく政策をとりました。

1381年(永徳元年)には内大臣、1382年(永徳2年)には左大臣と、順調に出世を重ねていきます。

これは、祖父・尊氏や父・義詮(よしあきら)も達しなかった高い地位でした。

そして1394年(応永元年)、義満は将軍職を息子の足利義持に譲ります。

しかし、これは隠居を意味するものではありませんでした。

将軍職を辞した直後、義満は「太政大臣」に任命されるのです。

武士が太政大臣に任命されたのは、平安時代の平清盛以来、約230年ぶりのことでした。

さらに、征夷大将軍の職を経験した人物が太政大臣になるのは、日本の歴史上で義満が初めてです。

この地位に就いたことで、義満は公家社会に対しても絶大な影響力を持つようになりました。

例えば、公家の人々が義満の屋敷(花の御所)に挨拶に訪れることが日常化し、義満の意向が朝廷の決定を左右するようになっていきます。

翌1395年(応永2年)には太政大臣を辞し、出家して僧侶となります。

しかし、出家後も「大御所」として政治の実権は握り続けました。

出家は、武家・公家に加え、寺社勢力という第三の権力に対しても影響力を及ぼそうとする狙いがあったと考えられています。

このように、義満は将軍、太政大臣、そして出家後の法皇(上皇が出家した存在)に準じる立場と、三つの領域すべてで頂点を極めた人物でした。

能楽を保護した「北山文化」を開花

足利義満は、金閣寺に代表されるような「北山文化(きたやまぶんか)」と呼ばれる華やかな文化を開花させた人物です。

義満は、当時の貴族(公家)が持つ伝統的な文化と、武士(武家)の力強い文化、さらに中国(明)から入ってきた禅宗の文化を積極的に融合させようとしました。

「北山文化」という名前は、義満が京都の北山に建てた山荘「北山第(金閣寺)」に由来します。

この文化の最大の特徴は、異なる要素が混ざり合っている点です。

例えば、金閣寺の建築様式も、前述の通り1階が公家風、2階が武家風、3階が禅宗様式となっています。

義満自身が、これらの文化を深く理解し、そのパトロン(支援者)として振る舞いました。

文化面での義満の大きな功績の一つに、「能(能楽)」の保護が挙げられます。

当時、「猿楽(さるがく)」と呼ばれていた能は、まだ庶民の芸能という側面が強いものでした。

しかし義満は、観阿弥(かんあみ)・世阿弥(ぜあみ)という親子の才能を高く評価し、彼らを熱心に支援しました。

義満の庇護(ひご)を受けたことで、世阿弥らは猿楽を洗練させ、現在の「能楽」に見られるような、幽玄(ゆうげん)で芸術性の高い芸能へと発展させることに成功します。

将軍が愛好したことで、能楽は武家社会の公式な芸能(式楽)としての地位を確立しました。

その他にも、義満は禅宗の寺院(京都五山)を整備し、そこを拠点とする僧侶たちによる水墨画や漢詩文などの「五山文学」も栄えました。

北山文化は、義満個人の強いリーダーシップと美意識によって生み出された、室町時代で最も華やかな文化期であったと言えるでしょう。

この文化の発展は、南北朝の合一によって社会が安定し、勘合貿易によって経済が豊かになったことを背景にしています。

足利義満が「何をした人か」簡単に深掘り

- 幕府の権力を固めた有力守護大名の討伐

- 政治の中心地となった「花の御所」とは

- 天皇の位を狙った?皇位簒奪のうわさ

- 10歳で将軍に。管領・細川頼之の支え

- 義満の死と「太上天皇」辞退の背景

幕府の権力を固めた有力守護大名の討伐

足利義満は、室町幕府の将軍権力を絶対的なものにするため、各地で強大な力を持っていた「有力守護大名」の討伐を次々と実行しました。

室町幕府が始まったばかりの頃は、将軍の力はまだ不安定でした。

特に「守護大名」と呼ばれる地方の有力武士たちは、複数の国の支配権(守護職)を持ち、時には将軍の命令に従わないほどの勢力を持っていました。

義満は、こうした大名たちの力を削ぐことが、幕府の安定に不可欠だと考えたのです。

義満が将軍に就任した当初は、細川頼之のような有力な管領(かんれい)の補佐がなければ政治を行えませんでした。

しかし成長するにつれ、義満は自ら権力を握るため、巧みな政治手腕を発揮し始めます。

まず標的となったのは、美濃(岐阜県)や尾張(愛知県)などを支配していた土岐氏です。

1390年(明徳元年)、義満は土岐氏の内紛(一族内の争い)に介入し、反抗的な当主であった土岐康行を討伐しました(土岐康行の乱)。

次に義満が目を付けたのは、山名(やまな)氏です。

山名氏は、当時、日本の6分の1にあたる11カ国の守護職を兼ねており、「六分一殿(ろくぶのいちどの)」と呼ばれるほどの巨大勢力でした。

1391年(明徳2年)、義満は山名氏の一族を挑発し、反乱を起こさせます。

そして京都に攻め上ってきた山名氏清らの軍勢を、幕府軍が迎え撃ち、これを壊滅させました(明徳の乱)。

この戦いの結果、山名氏の領国の多くは没収され、その勢力は大きく後退しました。

さらに義満は、西日本で大きな力を持ち、朝鮮半島とも独自に貿易を行っていた大内義弘(おおうちよしひろ)を警戒します。

1399年(応永6年)、義満は再び大内義弘を挑発して堺(大阪府)で挙兵させ、これを討伐しました(応永の乱)。

このように、義満は有力な守護大名たちを計画的に討伐・弱体化させることで、将軍に逆らえる勢力を国内から排除しました。

この結果、室町幕府の権力は義満の時代に最盛期を迎えることになったのです。

政治の中心地となった「花の御所」とは

「花の御所(はなのごしょ)」とは、足利義満が京都の室町(現在の京都市上京区)に建てた、将軍の邸宅兼、幕府の政庁(政治を行う役所)のことです。

義満は、それまでの邸宅であった三条坊門からこの新しい場所へ移ることで、将軍の権威を高め、ここを政治と文化の中心地にしようとしました。

1378年(永和4年)、義満が21歳の時に、この新しい邸宅(室町第)は完成しました。

場所が京都の北小路室町にあったことから、義満は「室町殿(むろまちどの)」と呼ばれるようになります。

そして、この「室町殿」という呼び名が、のちに「室町幕府」や「室町時代」という歴史用語の由来となりました。

つまり、義満がこの場所に幕府の中心を移したことが、時代を象徴する出来事だったのです。

では、なぜ「花の御所」と呼ばれたのでしょうか。

それは、この邸宅の敷地内に鴨川の水を引き込み、四季折々の美しい花々が咲き誇る見事な庭園が造られていたからだと伝えられています。

公家(貴族)たちも、その美しさを称賛しました。

花の御所は、単なる住居ではありませんでした。

ここでは日々の政治(政務)が行われ、将軍直属の軍隊である「奉公衆(ほうこうしゅう)」が警備を固めていました。

また、天皇や上皇、公家たちを招いての宴会や和歌の会、能楽の鑑賞会なども頻繁に開催されました。

つまり、花の御所は、武家と公家が交流する社交場であり、北山文化が育まれる舞台でもあったのです。

義満が北山第(金閣寺)に移った後も、花の御所は将軍家の本邸として使われ続けましたが、残念ながら応仁の乱などの戦火で焼失し、現在はその姿を見ることはできません。

しかし、室町幕府の最盛期を象徴する場所として、その名前が歴史に残っています。

天皇の位を狙った?皇位簒奪のうわさ

足利義満については、彼が最終的に「天皇の位を奪おうとしていた(皇位簒奪)」のではないか、という説(うわさ)が昔から存在します。

この説が唱えられる理由は、義満の晩年の行動が、臣下(家来)としての立場を明らかに超えており、まるで天皇や上皇のように振る舞っていたためです。

前述の通り、義満は武家として初めて太政大臣にのぼりつめました。

さらに出家した後、「准三后(じゅさんごう)」という称号を得ます。

これは、天皇の母や妻(皇后)などに準じる待遇を受けるということで、臣下としては最高の名誉でした。

義満は、この立場を利用して、朝廷の儀式や人事(役職の任命)にも深く関与していきます。

例えば、自分の妻である日野康子を、後小松天皇の「准母(じゅんぼ)」(母親代わり)としました。

これにより、義満は実質的に「天皇の義理の父親」という立場を手に入れます。

また、義満が出かける際には、上皇(引退した天皇)にしか許されないような特別な儀礼が行われました。

そして、皇位簒奪説の根拠として特に注目されるのが、義満の息子・足利義嗣(よしつぐ)の扱いです。

義満は、後継者の義持(よしもち)よりも、この義嗣を溺愛していたと言われます。

1408年(応永15年)、義満は義嗣の元服(成人式)を、皇族(親王)と同じ形式で、宮中で行わせました。

これは、義嗣を将来的に天皇に即位させ、自分は「天皇の父」(太上天皇=上皇)として日本を支配しようという計画の表れではないか、と推測されているのです。

ただし、この皇位簒奪説には慎重な意見も多くあります。

当時の公家たちの日記などを見ても、義満が本気で皇位を奪おうとしていた、と明確に記した直接的な証拠は見つかっていません。

義満の一連の行動は、天皇家を乗っ取るためではなく、あくまでも足利将軍家の権威を天皇家に匹敵するレベルまで高めるための「演出」だったのではないか、という解釈も有力です。

義満が何を考えていたのか、その真意は今となっては分かりませんが、それほどのうわさが立つほど、彼の権力が絶大だったことは間違いありません。

10歳で将軍に。管領・細川頼之の支え

足利義満は、わずか10歳(満年齢では9歳)という幼さで室町幕府の第3代将軍に就任しました。

幼い義満が将軍として政治を行うことはできなかったため、彼の成長を支え、実質的に幕府の政治を取り仕切る後見人(こうけんにん)が必要でした。

その大役を任されたのが、当時の有力な守護大名であり、幕府の重職「管領(かんれい)」であった細川頼之(ほそかわよりゆき)です。

義満の幼少期は、非常に不安定な時代でした。

父である第2代将軍・足利義詮は、南朝との戦いや、幕府内部の対立(観応の擾乱など)の対応に追われていました。

義満が4歳の時には、南朝方に京都を占領され、播磨国(兵庫県)まで避難するという苦しい経験もしています。

1367年(貞治6年)、父・義詮が重い病に倒れます。

義詮は、自らの死期を悟り、息子の義満(当時は春王)の後見と幕府の運営を、管領に任命した細川頼之に託して亡くなりました。

こうして義満は10歳で将軍となり、頼之がその後見人として幕政を主導する体制が始まります。

頼之は非常に優れた政治家であったと言われています。

彼は、土地に関する新しい法律(応安大法)を制定して幕府の支配力を強めたり、宗教界(五山制度)を整えて統制したりしました。

また、南朝の勢力が強かった九州地方に今川貞世(了俊)を派遣し、南朝勢力を弱体化させるなど、幕府の権力基盤を固めるために数々の政策を実行しました。

義満は、この頼之の政治を間近で見ながら、帝王学(支配者としての学問)を学んでいったとされます。

義満が1368年(応安元年)に元服(成人式)を迎えた際、烏帽子親(えぼしおや)を務めたのも頼之でした。

しかし、頼之の権力が強くなりすぎたことや、彼の厳格な政策は、他の有力な守護大名たちの反発を買うことになります。

1379年(康暦元年)、斯波義将(しばよしまさ)や土岐頼康といった大名たちが、義満の邸を包囲して頼之の罷免(ひめん)を要求する事件が起きました(康暦の政変)。

当時22歳になっていた義満は、この要求を受け入れ、頼之を罷免します。

これは、義満が頼之の後見から独立し、自らの意思で政治を行い始めた「自立」の瞬間であったとも言われています。

頼之はその後、許されて幕政に復帰しますが、義満を幼少期から支えた最大の功労者であったことは間違いありません。

義満の死と「太上天皇」辞退の背景

足利義満は1408年(応永15年)5月、51歳(満49歳)で病により亡くなりました。

彼の死後、朝廷は義満に対して「太上天皇(だいじょうてんのう)」の称号を贈ろうとしましたが、息子の第4代将軍・足利義持(よしもち)はこれを辞退しました。

この辞退の背景には、義持や幕府の重臣たちが、義満の異常とも言える朝廷への接近政策を危険視し、父の路線を修正しようとする意図があったと考えられています。

義満は、亡くなる直前まで精力的に活動していました。

死の数日前には、寵愛(ちょうあい)していた息子・義嗣(よしつぐ)の元服式を宮中で盛大に行っています。

しかし、その直後に突然病に倒れ、治療の甲斐なく数日後に亡くなりました。

義満の死からわずか3日後、朝廷は義満に対して「太上天皇」の尊号(そんごう)を贈ることを決定します。

「太上天皇」とは、位を退いた天皇(上皇)のことであり、天皇家の人間ではない義満にこの称号が贈られるのは、前例のない異例中の異例な事態でした。

これは、義満が生前から天皇の義父として振る舞い、絶大な権力を握っていたことを朝廷側も認めていた証拠と言えます。

しかし、義満の跡を継いだ将軍・足利義持と、管領の斯波義将(しばよしまさ)らは、この申し出を「先例がない」としてきっぱりと断りました。

そして、この宣下(せんげ)自体を「なかったこと」として処理したのです。

義持が辞退した理由

なぜ義持は、父に贈られるはずだった最高の栄誉を辞退したのでしょうか。

一般的に、義持は父・義満と折り合いが悪かったとされています。

義持は、義満の政策、特に朝廷に取り入って公家(貴族)のようになっていくやり方や、明の皇帝に臣下として従う「勘合貿易」の姿勢に強い反発を抱いていたと考えられています。

もし義満が「太上天皇」となれば、足利将軍家が天皇家に取り込まれる、あるいは立場が曖昧になることを恐れたのかもしれません。

義持は、父の死をきっかけに、将軍はあくまでも「武家の棟梁(とうりょう)」であるべきだという原点に戻ろうとしました。

実際に義持は、勘合貿易を一時中断し、義満が建てた北山第の建物の多くを(金閣を除いて)取り壊すなど、父の政策を否定するような動きを見せています。

この「太上天皇」辞退は、義満の築いた異例の時代が終わり、幕府が新たな方針へ転換することを象徴する出来事でした。

総括:「足利義満は何をした人?」を簡単にまとめます

ここまで足利義満の様々な功績や人物像を見てきました。

最後に、「足利義満は何をした人なのか」のポイントを、箇条書きで簡単におさらいしましょう。

- 室町幕府の第3代将軍です。

- 京都に金閣寺(鹿苑寺)を建てた人物として非常に有名です。

- 約60年間も続いていた「南北朝の対立」を終わらせました(1392年)。

- 中国(明)と「勘合貿易」という正式な貿易を開始しました。

- 貿易のために、明の皇帝から「日本国王」の称号を受け入れました。

- 武士として初めて、朝廷の最高職である「太政大臣」に任命されました。

- 公家・武家・禅宗の文化を融合させた「北山文化」を開花させました。

- 能楽の観阿弥・世阿弥親子を保護し、その発展を支援しました。

- 幕府の権力を強めるため、有力な守護大名(山名氏・大内氏など)を討伐しました。

- 政治の中心地として、京都に「花の御所」(室町第)を建てました。

- 「室町幕府」や「室町時代」という名前は、この「花の御所」の場所(室町)に由来します。

- 10歳という若さで将軍になり、管領の細川頼之に支えられて成長しました。

- 晩年は天皇のように振る舞い、皇位を狙ったという説(うわさ)もあります。

- 51歳(満49歳)で病により亡くなりました。

- 死後、朝廷から「太上天皇」の称号が贈られましたが、息子の足利義持が辞退しました。

このように、義満は政治、経済、文化、外交とあらゆる面で室町幕府の最盛期を築いた、非常に強力なリーダーだったことがわかりますね。

参考サイト