この記事へたどり着いたあなたは、おそらく、モンゴル帝国という巨大な敵を前に、どうして日本が勝てたのか、そしてなぜ鎌倉武士が「バーサーカー」や「蛮族」とまで評されたのか、気になっているのではないでしょうか。

実際、当時の武士たちは想像を超える戦い方で元軍を迎え撃ちました。

その勇猛な姿勢が「最強」「野蛮」と語られる一方で、誤解や偏見による「蛮族 デマ」も多く残されています。

また、日本が勝った理由は神風だけではなく、戦術的な工夫や個々の活躍した武士の存在が欠かせません。

一方で、日本が苦戦した理由や、元軍が用いた人質作戦の実態など、見過ごされがちな側面も数多くあります。

この記事では、そんな元寇における鎌倉武士の実像とその後の影響までを、さまざまな史実を交えてわかりやすく解説していきます。

「やばい」とまで称されたその真の理由、あなた自身の目で確かめてみてください。

この記事を読むとわかること

- 鎌倉武士の戦い方と元軍との決定的な違い

- 鎌倉武士が「バーサーカー」と呼ばれた背景

- 鎌倉武士が「蛮族」とされた評価の真偽

- 日本が勝った理由と苦戦の要因の両面分析

元寇で鎌倉武士がやばいと言われる理由

- 鎌倉武士の戦い方と元軍との違い

- バーサーカーと称された武士たち

- 野蛮と見なされた戦闘行動とは

- 蛮族という評価はデマか事実か

- 元軍の戦術に鎌倉武士はどう対応したか

鎌倉武士の戦い方と元軍との違い

鎌倉武士と元軍の戦い方には、大きな違いがありました。

それは、戦いに対する価値観と戦術の体系そのものが異なっていたからです。

まず鎌倉武士は、基本的に「一騎打ち」を重んじる文化の中で育ってきました。

個人の武勇を誇示することが名誉とされ、敵将との対決を求める傾向がありました。

騎馬による突撃戦や弓による遠距離攻撃が基本で、戦場では名乗りを上げてから戦う形式が尊ばれていたのです。

そのため、戦の場はある意味で「武士の舞台」としての一面がありました。

一方、元軍は組織的な軍団運用を得意とする軍隊でした。

騎馬弓兵を中心に機動力を活かした戦法を採り、集団戦や奇襲、包囲といった戦術を巧みに使ってきました。

兵士一人ひとりの武勇よりも、全体の連携や命令系統の明確さが重視されたのです。

こうした違いは、元寇の戦闘において多くの混乱を生みました。

鎌倉武士が一騎打ちを挑んでも、元軍は集団で矢を射かけたり、包囲して倒すという実利的な戦法で応じたためです。

つまり、鎌倉武士にとっては「正々堂々ではない」と感じるような戦い方が、元軍の常識でした。

ただし、これを単なる「文化の違い」と片づけるのは危険です。

戦争においては勝つための現実的な戦術が求められるため、鎌倉武士も戦いを重ねる中で対応を迫られていきます。

元軍のような集団戦に対抗するには、鎌倉武士たちも部隊をまとめて行動し、個人戦から組織戦へとシフトする必要がありました。

その結果、一部では隊列を組んでの応戦や、敵の動きを読み切って逆襲する戦術が生まれたと言われています。

このように、鎌倉武士の戦い方と元軍の戦術は、文化・思想・実践のすべてにおいて大きな隔たりがありました。

だからこそ、最初の衝突では日本側が苦戦を強いられたのです。

その後、戦いの中で徐々に対応力を高めたことが、最終的な防衛成功につながったとも言えるでしょう。

バーサーカーと称された武士たち

「バーサーカー」という言葉は、北欧の狂戦士を意味するものですが、日本の鎌倉武士にも似たような異名が与えられることがあります。

元寇において、あまりに激しく、恐れ知らずに戦った姿が、そうしたイメージと重なったからです。

元軍の記録には、日本の武士が敵陣に単騎で突入して暴れ回ったという記述がいくつも残されています。

重装備のまま海を渡り、敵の中に飛び込んで戦い続けるその様子は、元軍の兵士たちにとって異様だったようです。

こうした行動の背景には、鎌倉武士の名誉や忠義に対する強い信念があります。

彼らにとって、主君のために命を懸けることは当たり前であり、敵に背を向けることは恥とされました。

そのため、自ら危険な戦場へ進み、時には狂気じみた突撃を行うことも厭わなかったのです。

もちろん、全ての武士が無謀な戦いをしていたわけではありません。

中には計算された戦術を用いたり、集団戦に応じた柔軟な対応を見せる者もいました。

しかし、特に元軍との初戦においては、そうしたバーサーカーのような行動が目立ったのは事実です。

敵陣深くに単身で斬り込む、あるいは矢が降り注ぐ中でも前進をやめないといった姿は、恐怖と同時に強烈な印象を与えました。

結果として、元軍の中には「日本の武士は狂っている」と評価する者もいたと言われています。

それは、戦術的な評価というより、精神的・文化的な違いに対する驚きだったとも解釈できます。

このような行動が、後世において「バーサーカー」と称される背景となったのです。

決して誇張ではなく、当時の敵兵にとっては現実として目の当たりにした異様な戦いぶりでした。

野蛮と見なされた戦闘行動とは

元寇における鎌倉武士の戦いぶりは、元軍の目には時に「野蛮」と映ったようです。

それは、単なる残酷さではなく、戦いに対する価値観の違いに由来しています。

一例として挙げられるのが、敵兵の首を斬り落として戦功の証とする「首実検」の習慣です。

鎌倉武士は戦の後、討ち取った敵の首を持ち帰り、誰を倒したのかを証明する必要がありました。

この行為は武功を正当に評価するための制度として定着していましたが、元の兵士にとっては衝撃的だったようです。

また、戦闘後の敵兵や民間人に対する対応も、時として残酷に見えたことがあります。

例えば、味方の村が略奪を受けた際には報復として過剰な暴力が行われることもありました。

こうした行動は当時の戦時下では珍しくないとはいえ、異文化の目から見ると「野蛮」と評された要因になりえます。

ただし、これらはあくまで当時の価値観に基づいた行動でした。

現代の倫理観で単純に判断すべきものではありません。

むしろ、相手国の戦争文化との違いが、そうしたレッテルを生んだと言えるでしょう。

つまり、野蛮とされる行動の多くは制度的・慣習的なものであり、意図的な残虐さとは異なります。

戦いに対する考え方が根本から異なっていたからこそ、誤解や偏見も生じやすかったのです。

蛮族という評価はデマか事実か

「鎌倉武士は蛮族だった」という評価は、果たして事実なのでしょうか。

この問いに答えるには、当時の文脈と価値観を冷静に見る必要があります。

まず、元軍の記録には日本の武士を「蛮族」と表現したものが存在します。

これは中国の歴代王朝が、周辺諸国を「中華の外」と見なしていた価値観に基づいたものです。

つまり、政治的・文化的に自国より劣ると考える立場から出た表現だった可能性が高いのです。

また、実際の戦闘においても、前述の通り鎌倉武士の戦い方や風習が、元軍には理解できない部分が多くありました。

そのため、単に違いがあるというだけで「未開で野蛮な戦士」として認識された面も否定できません。

しかし、これは一方的な視点によるレッテルであり、歴史的事実とは異なる可能性が高いとされています。

鎌倉武士は厳格な主従関係に基づき、義理や忠誠を重んじる戦士階級でした。

武家政権としての法制度もあり、秩序だった戦闘行動が行われていたことも記録に残っています。

つまり、蛮族という評価は、元軍の主観的なものであって、実像を正しく反映しているとは言えません。

戦場での残酷な行為や風習があったとしても、それが「蛮族」というレッテルを貼る理由になるわけではないのです。

こうして見ていくと、「蛮族」はデマとまでは言えないまでも、相当な誇張が含まれた評価だったと考えられます。

歴史を正しく理解するためには、一方の視点だけではなく、複数の立場から検証することが必要です。

元軍の戦術に鎌倉武士はどう対応したか

元軍は、非常に緻密かつ機動力に優れた戦術を用いて日本に攻め込んできました。

騎馬弓兵による高速戦闘や、集団による矢の集中射撃、さらには火薬兵器の使用などが特徴的です。

一方、これまで一騎打ちを基本としてきた鎌倉武士にとって、こうした戦術は未知のものであり、当初は大きな戸惑いがありました。

特に、集団で一斉に襲いかかる戦法や、夜襲・待ち伏せといったゲリラ的な行動は、日本側に大きな損害を与えることもありました。

それでも、鎌倉武士たちは戦いの中で次第に対応策を練っていきます。

まず、兵力を集団で動かす意識が生まれ、個人戦中心から組織戦への移行が進みました。

また、盾や矢避けの装備、夜間の見張り体制など、防御的な工夫もなされるようになりました。

さらに、元軍の上陸を防ぐための海岸防衛にも力が入れられました。

弘安の役では、博多湾沿岸に石築地(いしづき)と呼ばれる防壁が築かれ、元軍の上陸を阻む効果を発揮しました。

こうした工夫や努力が重なった結果、元軍の攻撃に対して持ちこたえることができたのです。

一度目の文永の役では苦戦したものの、二度目の弘安の役では十分な備えが功を奏しました。

このように、鎌倉武士たちは一見柔軟性がなさそうに見えても、実戦を通じて変化に適応していったのです。

結果として、元軍の戦術に対応し、日本を守りきることができました。

元寇で鎌倉武士がやばいと証明された戦い

- 日本が苦戦した理由とその実態

- 鎌倉武士が活躍した武勇伝と逸話

- 日本が勝った理由は神風だけではない

- 元軍の人質作戦と日本側の対応

- 鎌倉武士の戦いが与えた歴史的影響

- 鎌倉武士は本当に最強だったのか

日本が苦戦した理由とその実態

元寇において、日本が苦戦した理由は一つではありません。

むしろ、複数の要因が複雑に絡み合った結果として、苦しい戦いを強いられることになったのです。

まず第一に挙げられるのは、兵力と戦術の差です。

元軍は当時、東アジアで最強ともいえる戦闘集団を抱えており、その数も多く、日本側を大きく上回っていました。

特に文永の役では、モンゴル・高麗・漢人などからなる数万人規模の連合軍が日本に襲来しました。

一方の日本は、鎌倉幕府による動員が間に合わず、各地の武士団が単独で応戦する場面も多く見られました。

次に、戦い方の違いも混乱を招いた要因です。

鎌倉武士は主に一騎打ちや局地戦に慣れていたのに対し、元軍は集団での戦闘や矢の一斉射撃、火薬兵器の使用など、多彩な戦術を駆使しました。

これにより、日本側は戦場での主導権をなかなか握れず、序盤は苦戦を強いられました。

また、指揮系統の不備も大きな問題でした。

当時の日本では、各地の御家人たちが現地判断で動いており、中央からの統一的な指令が機能しにくい状況にありました。

そのため、情報の共有や戦力の集結に時間がかかり、対応が後手に回ることがありました。

さらに、元軍が夜襲や待ち伏せなどを仕掛けてきたことで、日本側の守備体制が乱れました。

こうした戦法は当時の日本ではあまり行われていなかったため、戦場での混乱を招いたのです。

このように、単なる兵力差や装備の違いにとどまらず、戦術のギャップ、指揮系統の問題、そして戦闘文化の違いなどが重なり、日本は大きく苦しめられました。

元軍の進撃を止めることができた背景には、こうした苦戦を乗り越えて得た教訓と対応力の進化があったのです。

鎌倉武士が活躍した武勇伝と逸話

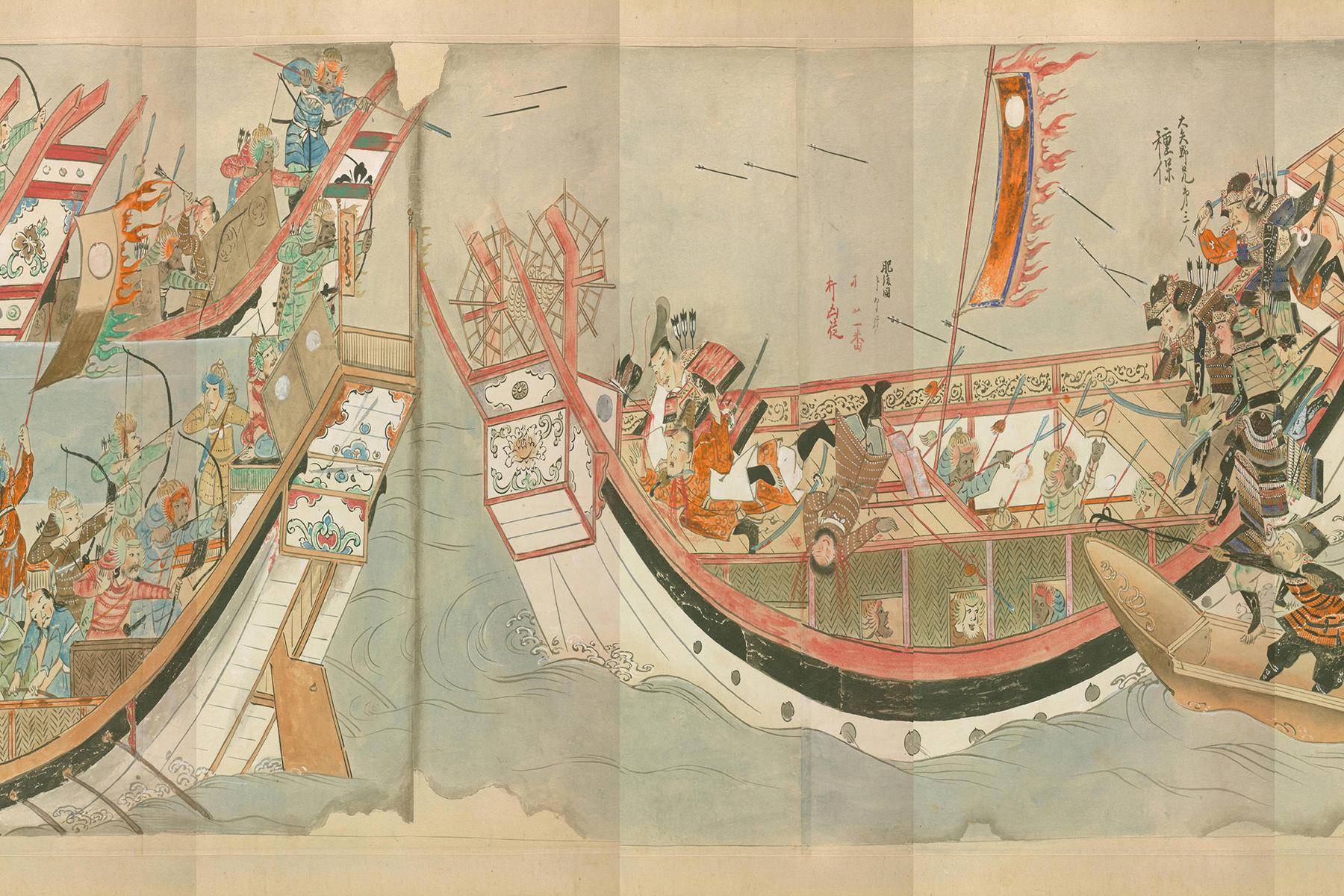

元寇において、鎌倉武士たちが見せた活躍には数多くの逸話が残されています。

中でも印象的なのは、少数ながらも決死の覚悟で元軍に立ち向かった個々の武士たちの行動です。

例えば、肥後国(現在の熊本県)出身の竹崎季長は、文永の役での戦いにおいて武勲をあげた人物として知られています。

彼はわずかな手勢を率いて、敵の上陸部隊に果敢に突撃し、多くの兵を打ち破ったと伝えられています。

その戦功は『蒙古襲来絵詞』にも描かれ、武士としての誇りを後世に伝える重要な記録となっています。

また、対馬や壱岐といった離島では、地元の武士たちが元軍の圧倒的兵力に対して果敢に抗戦しました。

特に壱岐の守備を担った平景隆は、圧倒的な劣勢の中で最後まで抵抗し、壮絶な戦死を遂げています。

このような奮戦が、のちに「日本の武士は不屈である」というイメージを強めることになったのです。

さらに、弘安の役では、防備の整った博多での戦闘が展開されました。

ここでは、石築地という海岸防壁が築かれ、敵の上陸を防ぐ効果を発揮しました。

それを支えたのが、全国から集結した御家人たちによる組織的な防衛行動です。

彼らは夜間警備や情報収集にも努め、前回の失敗を踏まえた実戦的な対応を見せました。

このように、鎌倉武士たちはただの突撃兵ではなく、状況に応じて柔軟に戦い、国土を守る役割を果たしました。

その姿は、のちの武士道や日本的な忠誠観に大きな影響を与えたといわれています。

日本が勝った理由は神風だけではない

元寇において、日本が最終的に勝利した理由として、しばしば「神風」が強調されます。

確かに、弘安の役では暴風によって元軍の船団が大きな打撃を受けたことは事実です。

しかし、勝利の背景には、それ以外にも重要な人的・戦術的要素がありました。

まず、文永の役での教訓をもとに、防衛体制が大幅に強化された点は見逃せません。

特に博多湾には、石築地と呼ばれる石の防壁が構築され、敵の上陸を大幅に困難にしました。

これにより、元軍は海上にとどまらざるを得ず、長期間の滞在によって物資や士気が枯渇していったのです。

また、鎌倉幕府の指導のもと、全国の武士が迅速に動員されました。

弘安の役では、防衛側の準備が整っており、各地からの支援部隊も素早く現地に到着しています。

これによって、戦力の分散が避けられ、より組織的な抵抗が可能になりました。

さらに、夜間警備や敵の動向把握といった点でも、日本側の対応力が向上しました。

これらの積み重ねが、最終的に元軍の上陸作戦を阻止し、撤退に追い込む結果につながったのです。

つまり、神風はあくまで勝利の一因であり、真の勝因は人間の努力と適応力にありました。

自然に頼るだけでなく、自らを変えて対応したことが、日本を守り抜いた本当の力だったといえるでしょう。

元軍の人質作戦と日本側の対応

元寇において、元軍は人質作戦を含む心理的な戦術も用いていました。

特に文永の役では、対馬や壱岐で捕らえた民間人を盾として使ったという記録もあります。

こうした戦術は、敵国の士気を削ぐことを目的としており、住民を巻き込む点で非常に非道なものでした。

中には、日本側の兵士が、自国民を救出するために無謀な突撃を余儀なくされた例もありました。

これに対して、鎌倉幕府は人質奪還を優先する命令は出していませんでした。

むしろ、防衛を最優先とし、敵の策略に乗らないことが求められたのです。

また、人質を取られた地域では、その報復として徹底的な抗戦が行われることもありました。

感情的な要素も強く、敵に対する憎しみが戦意を高める要因になった側面もあります。

日本側の対応としては、人質を取り返すことよりも、同様の事態を防ぐための防衛強化に力が注がれました。

特に弘安の役では、沿岸部への民間人の避難が早期に実施され、被害を最小限に抑える努力が行われました。

このように、元軍の人質戦術に対しては、日本側も感情的な動揺を抑え、冷静な防衛体制を取ったことが、結果的に被害拡大を防ぐことにつながったといえるでしょう。

鎌倉武士の戦いが与えた歴史的影響

元寇での鎌倉武士の戦いは、日本の歴史にさまざまな影響を与えました。

軍事面だけでなく、政治や社会制度、そして精神文化にまでその影響は広がっています。

まず、元軍の脅威に直面したことで、日本は「外敵に備える」という国家意識を持つようになりました。

それまでは国内の争いが主であった中、外からの侵略に対する備えが制度的に整えられるようになります。

また、戦後の恩賞配分をめぐっては、多くの不満が噴出しました。

元寇は防衛戦だったため、奪った土地を分け与えることができず、戦った御家人たちへの報酬が不十分だったのです。

このことが幕府への信頼低下を招き、やがて鎌倉幕府の弱体化につながる一因にもなりました。

さらに、精神文化においては、「忠義」や「滅私奉公」といった武士道的な価値観が強く根付くようになります。

元寇で見せた武士たちの自己犠牲的な戦いは、後世において理想的な武士像として語り継がれていきました。

このように、元寇の経験は単なる一過性の戦いではなく、日本の中世社会のあり方そのものを大きく変える契機となったのです。

鎌倉武士は本当に最強だったのか

「鎌倉武士は最強だったのか」という問いには、単純な答えはありません。

確かに彼らは勇敢であり、命を懸けて日本を守ったという点では高く評価されるべき存在です。

しかし、戦術的・装備的な観点から見れば、必ずしも圧倒的に強かったとは言い切れません。

元軍との戦いでは、騎馬弓兵の機動力や火薬兵器の使用に対応しきれず、混乱に陥った場面も少なくありませんでした。

それでも、鎌倉武士たちはその中で工夫を重ね、戦い方を変化させることで勝利に貢献しました。

個の武勇だけでなく、全体としての対応力が評価された結果、日本を守りきることができたのです。

また、精神的な強さ、つまり忠義心や士気の高さは、元軍にも大きなインパクトを与えました。

この点では、「最強」と呼ばれるだけの精神的な底力を持っていたといえるでしょう。

ただし、後世における「最強」という表現には、美化や誇張も含まれている場合があります。

実際には苦戦も多く、損害も大きかったことを忘れてはなりません。

このように、鎌倉武士は「最強」というより「適応と粘り強さに秀でた戦士集団」と表現するほうが実像に近いでしょう。

それが、元寇という未曾有の脅威に立ち向かい、歴史を切り開いた原動力だったのです。

元寇で鎌倉武士がやばいと言われる理由を総括

元寇という日本の歴史に残る大事件において、「鎌倉武士 やばい」と言われるほどの強烈な印象を残した武士たちの実態を、これまでの情報から振り返ってみましょう。ここでは、彼らがどのように戦い、なぜ「やばい」と称されるのかを整理してご紹介します。

- 鎌倉武士は、一騎打ちを重んじる名誉第一の戦い方をしていた

- 名乗りを上げてから戦うなど、形式にこだわる武士道的な価値観を持っていた

- 元軍は集団戦術や火薬兵器を用いたため、戦術面で大きなギャップがあった

- 単騎で敵陣に突っ込むなど、まるで「バーサーカー」のような武士もいた

- 敵兵からは「日本の武士は狂っている」と評されるほどの激しい戦いぶりだった

- 戦功を証明するために敵の首を持ち帰る「首実検」の習慣があり、野蛮に見られた

- 元軍から「蛮族」と呼ばれることもあったが、それは異文化による誤解が大きい

- 実際には秩序立った戦い方をしており、忠義を重んじる武士の文化が根底にあった

- 文永の役では混乱も多く、日本は元軍の戦術に苦戦を強いられた

- 弘安の役では、海岸に石築地を築くなど、防衛力を飛躍的に強化して対応した

- 鎌倉武士は、個人戦から組織戦へと柔軟に戦術を切り替え、生き残る力を見せた

- 平景隆や竹崎季長など、名を残す武士たちの武勇伝が多数伝わっている

- 「神風」だけでなく、準備と対応力こそが元寇勝利の決定的な要因となった

- 元軍の人質作戦に対しても感情に流されず、冷静な防衛体制を整えた

- 元寇の経験を通じて、日本の軍事・社会・精神文化に大きな影響を与えた

このように、鎌倉武士のやばさは単なる勇猛さだけでなく、文化的な背景や実際の戦術対応力にも裏付けられています。元寇は、彼らの「武士としての本気」が試された歴史的な瞬間だったと言えるでしょう。

関連記事

参考サイト

コメント