幕末から明治にかけて活躍した「陸奥宗光(むつ むねみつ)」という名前を、教科書や資料集で見かけたことはありませんか?

けれど、「陸奥宗光は何をした人?」と聞かれて、すぐに答えられる方は意外と少ないかもしれません。条約改正や日清戦争などに関わったことは知っていても、その背景や人物像まではなかなかイメージしづらいものです。

この記事では、そんな陸奥宗光の生涯や功績を簡単にわかりやすくご紹介します。

明治時代に不平等条約の改正を成功させた立役者としての実績、領事裁判権の撤廃という歴史的成果、さらには「カミソリ大臣」と呼ばれた理由や、小村寿太郎との違いなど、外交面での功績を中心にまとめました。

また、ハーフという噂の真相や、坂本龍馬・勝海舟との交流といった若き日のエピソード、投獄歴や晩年の死因、家庭を支えた妻についても丁寧に解説しています。

- 陸奥宗光が不平等条約の改正にどう関わったか

- 領事裁判権撤廃など外務大臣としての具体的な功績

- 坂本龍馬や勝海舟との関係と若き日の活動

- ハーフ説や妻・死因など人物としての背景やエピソード

陸奥宗光は何をした人か簡単に解説

- 陸奥宗光は何をした人か簡単に解説

- 陸奥宗光の生涯と明治時代の背景

- 坂本龍馬や勝海舟との関係とは?

- 海援隊から始まった政治家人生

- 西南戦争で投獄された意外な過去

- 外務大臣として活躍した代表的功績

- 陸奥宗光は何をした人か条約改正から読み解く

陸奥宗光の生涯と明治時代の背景

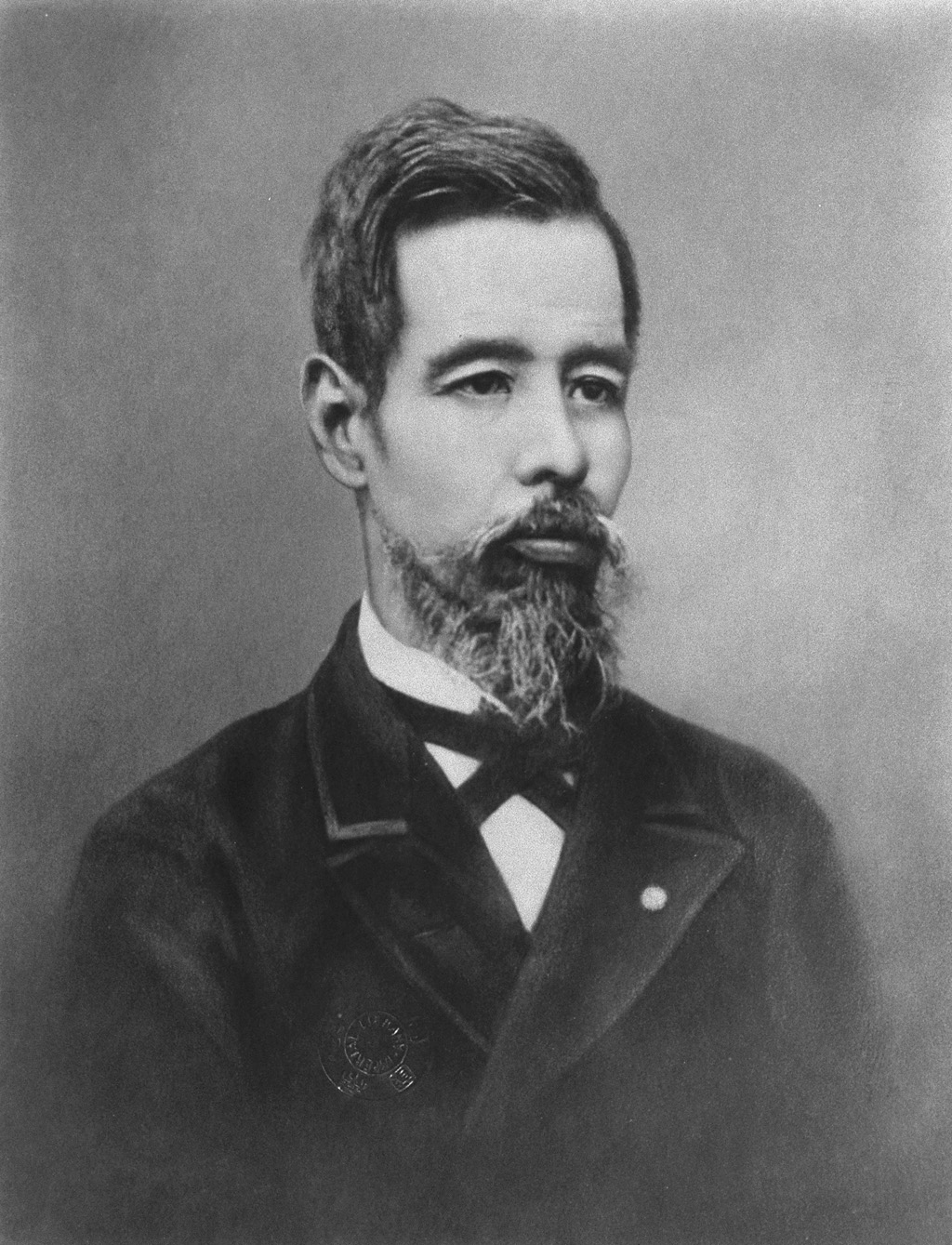

陸奥宗光(むつ むねみつ)は、1844年に紀州藩(現在の和歌山県)で生まれました。父は藩の財政を立て直した重臣であり、国学者としても知られる伊達宗広です。幼少期に父が藩の政争に巻き込まれて失脚し、一家は困窮します。そうした厳しい環境で育った陸奥は、15歳で江戸に出て勉学に励みます。

幕末という混乱の時代にあって、陸奥は尊王攘夷(そんのうじょうい)運動に共鳴し、やがて志士としての道を歩み始めます。その過程で、明治維新の中心人物たちと深く関わっていくのです。

明治維新後、時代は急速に近代国家の建設へと向かいます。日本政府は封建制度を廃し、欧米諸国と肩を並べる近代国家を目指すようになります。この背景の中で、陸奥宗光は外務大臣などの要職を歴任し、不平等条約の改正や日清戦争の講和交渉など、国際社会における日本の地位向上に大きな役割を果たしました。

一方で、陸奥自身も西南戦争に関連する疑惑で投獄された経験があります。その後、ヨーロッパで政治制度や法制度を学び、再び政界に復帰。この留学経験が、後の外交交渉における柔軟で実利的な姿勢を生む基盤となりました。

このように、幕末から明治という時代の転換点にあって、陸奥宗光は常に政治の中心で行動し続けました。彼の人生は、まさに激動の日本近代史を体現するようなものであり、その歩みを知ることは時代全体の理解にもつながります。

坂本龍馬や勝海舟との関係とは?

陸奥宗光の人物像を語る上で欠かせないのが、坂本龍馬や勝海舟とのつながりです。彼は若いころに神戸海軍操練所に入り、そこで勝海舟に学びました。この操練所は、開国と近代化に向けた海軍教育の先駆的な場として設立され、多くの志士たちが出入りしていました。

勝海舟は、当時としては異例の開明的な考えを持ち、外国の力を学び、日本の独立を守るという志を持っていました。陸奥は勝の思想や人脈から多くを学び、その後の外交方針に大きな影響を受けたと考えられます。

坂本龍馬との関係も非常に重要です。陸奥は、龍馬が設立した海援隊に参加し、龍馬の右腕として商談や交渉を任されるようになります。若くして経営感覚や国際感覚を磨いた経験は、後の政治家としての実務能力に直結しました。

とくに注目すべきは、陸奥が坂本龍馬に何度も意見書を提出していた点です。その内容は単なる不満ではなく、海援隊の事業展開やリスク管理、海外との取引戦略など、非常に現実的かつ先見的なものでした。この姿勢を龍馬も高く評価し、重要な業務を陸奥に任せていた記録が残っています。

こうした勝海舟・坂本龍馬との関係は、陸奥宗光の思想や実務スキルを形づくるうえで極めて大きな影響を持っていました。つまり、彼の外交力や政治的手腕の土台には、志士たちとの若き日の出会いと実践が深く根付いていたのです。

海援隊から始まった政治家人生

陸奥宗光の政治家としてのキャリアは、海援隊での実務経験に端を発します。当初は単なる志士の一人に過ぎなかった陸奥ですが、坂本龍馬の下で活動する中で頭角を現し、交渉や商取引の実務に携わるようになります。

海援隊は、単なる武力集団ではなく、実際には貿易や情報収集、船の運営などを行う組織でした。陸奥はその中でも特に、外国商人とのやりとりや武器調達といった重要な業務を任されていました。このような活動を通じて、彼は若くして国際取引や交渉のセンスを磨くことになります。

坂本龍馬が他の隊士ではなく陸奥に商事部門を任せたのは、彼の提案力や先を読む力を高く評価していたからです。実際、龍馬は「自分と陸奥だけは、刀がなくても生きていける」と語ったと伝えられています。つまり陸奥は、すでにこの頃から「言葉と頭」で勝負できる人材だったのです。

しかし、龍馬が暗殺されたことで海援隊は自然消滅し、陸奥の最初の政治的な舞台は終わりを迎えます。それでも、ここで得た経験や視野は、後に外務大臣として日本の外交を担ううえで、大きな武器となりました。

このように、海援隊での活動は、陸奥宗光にとって単なる青年期の思い出ではなく、政治家としての第一歩であり、日本の未来を見据える視点を育てた重要な経験だったといえます。

西南戦争で投獄された意外な過去

陸奥宗光には、外務大臣としての華やかな功績とは対照的に、政府転覆の疑いで投獄されたという波乱の過去があります。明治10年(1877年)に起きた西南戦争の時期、彼は政府内部の役職に就いていましたが、土佐出身の民権派と接点を持っていたことが問題視されます。

西南戦争は、旧武士階級を中心に不満が爆発し、明治政府に対する最大規模の反乱となりました。この混乱に乗じて、土佐立志社という団体が政府転覆を計画していたとされ、その動きに陸奥が関与していたとの疑いがかけられます。彼自身は民権派の考えを完全に支持していたわけではありませんが、状況によっては政権をより民主的に変えたいという思いを持っていたことは確かです。

最終的に、陸奥はこの件で禁錮5年の刑を言い渡され、1878年から約5年間を獄中で過ごすことになります。収監中には哲学書の翻訳や執筆活動に取り組み、ベンサムの功利主義を日本に紹介した『利学正宗』を完成させています。この期間は陸奥にとって、精神的・思想的に大きな成長を遂げる機会でもありました。

このような過去はあまり知られていませんが、後の彼の政治的バランス感覚や現実主義的な外交手腕の根底には、このときの経験が深く関わっていると考えられます。つまり、失脚と復活を経験したからこそ、彼は理想と現実を両立させる視点を持てたのです。

外務大臣として活躍した代表的功績

陸奥宗光が外務大臣として名を残した最大の理由は、日本の国際的地位を大きく押し上げたことにあります。彼が成し遂げた数々の外交成果の中でも、特に注目されるのは、不平等条約の一部改正と日清戦争後の講和交渉です。

1892年に第2次伊藤博文内閣の外務大臣に就任した陸奥は、就任直後から条約改正問題に本格的に取り組みます。当時、日本は外国人に対して領事裁判権を認めざるを得ないなど、主権を大きく制限された状態でした。こうした条約を見直し、欧米列強と対等な立場に立つことが陸奥の目標でした。

1894年には、イギリスとの間で日英通商航海条約を締結し、治外法権の撤廃を実現します。これは日本にとって大きな転機であり、これをきっかけに他の欧米諸国も次々と日本との条約を見直していきます。外交交渉の場では、陸奥の冷静さと情報収集力、そして駆け引きの巧みさが高く評価されました。

また同年、朝鮮半島をめぐる緊張から日清戦争が勃発すると、陸奥は外務大臣として外交面から戦争を支えます。戦後は伊藤博文とともに清との講和条約(下関条約)をまとめ、日本にとって有利な条件で戦争を終わらせることに成功しました。

これらの功績により、陸奥宗光は「カミソリ大臣」と呼ばれ、日本外交の父として名を刻むことになります。彼の実務的で粘り強い外交スタイルは、後に続く外交官たちに大きな影響を与えました。

陸奥宗光は何をした人か条約改正から読み解く

- 不平等条約を改正した理由と成果

- 領事裁判権とは?撤廃の意味を解説

- 小村寿太郎との違いと関係性とは

- 陸奥宗光の外交エピソード5選

- 陸奥宗光はハーフ?出自の真相とは

- 陸奥宗光の妻と家族の情報まとめ

- 陸奥宗光の死因と最期の日々について

不平等条約を改正した理由と成果

明治政府にとって、江戸時代末期に締結された不平等条約の改正は、長年の悲願でした。特に「領事裁判権」や「関税自主権の制限」は、日本の主権を大きく損なう内容であり、独立国家としての体面を保てない根本的な問題でした。陸奥宗光は外務大臣として、その不平等条約の一部改正に成功した数少ない人物です。

そもそも不平等条約とは、日本国内で外国人が犯罪を犯しても、日本の法律で裁けず、外国の領事が裁判を行う「治外法権」が適用されるような内容でした。また、日本は輸入品にかける税率を独自に設定できず、外国の了承が必要な状況でした。これにより、外国人に特権を与え、日本の経済や司法制度が制限されていたのです。

陸奥はこの状況を打開するため、まず国際的な信頼を得ることに努めました。彼は以前の留学経験を活かし、欧米の政治制度や価値観を熟知しており、その知見をもとに各国の思惑を見極めながら交渉を重ねます。

1894年、ついにイギリスとの間で治外法権の撤廃を実現した条約を締結します。これにより、日本国内の法制度に従って外国人を裁くことが可能となり、司法主権の回復につながりました。その後、他の欧米諸国も追随し、最終的には不平等条約を結んでいた全15か国すべてとの条約改正が進みます。

この成果は、日本が列強と対等に外交関係を築ける国となったことを示す象徴的な出来事でした。一方で、関税自主権の全面回復までは至らなかったため、この時点での条約改正は「部分的な成功」と見る意見もあります。

それでも、陸奥宗光が成し遂げた改革は、日本が国際社会の一員として本格的に認められる土台を築いたという意味で、極めて意義深いものでした。

領事裁判権とは?撤廃の意味を解説

領事裁判権とは、外国人が滞在先の国で罪を犯しても、その国の法律ではなく、自国の法律によって領事が裁判を行う権利のことです。日本では江戸時代末期、欧米諸国との間に結ばれた条約によってこの制度が導入され、外国人が日本国内で起こした事件でも、日本の司法機関は手を出せませんでした。

この制度は一見すると外交的な配慮のように思えますが、実際には明確な「不平等」の象徴でした。なぜなら、日本側には同じような裁判権が認められていなかったからです。つまり、外国人は特権を持ちながら日本国内で暮らし、日本人と同じ法律のもとで裁かれないという状態が続いていたのです。

明治政府にとって、この領事裁判権を撤廃することは独立国としての体裁を保つうえで最優先の課題でした。特に近代的な法制度が整備され、治安が安定してくるにつれて、「日本にはもはや特別な司法保護は不要である」と国際社会に認めさせることが必要となったのです。

外務大臣だった陸奥宗光は、1894年にイギリスとの間でこの領事裁判権を撤廃する新たな条約を結ぶことに成功しました。この条約により、日本は国内で起こるすべての事件を自国の法律に基づいて裁けるようになります。そしてこの動きに追随する形で、他の欧米諸国とも次々に類似の条約が結ばれていきました。

撤廃によって日本は、ようやく欧米列強と対等な立場で国際関係を築く第一歩を踏み出したことになります。ただし、このときの交渉でも「完全な主権回復」ではなく、関税自主権の完全復活には至りませんでした。それでも、司法権という国家の根幹に関わる部分を取り戻せた意義は極めて大きいものでした。

小村寿太郎との違いと関係性とは

陸奥宗光と小村寿太郎は、どちらも明治日本の外交を担った重要人物ですが、活躍の時期や役割、外交スタイルには明確な違いがあります。共通点としては、いずれも「不平等条約の改正」に深く関わったという点が挙げられます。

まず、陸奥宗光は1890年代に外務大臣として活躍し、イギリスを皮切りに治外法権の撤廃を実現しました。彼の手腕は、当時の日本の政治体制や外交環境に合わせた、戦略的でスピーディーな交渉にありました。また、日清戦争後の講和や三国干渉への対応でも、その実務能力と柔軟な判断が光ります。

一方、小村寿太郎が外務大臣として本格的に活動するのは、陸奥の死後、20世紀初頭のことです。彼の大きな成果は、1911年に関税自主権を完全に回復したことにあります。つまり、陸奥が成し遂げられなかった「条約改正の最終段階」をやり遂げた人物が小村だったのです。

この二人の関係について明確な師弟関係はありませんが、小村は陸奥の外交スタイルや成果を強く意識していたとされています。特に、小村が外務官僚として頭角を現し始めた時期には、すでに陸奥は「日本外交の父」と呼ばれる存在となっていました。

両者の違いを一言で表すなら、陸奥は「突破力のある改革者」、小村は「仕上げを任された粘り強い交渉人」と言えるかもしれません。時代背景も異なり、陸奥は列強とのパワーバランスが不利な中で道を切り拓いたのに対し、小村は日露戦争後の強国としての立場を活かして交渉を進めました。

このように、陸奥宗光と小村寿太郎はそれぞれの時代に合わせて、異なるアプローチで日本の外交を進化させていったのです。

陸奥宗光の外交エピソード5選

陸奥宗光は「カミソリ大臣」と呼ばれるほどの頭脳明晰な政治家でしたが、その実力は具体的な外交エピソードの中に色濃く表れています。ここでは彼の外交センスを象徴する代表的な5つのエピソードをご紹介します。

1つ目は、日英通商航海条約の締結です。1894年、陸奥はイギリスとの交渉で治外法権の撤廃に成功しました。当時のイギリスはロシアの南下政策に神経をとがらせており、陸奥はその対立関係を利用して交渉を有利に進めました。函館港の開放などを譲歩材料に使ったとされ、見事に外交的勝利を収めました。

2つ目は、清との講和交渉(下関条約)です。日清戦争後、陸奥は全権大使として講和会議に参加。台湾の割譲や多額の賠償金を勝ち取ったことで、国民的英雄として評価されます。ただし、勝利に酔うことなく冷静に進められた交渉には、彼の慎重さがよく表れていました。

3つ目のエピソードは、三国干渉への対応です。下関条約締結直後、ロシア・フランス・ドイツの三国が遼東半島の返還を求めて圧力をかけてきます。このとき陸奥は病床にあったにもかかわらず、冷静に国際情勢を見極め、戦争回避を優先して遼東半島を返還する判断を下しました。ここでも、短期的な勝利よりも国益を見据える目が光っています。

4つ目は、メキシコとの対等条約の締結です。1888年、陸奥は日本で初めて「対等な条件」で結ばれた日墨修好通商条約を実現しました。これは、日本が欧米以外の国と対等な立場で条約を結んだ最初の例であり、今後の条約改正交渉の土台となりました。

5つ目は、駐米公使時代の交渉姿勢です。陸奥はアメリカの官僚や議会関係者に対しても、礼儀正しく、かつ論理的に対応することを心がけました。相手の文化や価値観を尊重しつつ、自国の主張を通すというバランス感覚は、今の外交にも通じる姿勢です。

このように、陸奥宗光は理論と戦略に裏打ちされた実践的な外交を行い、日本の地位向上に大きく貢献しました。彼の行動の一つひとつが、日本の「対等な国家」としての歩みを後押ししていたのです。

陸奥宗光はハーフ?出自の真相とは

陸奥宗光にまつわる「ハーフではないか?」という噂は、明治時代の新聞や外国人女性の記述などがきっかけとなって広まりました。とくに明治43年に掲載された『毎日電報』の記事には、アメリカ出身の女性が「日本で見た中で最も美しい男性は陸奥宗光だった」と評しており、その端正な顔立ちが当時としては珍しく映ったことが背景にあります。

実際のところ、陸奥宗光はハーフではありません。彼の生まれは和歌山で、父親は紀州藩士であり国学者でもあった伊達宗広、母親は徳川治宝の側用人の娘である政子です。両親ともに純粋な日本人であり、家系も伊達政宗の子孫と伝えられる武家の出です。つまり、血筋から見ても、ハーフ説には根拠がないことがわかります。

このような噂が出た背景には、宗光の容姿に加えて、彼が語学に堪能で、英語を自由に話し、欧米的な価値観を柔軟に取り入れていたことも関係しています。若い頃にはイギリス人女性の家庭に寄宿して英語を学び、留学中にはヨーロッパ各国の政治制度を熱心に研究していました。そうした姿勢が、当時の日本人のイメージとは異なって見えたのでしょう。

さらに、外交官としての立ち居振る舞いも非常にスマートで、欧米諸国の高官とも対等に会話を交わす姿が「日本人離れしている」と印象づけられた可能性があります。ただし、これらは彼の努力と資質によるものであり、出自によるものではありません。

このように、「ハーフでは?」という話は魅力的な逸話として語られることがありますが、実際には誤解に基づくものであり、陸奥宗光はれっきとした日本の武士の家に生まれた人物です。

陸奥宗光の妻と家族の情報まとめ

陸奥宗光の私生活は、華やかな政治活動とは対照的に、複雑で波乱も多いものでした。彼は生涯で二度結婚しています。最初の妻は、明治維新の直後に結婚した蓮子という女性です。彼女はかつて難波新地の芸妓だった人物で、結婚後は家庭に入り、長男・広吉と次男・潤吉の母となりました。

しかし、蓮子は早くに病に倒れ、1872年に亡くなってしまいます。その翌年、陸奥は再婚します。二番目の妻となったのが亮子(すけこ)で、彼女は陸奥の政治活動や獄中生活を支えたことで知られています。亮子との間には新たな子どもはいませんが、彼女は広吉・潤吉を実子のように育て上げ、宗光の支えとなり続けました。

特に亮子は、宗光が西南戦争をめぐる立志社事件で投獄されていた間も、彼を励まし、手紙のやり取りを通じて精神的な支柱となった人物です。この夫婦の絆は非常に強く、亮子の存在なくして陸奥宗光の復活はなかったとさえ言われています。

一方で、陸奥家の子どもたちも、のちに政界・経済界で名を馳せます。次男の陸奥潤吉は、実業家・古河市兵衛の養子となり、古河財閥の一員として活躍しました。また、長男・広吉も政府高官として要職を務め、陸奥家の名を次世代に継承しています。

このように、陸奥宗光の家庭は単なる「家族」という枠を超えて、明治日本を支える人的ネットワークの一角を形成していたと言えるでしょう。政治家としてだけでなく、一家の主としても、宗光の影響力は大きなものだったことがわかります。

陸奥宗光の死因と最期の日々について

陸奥宗光の最期は、結核という持病によって静かに訪れました。彼が病に倒れたのは外務大臣として最も忙しく、国の命運を担っていた時期のことです。特に1895年、日清戦争終結後に発生した三国干渉への対応を巡っては、すでに重病を患っていた状態で対応にあたっていました。

彼は療養のため、しばしば兵庫県の舞子や神奈川県の大磯など、海沿いの気候の良い場所に滞在しました。また、一時期はハワイでも療養生活を送るなど、医療と環境を重視した静養を行っていたことが記録されています。とはいえ、当時の結核は不治の病とされており、彼の健康状態は徐々に悪化の一途をたどります。

晩年の陸奥は、政界から距離を置きながらも、雑誌『世界之日本』の発刊に関わるなど、知的活動を続けていました。病床に伏しながらも、自身の外交哲学や国家観を発信し続けた姿には、最後まで国家を思う信念の強さが表れています。

1897年8月24日、東京都北区西ヶ原の自邸にて、陸奥宗光は亡くなります。満53歳という、現代でも早すぎる年齢でした。死因は慢性の肺結核とされていますが、激動の時代に身を置き、心身ともに酷使した人生を考えれば、その病の進行は避けられなかったのかもしれません。

彼の死後、墓所は一時大阪にありましたが、のちに鎌倉市の寿福寺に改葬されました。今もなお、その墓は「日本外交の父」を偲ぶ人々によって訪れられています。

陸奥宗光の最期の日々は、静かで穏やかでありながら、政治家としての責務を最後まで意識した姿勢が印象的です。その死は一時代の終わりを告げるものであり、多くの後進にとって道標となりました。

陸奥宗光が何をした人か総括

ここまでの情報をもとに、「陸奥宗光は何をした人なのか?」を改めてわかりやすく整理しておきましょう。日本史の流れや授業内容を理解する助けになるように、ポイントを簡潔にまとめています。

- 幕末の紀州藩に生まれ、父は藩の重臣であり国学者だった

- 江戸で学問を学び、尊王攘夷運動に加わって志士として活動を始めた

- 勝海舟の神戸海軍操練所で学び、坂本龍馬の海援隊にも参加

- 海援隊では商談や交渉の実務を担当し、若くして経済センスを身につけた

- 西南戦争をめぐる事件に巻き込まれ、一時期は政府転覆の疑いで投獄された

- 獄中では哲学書を翻訳し、出獄後はヨーロッパへ留学して政治制度を学んだ

- 外務大臣として不平等条約の改正に取り組み、条約改正の道を切り拓いた

- 特に1894年の「日英通商航海条約」によって治外法権の撤廃を実現した

- 日清戦争では伊藤博文と共に講和交渉にあたり、日本に有利な条約を締結

- 三国干渉にも冷静に対応し、外交的損失を最小限に抑えた

- メキシコとは日本初の対等な通商条約「日墨修好通商条約」を締結

- 容姿が西洋人に好評だったことから「ハーフ説」が出たが、純日本人である

- 妻・亮子は獄中時代から精神的支柱となり、家庭面でも大きな支えだった

- 子どもたちは政財界で活躍し、特に次男は古河財閥と関わりを持った

- 晩年は結核に苦しみながらも外交思想を発信し、53歳でその生涯を閉じた

このように陸奥宗光は、外交を通じて日本の独立と国際的地位の向上に尽力した人物です。政治の裏舞台で活躍しながら、時代の流れを変える働きをしたことが、今日まで語り継がれています。

関連記事

参考サイト

コメント