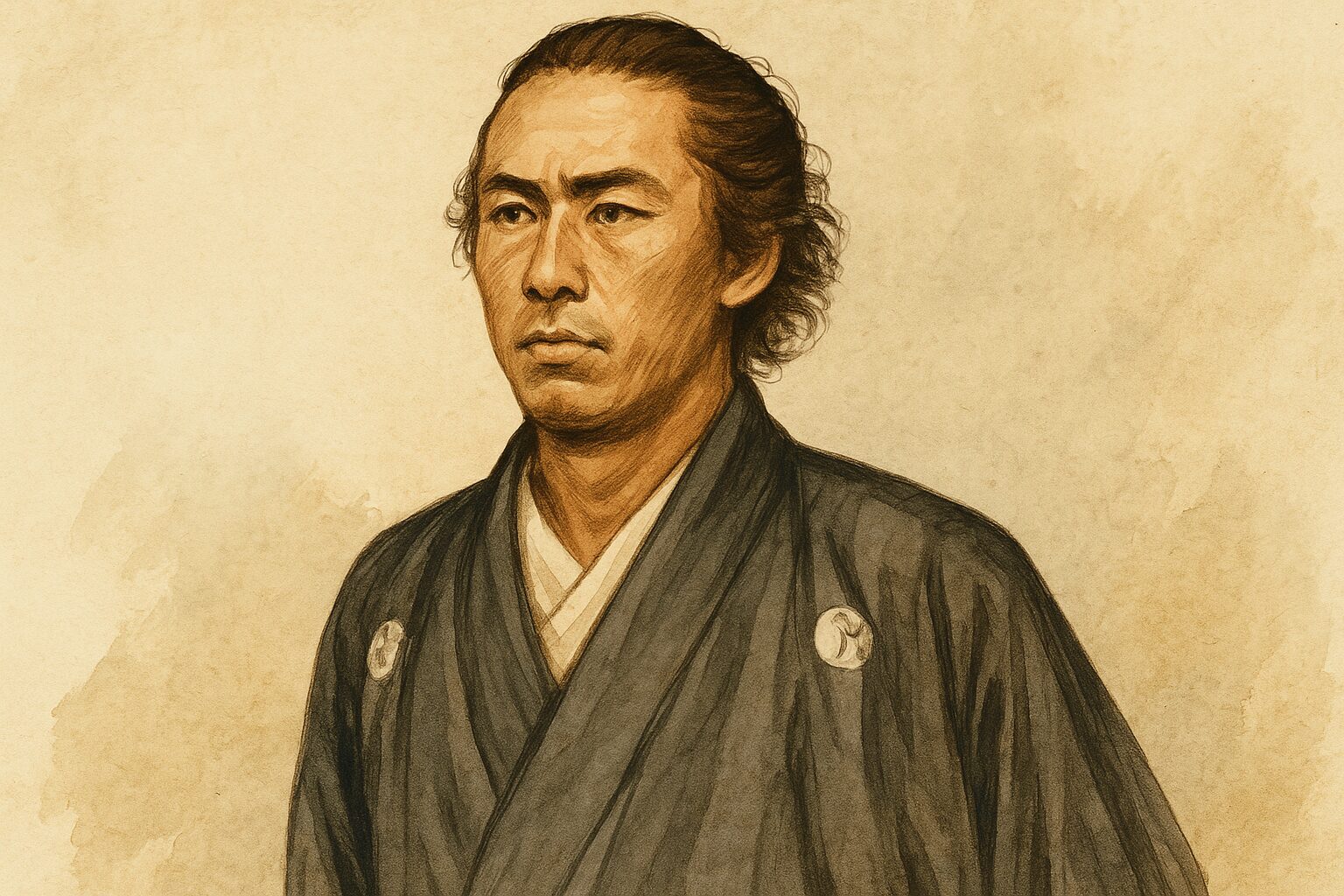

坂本龍馬の死因には、いまだ多くの謎が残されています。

なかでも注目を集めているのが、「坂本龍馬 死因 脳」という観点からの考察です。

幕末の京都・近江屋で暗殺された龍馬の最期は、単なる外傷死ではなく、頭部の致命傷が脳にまで達していたのではないかという説が浮上しています。

しかし当時の状況を考えると、検死の制度は整っておらず、証言や伝聞に頼るほかありません。

では、いったい犯人は誰だったのか?

「新選組」の関与が疑われたこともあれば、京都見廻組の自白が信ぴょう性を持つとも言われます。

さらに、「なぜ殺されたのか?」という問いに対しては、政治的背景だけでなく、龍馬の思想や健康状態までもが関係していた可能性があるのです。

この記事では、頭部損傷と脳への影響に関する諸説を整理しながら、

坂本龍馬暗殺事件の真相に多角的に迫っていきます。

現代医学・歴史資料・陰謀論までを幅広くカバーし、他では読めない視点で読み解く構成となっています。

読み進めていただければ、あなたの「もっと知りたい」という知的好奇心をきっと満たせるはずです。

- 坂本龍馬の致命傷が脳に及んだ可能性

- 検死記録の有無と信頼性

- 犯人としての京都見廻組や新選組の関与説

- なぜ殺されたのかという思想や健康状態との関連

坂本龍馬の死因が脳と頭部損傷の真相

- 暗殺時の致命傷はどこだったのか?

- 坂本龍馬の頭部に関する検死の記録

- 龍馬の死因に脳出血説はあるのか?

- 頭部損傷は即死か?生存時間の考察

- 龍馬の脳の状態とリーダーシップの関係

暗殺時の致命傷はどこだったのか?

坂本龍馬が暗殺された際、最も致命的だった傷は、頭部への深い刀傷であると広く知られています。

1867年11月15日、京都の近江屋にて襲撃された際、龍馬は数か所を斬られましたが、その中でも特に深刻だったのが額から左側頭部にかけて受けた一太刀です。

この傷が脳にまで達していたとされ、即死に近い状態だった可能性が高いと考えられています。

この情報は、当時の目撃証言や現場に残された血痕の位置、また後に書き残された記録などから導き出されています。

中岡慎太郎も同じ現場で重傷を負っており、数日後に亡くなっていますが、坂本龍馬はその場で息絶えたとされています。

特に注目されるのは、額から斜めに深く入った傷が脳に到達していた可能性があるという点です。

これにより、「即死に近い脳損傷」であったことが推測されており、暗殺者は確実に命を奪うことを目的にしていたと考えられます。

ただし、これらの情報には曖昧な部分も多く、正確な医学的検証は行われていません。

そのため、現代の基準で「致命傷がどこだったか」を断定することは困難です。

とはいえ、歴史的な証言と現場の状況から見ても、頭部への攻撃が致命傷であった可能性は極めて高いといえるでしょう。

つまり、坂本龍馬の死因を理解するうえで、頭部への致命的な打撃が最大のポイントになります。

坂本龍馬の頭部に関する検死の記録

坂本龍馬の死に関して、検死に相当するような詳細な記録は残念ながら現存していません。

幕末という混乱した時代背景の中で、現代のような法医学的な検死制度は確立されておらず、死因の診断は主に目視と口頭の証言によって判断されていました。

そのため、坂本龍馬の頭部に受けた傷の詳細な記録や、どのような状態で発見されたかについては、証言や伝聞をもとにした後世の資料に頼るしかないのが実情です。

例えば、龍馬の盟友である中岡慎太郎の証言、あるいは遺体を確認した関係者による記録が、後年の書物や資料に引用されています。

それによると、龍馬の額から左側頭部にかけて大きな切り傷があり、これが命を奪ったと推察されています。

しかし、これらの記述には詳細な寸法や深さの明記はなく、現代医学の目線から見れば、検死としての信頼性は限定的です。

こうした事情もあり、現代の研究者の中には「当時の医療技術では脳損傷の有無を正確に判断できなかった」とする意見もあります。

また、江戸時代後期には死体解剖の習慣がごく一部にしかなく、宗教観や社会的な制約から解剖による死因の特定は一般的ではありませんでした。

これにより、龍馬の死因に脳損傷が関係していたとしても、記録として明確に残されなかったと考えられます。

このように、坂本龍馬の頭部の傷に関する検死記録は、現代の目から見れば不十分です。

しかし、状況証拠や当時の証言から、「頭部に致命傷を受けた可能性が高い」という点については一定の説得力があります。

史実としての信頼性を高めるには、今後も文献や現存資料の再検証が求められるでしょう。

龍馬の死因に脳出血説はあるのか?

坂本龍馬の死因として「脳出血説」が語られることはほとんどありません。

一般的に認知されているのは、剣による頭部への外傷によって即死したという「外傷死説」です。

では、なぜ一部で脳出血の可能性が取り上げられるのでしょうか。

この説が注目される背景には、近年のメディアやネット上の考察が関係しています。

中には「坂本龍馬は持病があり、暗殺前から健康状態が悪化していた」とする話や、「斬撃によって脳内出血が引き起こされ死亡したのではないか」といった仮説を唱える意見も見られます。

ただし、これらはあくまで状況推測に基づくものであり、確たる医学的根拠や一次資料による裏付けは確認されていません。

医学的に見ると、脳出血とは脳内の血管が破れ、出血が脳組織にダメージを与える状態を指します。

高血圧や外傷が原因となるケースもありますが、坂本龍馬が暗殺された際の状況から判断すると、自然発生的な脳出血ではなく、外傷によって脳出血が起きた可能性の方が考えやすいです。

つまり、「脳出血説」があるとすれば、それは「致命傷の刀傷によって二次的に脳内出血が生じた」という意味合いになるでしょう。

このように、「脳出血説」はあくまで外傷死説の延長線上で語られる補足的な見解に過ぎません。

現時点で、龍馬が自然な病的理由で脳出血を起こしたという証拠はありませんし、歴史研究の主流な見解でもありません。

よって、脳出血説は歴史的に大きな支持を得ているとは言えず、考察として扱われるにとどまっています。

頭部損傷は即死か?生存時間の考察

坂本龍馬が暗殺された際、頭部に受けた損傷が即死をもたらしたのか、それとも短時間ながら生存していたのかについては、今もなお議論が残るテーマです。

多くの史料では「即死だった」と記されていますが、医学的な裏付けが乏しいため、その真偽には慎重な検討が必要です。

まず、当時の記録によると、龍馬は額から左側頭部にかけて斬られており、その傷は骨を越えて脳に達していた可能性があるとされています。

脳への直接的な損傷は、一般的に意識を即座に失わせることが多く、適切な医療措置がない幕末の時代では命に関わる大きな要因でした。

そのため、即死に近い状況であったと推測する研究者が多数派です。

しかし一方で、「即死」という表現が、あくまで「すぐに亡くなったように見えた」という意味で使われていた可能性も否定できません。

わずかに心臓が動いていたり、呼吸が続いていたケースでは、周囲の人々が気づかずに「即死」と判断したことも考えられます。

この点においては、近くにいた人物の証言や、同じ場で重傷を負った中岡慎太郎の回想などが手がかりとなります。

また、脳損傷といっても、その部位や損傷の深さによって致死時間は異なります。

例えば、前頭葉や側頭葉に損傷が及んだ場合、意識は早期に失われるものの、完全な心停止までには多少の時間を要することもあります。

このため、坂本龍馬も数分から十数分程度は生存していた可能性は完全には否定できません。

このように、現代の医学の目で見た場合でも「即死」と断定するには不確定要素が残ります。

暗殺の衝撃性や、当時の証言が強調されたこともあり、「即死だった」という説が定着したと考える方が自然でしょう。

ただし、科学的・法医学的観点では「短時間の生存があった可能性」も排除すべきではありません。

龍馬の脳の状態とリーダーシップの関係

坂本龍馬は、幕末という激動の時代にあって、多くの志士たちをまとめ上げるリーダーシップを発揮した人物として知られています。

その特異な思考力や決断力、さらには柔軟な交渉術は、現代でも高く評価されています。

では、こうした資質は「龍馬の脳の状態」と何らかの関係があるのでしょうか。

龍馬は、土佐という封建社会の中で育ちながらも、身分や藩を越えて活動するという斬新な発想を持っていました。

これには、彼自身の脳の働き、特に前頭前野における思考や判断に関わる能力が発達していた可能性があります。

前頭前野は創造性や社会性、論理的思考などに深く関係する脳領域であり、リーダーシップや対人能力とも強く関連しています。

さらに、龍馬の手紙や会話の記録からも、言語的表現力と先見性に優れていたことがうかがえます。

相手の意見を受け入れつつも、自分の考えを明確に伝える能力は、まさにリーダーに求められる資質そのものです。

これらは、言語野や感情制御に関わる脳の領域がバランスよく機能していたことを示唆しているかもしれません。

もちろん、これはあくまで現代脳科学の視点から仮説的に見た話であり、当時の龍馬の脳を直接調べる手段は存在しません。

ただ、彼の言動や成果を見る限り、「合理的な判断を支える脳の機能が高かった」と考えることは十分可能です。

また、教育環境や家庭の影響も無視できない要素であり、先天的な能力だけでなく後天的な刺激が脳の発達に寄与していたと見られます。

このように、坂本龍馬の卓越したリーダーシップは、彼の脳の状態—特に柔軟で創造的な思考を可能にする脳の働き—と密接な関係があった可能性があります。

現代のリーダーシップ論と比較しても、彼の能力は高く評価される水準にあったことは間違いないでしょう。

坂本龍馬の死因が脳と犯人の動機の関係

実行犯とされる新選組との関連性

坂本龍馬の暗殺事件を巡っては、実行犯として「京都見廻組」が有力視されている一方で、「新選組」関与説も根強く存在しています。

両者の役割や思想の違い、そして実際にどちらが関与していたかという点については、現在でも議論が続いています。

新選組は、幕末において幕府側の治安維持を担った武装集団で、尊王攘夷派に対して多くの弾圧を行ってきました。

一方、坂本龍馬は倒幕の立場を取りつつも、攘夷一辺倒ではない中道的な考えを持っていたことから、敵対関係とは言い切れない微妙な立ち位置でした。

しかし、新選組の一部隊員は龍馬の行動を「反幕的」とみなし、危険人物と判断していた可能性があります。

実際、当時の記録や証言の中には、「新選組関与説」を示唆するものも散見されます。

ただし、その多くは伝聞や憶測に基づいており、具体的な証拠には乏しいのが現状です。

一方、京都見廻組による犯行とされる説では、今井信郎の自白や他の関係者の証言に基づき、一定の信頼性が確保されています。

このように、新選組と坂本龍馬の間に「思想的な対立」や「利害の不一致」があったことは否定できませんが、実行犯として断定するには情報が不足しています。

むしろ、龍馬暗殺の背後には政治的意図が絡んでおり、新選組が利用された、あるいは意図的に名前を出されたという可能性もあります。

つまり、新選組との関連性は「可能性のひとつ」として検討されるべきですが、決定的な証拠がない以上、断言は避けるべきでしょう。

坂本龍馬の死を巡る陰謀や対立関係を理解するうえで、新選組の動向や背景を知っておくことは非常に重要です。

特に、当時の政治状況と各勢力の思惑が交錯していたことを前提にすれば、彼らが龍馬暗殺の計画に少なからず影響を与えていた可能性も否定できません。

京都見廻組犯行説とその根拠

坂本龍馬暗殺に関して、現在最も有力視されている説の一つが「京都見廻組による犯行」です。

この見解は、明治時代に行われた証言や自白に基づいていますが、すべてが明快な事実とは限らず、慎重な検討が求められます。

まず、京都見廻組は幕末期に幕府が治安維持のために組織した武装警察のような存在です。

新選組と似た役割を持ちつつも、より情報収集や警戒任務に特化した組織とされ、上級武士で構成されていました。

この組織が坂本龍馬を暗殺したとされる最大の根拠は、明治6年に今井信郎が自ら「犯行に加担した」と自白したことにあります。

この自白は、龍馬暗殺の現場に居合わせた中岡慎太郎の証言ともある程度一致しており、当時の記録との整合性も比較的高いとされています。

今井の供述によれば、見廻組は龍馬の動向を事前に察知しており、長州藩との連携や大政奉還後の活動に危機感を抱いた幕府上層部の指示に基づき、暗殺を実行したとのことです。

また、暗殺に使われた武器や手口が、武士階級の集団に特有のものであったことも、見廻組関与の傍証として挙げられます。

一方で、この説にはいくつかの不明点も存在しています。

例えば、今井信郎以外の見廻組メンバーの多くが関与を否定しており、犯行の動機や指示系統についても明確な文書が残っていないのが現状です。

そのため、見廻組犯行説は「有力ではあるが決定的ではない」という位置づけにあります。

ただし、事件当時の政治的背景や見廻組の活動内容を考慮すれば、彼らが実行犯であった可能性はきわめて高いと見る研究者が多数を占めています。

現在のところ、もっとも整合性がある説明として、歴史の教科書などでもこの説が採用されています。

なぜ殺されたのか?思想と病の関連

坂本龍馬が暗殺された背景には、単なる政治的対立だけではなく、彼自身の思想的立場や健康状態も複雑に絡んでいた可能性があります。

ここでは、「なぜ殺されたのか?」という問いに対し、思想と病の両面から探っていきます。

まず、龍馬の思想は当時としては非常に革新的でした。

彼は幕府を倒すだけでなく、将来的には中央集権的な新政府の樹立を目指していたとされています。

そのため、旧体制に属する幕府側や保守的な藩士たちにとって、龍馬は非常に危険な存在でした。

特に、大政奉還という大きな政治的転換を成功させた直後の彼の存在感は、敵にとって脅威以外の何物でもなかったでしょう。

一方で、あまり知られていませんが、龍馬が当時何らかの持病を抱えていた可能性も指摘されています。

一部の資料では、彼が頻繁に頭痛を訴えていたことや、体調の波があったことが書き残されています。

そのため、脳に関する疾患や、神経系の持病があったのではないかという見方もあります。

こうした情報が真実であれば、敵対勢力は「今のうちに龍馬を排除すべきだ」と考える動機になった可能性も否定できません。

さらに、龍馬が病を患っていたと仮定した場合、その判断力や行動力が将来的に落ちると見られていた可能性もあります。

このような背景が「暗殺」という強硬手段に出る後押しになったとも考えられるのです。

もちろん、これらは仮説の域を出ませんが、思想と病の両面が「なぜ殺されたのか?」という問いに対して、重要な手がかりとなることは間違いありません。

龍馬の死は、単なる偶発的事件ではなく、複数の要素が重なり合って起きたものだったと考えるべきでしょう。

薩摩・土佐黒幕説など陰謀論の全体像

坂本龍馬の暗殺に関する陰謀論の中で、しばしば浮上するのが「薩摩藩黒幕説」や「土佐藩関与説」です。

これらの説は、龍馬が味方と思っていた勢力の中に、実は彼を消そうと考えていた者がいたのではないか、という仮定に基づいています。

まず薩摩藩黒幕説は、薩摩が明治政府の中核を担うことを見据えて、龍馬のように中立的かつ独自路線を歩む存在を排除したかったという視点から語られます。

特に西郷隆盛や大久保利通といった薩摩のリーダーたちは、中央集権を強く志向しており、自由な交渉を行う龍馬が邪魔になった可能性があります。

また、薩摩と長州の同盟を成功に導いた立役者である龍馬を「用済み」と見た、という解釈も存在します。

次に土佐藩関与説ですが、これはさらに複雑な背景を持っています。

龍馬は脱藩した身でありながら、土佐藩の中で強い影響力を持ち続けていました。

その影響がかえって藩内の保守派や幕府寄りの勢力にとって脅威となった可能性があります。

特に後藤象二郎との関係性や、土佐藩内での権力争いの文脈から見れば、龍馬排除の動機があったとする見解も理解できます。

これらの陰謀論は、具体的な証拠こそ乏しいものの、当時の複雑な政治状況を理解するうえでは無視できません。

いずれの説も「なぜ龍馬がこのタイミングで殺されなければならなかったのか」という問いに対して、一定の筋道を与えてくれる点で興味深いものです。

ただし、こうした陰謀論は一歩間違えば誤解や偏見を助長する危険もあります。

そのため、あくまで仮説の一つとして、慎重に情報を吟味しながら読み解く姿勢が求められます。

このように、薩摩・土佐黒幕説をはじめとする陰謀論の全体像は、現代の視点から多角的に検証されるべき重要なテーマです。

歴史の表舞台には出てこない背景を考察することで、より深い理解に繋がるかもしれません。

中岡慎太郎と比較した死因の共通点

坂本龍馬と同時期に暗殺された中岡慎太郎は、その死因や状況において多くの共通点を持っています。

両者は1867年11月15日、京都の近江屋でともに襲撃を受けました。

龍馬は即死に近い状態だったのに対し、中岡は重傷を負いながらも数日間生き延びたとされています。

しかし、その傷の深刻さや攻撃の意図から見ても、共通する点が多く存在します。

まず、両者ともに致命傷となったのは上半身への攻撃でした。

坂本龍馬は頭部への刀傷が致命傷であり、脳にまで達する深い損傷を負っています。

一方で中岡慎太郎は、肩口から背中にかけて複数回斬られており、肺を損傷した可能性が高いとされています。

どちらも「急所」を狙われていたことから、明確に命を奪う目的があったことが読み取れます。

次に注目すべきは、犯行のタイミングと政治的背景です。

龍馬と中岡は共に倒幕派の中心人物であり、維新前夜における政治のキーマンでした。

大政奉還の成功や新政府樹立に向けた動きを活発化させていた中での暗殺だったため、何者かが新体制への移行を阻もうとしていたとも考えられます。

そのため、2人が同時に標的となったのは偶然ではなく、政治的なメッセージを含んだ計画的犯行であった可能性が高いといえます。

また、攻撃の手口にも共通点があります。

いずれの傷も、専門的な武術訓練を受けた者によるものであることが指摘されており、一般的な刺客ではなく、ある程度の組織性があったことを示唆しています。

実際、近江屋の室内に押し入ってからの一連の動きが非常に素早く、確実に殺傷力を発揮している点も一致しています。

さらに興味深いのは、2人とも口封じや思想的影響力の排除を狙った暗殺だったと見られていることです。

坂本は新たな国家ビジョンを掲げていた一方で、中岡もその計画を支える重要な同士でした。

2人のどちらか一方ではなく、両者を同時に葬ることが、犯人側にとって必要だったと考えると、暗殺の意味合いがより鮮明になります。

このように、坂本龍馬と中岡慎太郎の死因は、負傷部位や攻撃の意図、時代背景など、さまざまな面で共通しています。

彼らが果たすはずだった未来への役割を断ち切るための計画的な行動だったとする視点が、より強く浮かび上がってきます。

死に方の違いはあれど、そこに込められた政治的な意味は、驚くほど重なっているのです。

坂本龍馬の死因と脳についての総括

坂本龍馬の死因に「脳」が関係していたのかどうかは、今も多くの歴史ファンや研究者の関心を集めているテーマです。

以下では、これまで見てきた内容を整理しながら、ポイントをわかりやすく箇条書きでまとめていきます。

- 龍馬の死は1867年11月15日、京都の近江屋での襲撃によるものでした。

- 最も致命的だった傷は、額から左側頭部にかけての刀傷とされています。

- この一太刀が脳にまで達していたとされ、即死に近い状態だった可能性があります。

- 頭部の損傷があまりに深く、「脳への致命的損傷」があったという説が有力です。

- 現代のような検死制度は幕末にはなく、詳細な死因記録は存在しません。

- 当時の診断は、目視や口頭での証言に頼る形で行われていました。

- 頭部損傷の深さや位置に関する証言はありますが、医学的な裏付けには限界があります。

- 「脳出血説」は、外傷による二次的な影響として語られる程度で、主流ではありません。

- 外傷死と即死説が現在でも最も信ぴょう性の高い説明とされています。

- ただし、ほんのわずかの間は生存していた可能性も完全には否定されていません。

- 龍馬の卓越したリーダーシップは、前頭前野など脳機能の発達とも関連づけて考察されています。

- 実行犯については、新選組ではなく京都見廻組が関与したという説が有力視されています。

- 今井信郎の自白などにより、京都見廻組の関与には一定の信頼性があります。

- 龍馬の思想と持病が、暗殺の動機に影響していた可能性も指摘されています。

- 陰謀論としては、薩摩藩や土佐藩の黒幕説も存在し、今も論争の的となっています。

このように、「坂本龍馬 死因 脳」という視点から見ていくと、単なる暗殺事件ではなく、脳損傷・医療史・政治的陰謀が複雑に絡み合った多面的な歴史の一端が浮かび上がってきます。

今後の研究や新たな資料の発見によって、さらに深い理解が進むことが期待されます。

関連記事

参照サイト

コメント